温度で性が変わるトカゲの謎、ゲノム解読でついに解明へ!

オスとメスの性が遺伝子だけでなく、卵が置かれた巣の「温度」によっても決まる――そんな不思議なトカゲがいます。ペットとしても人気のフトアゴヒゲトカゲです。長年、科学者たちを惹きつけてきたこの性の謎を解き明かすため、2つの研究チームが別々のアプローチでそのゲノムのほぼ完全な解読に挑みました。そして驚くべきことに、両チームは同じ「性のマスター遺伝子」候補を発見したのです。

2025年8月19日、フトアゴヒゲトカゲ(Pogona vitticeps)のほぼ完全な参照ゲノムを提示する2つの異なる研究が発表されました。このトカゲはオーストラリア中東部に広く分布し、欧米やアジアでペットとしても人気があります。この種は、その性が遺伝だけでなく巣の温度にも依存するという、動物としては珍しい特徴を持っています。このため、性決定の生物学的基盤を研究するための有用なモデルとされてきました。そして、ゲノム科学における巨大な技術的進歩により、ついにゲノム上の特定の領域と、雄の性分化の中心となる可能性が高いマスター性決定遺伝子候補が発見されたのです。この発見が、2つの異なるグループによって2つの異なるアプローチを用いて独立して検証されたことで、その信頼性は非常に高いものとなりました。

フトアゴヒゲトカゲは、遺伝と環境要因、特に温度の両方に影響される珍しい性決定システムを持っています。ほとんどの動物では性が染色体のみによって決まりますが、フトアゴヒゲトカゲは高い抱卵温度によって性が雄から雌に逆転することがあります。つまり、雄の染色体を持つトカゲでも、卵が十分に暖かい温度で抱卵されれば、繁殖可能な雌として発生するのです。

鳥類や多くの爬虫類と同様に、この種はZZ/ZW型性染色体システムを持ち、雌は不対のZW染色体を、雄は対になるZZ染色体を持っています。さらにこの種の性決定を複雑にしているのは、Z

オスとメスの性が遺伝子だけでなく、卵が置かれた巣の「温度」によっても決まる――そんな不思議なトカゲがいます。ペットとしても人気のフトアゴヒゲトカゲです。長年、科学者たちを惹きつけてきたこの性の謎を解き明かすため、2つの研究チームが別々のアプローチでそのゲノムのほぼ完全な解読に挑みました。そして驚くべきことに、両チームは同じ「性のマスター遺伝子」候補を発見したのです。

2025年8月19日、フトアゴヒゲトカゲ(Pogona vitticeps)のほぼ完全な参照ゲノムを提示する2つの異なる研究が発表されました。このトカゲはオーストラリア中東部に広く分布し、欧米やアジアでペットとしても人気があります。この種は、その性が遺伝だけでなく巣の温度にも依存するという、動物としては珍しい特徴を持っています。このため、性決定の生物学的基盤を研究するための有用なモデルとされてきました。そして、ゲノム科学における巨大な技術的進歩により、ついにゲノム上の特定の領域と、雄の性分化の中心となる可能性が高いマスター性決定遺伝子候補が発見されたのです。この発見が、2つの異なるグループによって2つの異なるアプローチを用いて独立して検証されたことで、その信頼性は非常に高いものとなりました。

フトアゴヒゲトカゲは、遺伝と環境要因、特に温度の両方に影響される珍しい性決定システムを持っています。ほとんどの動物では性が染色体のみによって決まりますが、フトアゴヒゲトカゲは高い抱卵温度によって性が雄から雌に逆転することがあります。つまり、雄の染色体を持つトカゲでも、卵が十分に暖かい温度で抱卵されれば、繁殖可能な雌として発生するのです。

鳥類や多くの爬虫類と同様に、この種はZZ/ZW型性染色体システムを持ち、雌は不対のZW染色体を、雄は対になるZZ染色体を持っています。さらにこの種の性決定を複雑にしているのは、Z

老化の個人差を生む400以上の遺伝子を発見

なぜ加齢に個人差が?老化を加速させる400以上の遺伝子を特定

90代になっても心身ともに健康な人がいる一方で、ずっと若い時期から糖尿病やアルツハイマー病、運動機能の問題に悩まされる人もいます。転倒やインフルエンザといった不調からすぐに回復できる人もいれば、そうでない人もいます。なぜ、このような違いが生まれるのでしょうか?この長年の疑問に光を当てる新しい研究が登場しました。

2025年8月4日、コロラド大学ボルダー校が主導する研究チームが、学術誌「Nature Genetics」に、加速する老化に関連する400以上の遺伝子を特定したと発表しました。この研究は、老化のタイプが一つではないことを示唆しており、将来の老化治療に新たな道を開くかもしれません。

この研究論文のタイトルは「Uncovering the Multivariate Genetic Architecture of Frailty with Genomic Structural Equation Modeling(ゲノム構造方程式モデリングを用いた虚弱性の多変量遺伝的構造の解明)」です。

この論文で、国際的な共同研究チームは、7つの異なるサブタイプにわたって加速する老化に関連する400以上の遺伝子を特定しました。この研究により、認知機能の低下から運動能力の問題、社会的孤立に至るまで、「虚弱性」として知られる老化のタイプごとに、異なる遺伝子群がその背景にあることが明らかになりました。

この発見は、「ジェロサイエンス仮説」として知られる考え方を裏付けるものです。つまり、加齢に伴う複数の慢性疾患を治療するためには、老化そのものを治療する必要があるという考え方です。

論文の筆頭著者であり、コロラド大学行動遺伝学研究所の博士研究員であるイザベル・フット博士(Isabelle Foote, PhD)は、「加

なぜ加齢に個人差が?老化を加速させる400以上の遺伝子を特定

90代になっても心身ともに健康な人がいる一方で、ずっと若い時期から糖尿病やアルツハイマー病、運動機能の問題に悩まされる人もいます。転倒やインフルエンザといった不調からすぐに回復できる人もいれば、そうでない人もいます。なぜ、このような違いが生まれるのでしょうか?この長年の疑問に光を当てる新しい研究が登場しました。

2025年8月4日、コロラド大学ボルダー校が主導する研究チームが、学術誌「Nature Genetics」に、加速する老化に関連する400以上の遺伝子を特定したと発表しました。この研究は、老化のタイプが一つではないことを示唆しており、将来の老化治療に新たな道を開くかもしれません。

この研究論文のタイトルは「Uncovering the Multivariate Genetic Architecture of Frailty with Genomic Structural Equation Modeling(ゲノム構造方程式モデリングを用いた虚弱性の多変量遺伝的構造の解明)」です。

この論文で、国際的な共同研究チームは、7つの異なるサブタイプにわたって加速する老化に関連する400以上の遺伝子を特定しました。この研究により、認知機能の低下から運動能力の問題、社会的孤立に至るまで、「虚弱性」として知られる老化のタイプごとに、異なる遺伝子群がその背景にあることが明らかになりました。

この発見は、「ジェロサイエンス仮説」として知られる考え方を裏付けるものです。つまり、加齢に伴う複数の慢性疾患を治療するためには、老化そのものを治療する必要があるという考え方です。

論文の筆頭著者であり、コロラド大学行動遺伝学研究所の博士研究員であるイザベル・フット博士(Isabelle Foote, PhD)は、「加

10年の謎解明!ヒトデを「溶かす」消耗病の原因菌を特定。生態系回復へ光

2013年以降、メキシコからアラスカにかけての沿岸で、何十億ものヒトデがまるで「溶ける」ように死んでいく謎の病気が蔓延しています。10年以上にわたり海洋生態系に壊滅的な被害をもたらしてきたこの「ヒトデ消耗病」。その原因がついに特定され、生態系回復への重要な一歩が踏み出されました。ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)の研究者たちが、ヒトデ消耗病の背後にいた細菌の犯人を特定し、10年来の謎を解明しました。

2013年以来、メキシコからアラスカにかけて何十億ものヒトデを死滅させてきた消耗病の原因は、ビブリオ・ペクテニシダという細菌の一種であることが特定されました。このFHCF-3と名付けられた菌株の詳細は、UBC、ハカイ研究所、ワシントン大学の科学者たちによって、2025年8月4日付の科学雑誌『Nature Ecology & Evolution』に掲載された新しい論文で詳述されています。論文のタイトルは「Vibrio pectenicida Strain FHCF-3 Is a Causative Agent of Sea Star Wasting Disease(Vibrio pectenicida FHCF-3株はヒトデ消耗病の原因菌である)」です。

「消耗病は、野生における史上最大規模の海洋伝染病とされていますが、その決定的な原因はこれまで謎に包まれていました。今回、病原体を特定したことで、この伝染病の影響を軽減する方法の検討を開始できます」と、筆頭著者であり、UBC地球・海洋・大気科学科(EOAS)およびハカイ研究所の研究員であるメラニー・プレンティス博士(Melanie Prentice, PhD)は述べています。

ビブリオ属の細菌は、サンゴや貝類、そして人間にも感染することが知られており、コレラ菌もこの仲間です。

他のビブリオ属菌が温かい

2013年以降、メキシコからアラスカにかけての沿岸で、何十億ものヒトデがまるで「溶ける」ように死んでいく謎の病気が蔓延しています。10年以上にわたり海洋生態系に壊滅的な被害をもたらしてきたこの「ヒトデ消耗病」。その原因がついに特定され、生態系回復への重要な一歩が踏み出されました。ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)の研究者たちが、ヒトデ消耗病の背後にいた細菌の犯人を特定し、10年来の謎を解明しました。

2013年以来、メキシコからアラスカにかけて何十億ものヒトデを死滅させてきた消耗病の原因は、ビブリオ・ペクテニシダという細菌の一種であることが特定されました。このFHCF-3と名付けられた菌株の詳細は、UBC、ハカイ研究所、ワシントン大学の科学者たちによって、2025年8月4日付の科学雑誌『Nature Ecology & Evolution』に掲載された新しい論文で詳述されています。論文のタイトルは「Vibrio pectenicida Strain FHCF-3 Is a Causative Agent of Sea Star Wasting Disease(Vibrio pectenicida FHCF-3株はヒトデ消耗病の原因菌である)」です。

「消耗病は、野生における史上最大規模の海洋伝染病とされていますが、その決定的な原因はこれまで謎に包まれていました。今回、病原体を特定したことで、この伝染病の影響を軽減する方法の検討を開始できます」と、筆頭著者であり、UBC地球・海洋・大気科学科(EOAS)およびハカイ研究所の研究員であるメラニー・プレンティス博士(Melanie Prentice, PhD)は述べています。

ビブリオ属の細菌は、サンゴや貝類、そして人間にも感染することが知られており、コレラ菌もこの仲間です。

他のビブリオ属菌が温かい

週3回のフライドポテトで糖尿病リスク20%増。全粒穀物への置き換えが鍵

「ここでの公衆衛生上のメッセージは、シンプルかつ強力です。日々の食生活の小さな変化が、2型糖尿病のリスクに重要な影響を与える可能性があるということです。」多くの人に愛されているジャガイモですが、その調理法によっては、健康に大きな影響を及ぼすかもしれません。特に、人気のフライドポテトが、ある生活習慣病のリスクを高める可能性が、ハーバード大学公衆衛生大学院が主導する大規模な研究で明らかになりました。この研究は、ジャガイモの食べ方と健康について、私たちに新たな視点を提供してくれます。

研究の要点

ハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)が主導した研究で、205,000人以上の成人を数十年にわたり追跡調査した結果、週に3食のフライドポテトの摂取が、2型糖尿病を発症するリスクを20%増加させることが関連付けられました。一方で、ベイクドポテト、茹でたポテト、マッシュポテトの摂取と糖尿病リスクとの間に有意な関連は見られませんでした。しかし、調理法に関わらずジャガイモを全粒穀物に置き換えることで、T2Dのリスクが低下すると推定されました。

この研究は、ジャガイモとT2Dリスクに関するこれまでで最も包括的な知見を提供するものです。過去の研究では、ジャガイモを他の食品に置き換える効果については検討されていませんでした。

研究者らによると、この発見は、より健康的な食品選択を目指す個人や、国の食事ガイドラインを検討する政策立案者にとって有益な情報となり得るとのことです。

この研究は、2025年8月6日付の医学雑誌『BMJ』に掲載されました。オープンアクセスの論文タイトルは「Total and Specific Potato Intake and Risk of Type 2 Diabetes: Results

「ここでの公衆衛生上のメッセージは、シンプルかつ強力です。日々の食生活の小さな変化が、2型糖尿病のリスクに重要な影響を与える可能性があるということです。」多くの人に愛されているジャガイモですが、その調理法によっては、健康に大きな影響を及ぼすかもしれません。特に、人気のフライドポテトが、ある生活習慣病のリスクを高める可能性が、ハーバード大学公衆衛生大学院が主導する大規模な研究で明らかになりました。この研究は、ジャガイモの食べ方と健康について、私たちに新たな視点を提供してくれます。

研究の要点

ハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)が主導した研究で、205,000人以上の成人を数十年にわたり追跡調査した結果、週に3食のフライドポテトの摂取が、2型糖尿病を発症するリスクを20%増加させることが関連付けられました。一方で、ベイクドポテト、茹でたポテト、マッシュポテトの摂取と糖尿病リスクとの間に有意な関連は見られませんでした。しかし、調理法に関わらずジャガイモを全粒穀物に置き換えることで、T2Dのリスクが低下すると推定されました。

この研究は、ジャガイモとT2Dリスクに関するこれまでで最も包括的な知見を提供するものです。過去の研究では、ジャガイモを他の食品に置き換える効果については検討されていませんでした。

研究者らによると、この発見は、より健康的な食品選択を目指す個人や、国の食事ガイドラインを検討する政策立案者にとって有益な情報となり得るとのことです。

この研究は、2025年8月6日付の医学雑誌『BMJ』に掲載されました。オープンアクセスの論文タイトルは「Total and Specific Potato Intake and Risk of Type 2 Diabetes: Results

驚異の記憶力を持つ高齢者「スーパーエイジャー」の脳は、何が違うのか?

年齢を重ねると、物忘れが増えるのは仕方がないこと…そう考えていませんか?しかし、80歳を超えても30歳以上若い人と同じレベルの記憶力を保ち続ける「スーパーエイジャー」と呼ばれる人々がいます。25年にわたる彼らの研究が、認知機能の低下は必ずしも避けられない運命ではないことを示し、健康な脳を維持するための新たなヒントを与えてくれています。ノースウェスタン大学医学部の科学者たちは、25年間にわたり「スーパーエイジャー」と名付けられた80歳以上の人々を研究し、彼らがなぜ特別なのかを解明しようと努めてきました。

スーパーエイジャーは、少なくとも30歳は年下の同等レベルという卓越した記憶力を示し、認知機能の低下が加齢に伴う避けられない現象であるという長年の定説に疑問を投げかけています。

この四半世紀にわたる研究で、科学者たちはスーパーエイジャーと一般的な加齢をたどる人々との間に、社交的であるといった顕著なライフスタイルや性格の違いを見出してきました。しかし、「私たちにとって本当に衝撃的だったのは、彼らの脳内で発見されたことです」と、ノースウェスタン大学ファインバーグ医学部の精神医学・行動科学および神経学の教授であるサンドラ・ワイントラウブ博士(Sandra Weintraub, PhD)は述べています。

スーパーエイジングに関連する生物学的および行動的特性を特定することで、科学者たちは認知的な回復力を促進し、アルツハイマー病やその他の認知機能低下や認知症を引き起こす疾患を遅らせる、あるいは予防するための新しい戦略を発見することを目指しています。

「私たちの発見は、高齢期における卓越した記憶が可能であるだけでなく、それが明確な神経生物学的特徴と関連していることを示しています。これは、人生の後半においても脳の健康を維持することを目的とした新しい介入への扉を開くものです」と、今回

年齢を重ねると、物忘れが増えるのは仕方がないこと…そう考えていませんか?しかし、80歳を超えても30歳以上若い人と同じレベルの記憶力を保ち続ける「スーパーエイジャー」と呼ばれる人々がいます。25年にわたる彼らの研究が、認知機能の低下は必ずしも避けられない運命ではないことを示し、健康な脳を維持するための新たなヒントを与えてくれています。ノースウェスタン大学医学部の科学者たちは、25年間にわたり「スーパーエイジャー」と名付けられた80歳以上の人々を研究し、彼らがなぜ特別なのかを解明しようと努めてきました。

スーパーエイジャーは、少なくとも30歳は年下の同等レベルという卓越した記憶力を示し、認知機能の低下が加齢に伴う避けられない現象であるという長年の定説に疑問を投げかけています。

この四半世紀にわたる研究で、科学者たちはスーパーエイジャーと一般的な加齢をたどる人々との間に、社交的であるといった顕著なライフスタイルや性格の違いを見出してきました。しかし、「私たちにとって本当に衝撃的だったのは、彼らの脳内で発見されたことです」と、ノースウェスタン大学ファインバーグ医学部の精神医学・行動科学および神経学の教授であるサンドラ・ワイントラウブ博士(Sandra Weintraub, PhD)は述べています。

スーパーエイジングに関連する生物学的および行動的特性を特定することで、科学者たちは認知的な回復力を促進し、アルツハイマー病やその他の認知機能低下や認知症を引き起こす疾患を遅らせる、あるいは予防するための新しい戦略を発見することを目指しています。

「私たちの発見は、高齢期における卓越した記憶が可能であるだけでなく、それが明確な神経生物学的特徴と関連していることを示しています。これは、人生の後半においても脳の健康を維持することを目的とした新しい介入への扉を開くものです」と、今回

ジャガイモの祖先はトマトとのハーフだった!ゲノム解析が解き明かす900万年前の出会い

食卓に欠かせないジャガイモ。そのルーツを辿ると、なんとトマトとの意外な出会いがあったことをご存知でしょうか?約900万年前、南米大陸で起きた壮大な自然のドラマが、私たちが知るジャガイモを誕生させました。最新のゲノム解析技術が、この世界で最も重要な作物の一つであるジャガイモの、長く謎に包まれていた誕生の秘密を解き明かしたのです。驚きに満ちた進化の物語をご紹介します。

国際的な研究チームが、約900万年前にトマトの祖先にあたる植物と、南米原産のジャガイモに似た種との間で起こった自然交雑が、現代のジャガイモを生み出したことを突き止めました。2025年7月31日にCell Press社の学術誌Cellで発表された研究で、研究者たちは、この古代の進化的イベントが「塊茎(かいけい)」、つまりジャガイモやヤムイモ、タロイモなどに見られる、栄養を蓄える肥大化した地下構造の形成を引き起こしたと示唆しています。このオープンアクセスの論文は、「Ancient Hybridization Underlies Tuberization and Radiation of the Potato Lineage(古代の交雑がジャガイモ系統の塊茎形成と多様化の基盤である)」と題されています。「私たちの発見は、種間の交雑イベントが、いかにして新しい形質の進化を促し、さらなる種の出現を可能にするかを示しています」と、責任著者である中国農業科学院のサンウェン・フアン博士(Sanwen Huang, PhD)は語ります。「私たちはついに、ジャガイモがどこから来たのかという謎を解明したのです。」

世界で最も重要な作物の一つとして、ジャガイモの起源は長い間、科学者たちを悩ませてきました。見た目において、現代のジャガイモの地上部分は、チリに自生するEtuberosumと呼ばれる3種のジャガイモに似た植物とほぼ同一

食卓に欠かせないジャガイモ。そのルーツを辿ると、なんとトマトとの意外な出会いがあったことをご存知でしょうか?約900万年前、南米大陸で起きた壮大な自然のドラマが、私たちが知るジャガイモを誕生させました。最新のゲノム解析技術が、この世界で最も重要な作物の一つであるジャガイモの、長く謎に包まれていた誕生の秘密を解き明かしたのです。驚きに満ちた進化の物語をご紹介します。

国際的な研究チームが、約900万年前にトマトの祖先にあたる植物と、南米原産のジャガイモに似た種との間で起こった自然交雑が、現代のジャガイモを生み出したことを突き止めました。2025年7月31日にCell Press社の学術誌Cellで発表された研究で、研究者たちは、この古代の進化的イベントが「塊茎(かいけい)」、つまりジャガイモやヤムイモ、タロイモなどに見られる、栄養を蓄える肥大化した地下構造の形成を引き起こしたと示唆しています。このオープンアクセスの論文は、「Ancient Hybridization Underlies Tuberization and Radiation of the Potato Lineage(古代の交雑がジャガイモ系統の塊茎形成と多様化の基盤である)」と題されています。「私たちの発見は、種間の交雑イベントが、いかにして新しい形質の進化を促し、さらなる種の出現を可能にするかを示しています」と、責任著者である中国農業科学院のサンウェン・フアン博士(Sanwen Huang, PhD)は語ります。「私たちはついに、ジャガイモがどこから来たのかという謎を解明したのです。」

世界で最も重要な作物の一つとして、ジャガイモの起源は長い間、科学者たちを悩ませてきました。見た目において、現代のジャガイモの地上部分は、チリに自生するEtuberosumと呼ばれる3種のジャガイモに似た植物とほぼ同一

自己免疫疾患の謎に迫る!免疫が「自分」と「敵」を見分ける仕組みとは?

私たちの体は、ウイルスや細菌が侵入すると「RNA」という物質を感知し、免疫システムが作動して攻撃を始めます。しかし、実は私たちの正常な細胞にもRNAは存在しています。それなのに、なぜ免疫システムは自身の細胞を攻撃しないのでしょうか?この長年の謎を解き明かす、驚くべき発見が報告されました。私たちの体には、自身のRNAを巧みに隠し、免疫の攻撃から守るための巧妙な「目印」があったのです。

コネチカット大学医学部のヴィジャイ・ラティナム博士(Vijay Rathinam, PhD)、ボストン小児病院のライアン・フリン医学博士(Ryan Flynn, MD)らの研究チームが、2025年8月6日付の科学雑誌『Nature』に発表した論文「RNA N-Glycosylation Enables Immune Evasion and Homeostatic Efferocytosis(RNAのN-グリコシル化は免疫回避と恒常性エフェロサイトーシスを可能にする)」でその詳細が報告されています。

リボ核酸は、ウイルス、細菌、動物など、すべての生命体にとって不可欠な高分子です。麻疹、インフルエンザ、SARS-CoV-2、狂犬病など多種多様なウイルスがRNAを持っているため、免疫システムは血中などでRNAを検知すると攻撃を開始します。しかし、私たちの細胞も表面にRNAを提示していることがあり、免疫細胞の目に触れているにもかかわらず、通常は無視されます。

「RNAを感染の兆候として認識することは、私たちの体のすべての細胞がRNAを持っているため、問題を引き起こす可能性があります」と、コネチカット大学医学部の免疫学者であるラティナム博士は述べています。問題は、私たちの免疫システムが、自身のRNAと危険な侵入者のRNAをどのように見分けているのか、ということです。

ボストン小児病院とスタンフ

私たちの体は、ウイルスや細菌が侵入すると「RNA」という物質を感知し、免疫システムが作動して攻撃を始めます。しかし、実は私たちの正常な細胞にもRNAは存在しています。それなのに、なぜ免疫システムは自身の細胞を攻撃しないのでしょうか?この長年の謎を解き明かす、驚くべき発見が報告されました。私たちの体には、自身のRNAを巧みに隠し、免疫の攻撃から守るための巧妙な「目印」があったのです。

コネチカット大学医学部のヴィジャイ・ラティナム博士(Vijay Rathinam, PhD)、ボストン小児病院のライアン・フリン医学博士(Ryan Flynn, MD)らの研究チームが、2025年8月6日付の科学雑誌『Nature』に発表した論文「RNA N-Glycosylation Enables Immune Evasion and Homeostatic Efferocytosis(RNAのN-グリコシル化は免疫回避と恒常性エフェロサイトーシスを可能にする)」でその詳細が報告されています。

リボ核酸は、ウイルス、細菌、動物など、すべての生命体にとって不可欠な高分子です。麻疹、インフルエンザ、SARS-CoV-2、狂犬病など多種多様なウイルスがRNAを持っているため、免疫システムは血中などでRNAを検知すると攻撃を開始します。しかし、私たちの細胞も表面にRNAを提示していることがあり、免疫細胞の目に触れているにもかかわらず、通常は無視されます。

「RNAを感染の兆候として認識することは、私たちの体のすべての細胞がRNAを持っているため、問題を引き起こす可能性があります」と、コネチカット大学医学部の免疫学者であるラティナム博士は述べています。問題は、私たちの免疫システムが、自身のRNAと危険な侵入者のRNAをどのように見分けているのか、ということです。

ボストン小児病院とスタンフ

関節リウマチ治療に新たな希望:ナノ粒子が病気の進行を遅らせ、辛い「再燃」を抑制

関節リウマチ治療に新たな希望:ナノ粒子が病気の進行を遅らせ、辛い「再燃」を抑制する

関節リウマチは、一度発症すると完治が難しい慢性疾患です。そのため、現在の治療は病気の管理と進行の抑制に重点が置かれています。既存の治療法は多くの患者さんで症状をコントロールするのに役立ちますが、病気の発症そのものや、「フレア」と呼ばれる痛みを伴う症状の再燃を防ぐことはできませんでした。

もし、この辛いフレアの重症度を和らげ、病気の進行自体を遅らせることができる新しい治療法が登場したらどうでしょうか。今回、2025年8月6日発行の『ACS Central Science』誌に掲載された研究で、まさにその可能性を秘めたナノ粒子が開発されました。ヒトの血液サンプルと、関節リウマチ様の疾患を持つマウスモデルでの試験結果に基づいています。このオープンアクセスの論文は、「Immunomodulatory Nanoparticles Enable Combination Therapies to Enhance Disease Prevention and Flare Control in Rheumatoid Arthritis(免疫調節ナノ粒子は、関節リウマチにおける疾患予防と再燃制御を強化するための併用療法を可能にする)」と題されています。

関節リウマチ(RA: rheumatoid arthritis)と診断された人の体内では、免疫系が関節を構成する組織を攻撃し、炎症、腫れ、痛みを引き起こします。そして、病気が進行すると、放置すれば深刻な軟骨や骨の損傷につながる可能性があります。アバタセプトなどの疾患修飾性抗リウマチ薬は、疾患の活動性を低下させ、症状の進行を遅らせますが、DMARDsを服用しているほとんどの人は依然として症状のフレアを経験します。また、RAの自己抗体が検出されるものの症状

関節リウマチ治療に新たな希望:ナノ粒子が病気の進行を遅らせ、辛い「再燃」を抑制する

関節リウマチは、一度発症すると完治が難しい慢性疾患です。そのため、現在の治療は病気の管理と進行の抑制に重点が置かれています。既存の治療法は多くの患者さんで症状をコントロールするのに役立ちますが、病気の発症そのものや、「フレア」と呼ばれる痛みを伴う症状の再燃を防ぐことはできませんでした。

もし、この辛いフレアの重症度を和らげ、病気の進行自体を遅らせることができる新しい治療法が登場したらどうでしょうか。今回、2025年8月6日発行の『ACS Central Science』誌に掲載された研究で、まさにその可能性を秘めたナノ粒子が開発されました。ヒトの血液サンプルと、関節リウマチ様の疾患を持つマウスモデルでの試験結果に基づいています。このオープンアクセスの論文は、「Immunomodulatory Nanoparticles Enable Combination Therapies to Enhance Disease Prevention and Flare Control in Rheumatoid Arthritis(免疫調節ナノ粒子は、関節リウマチにおける疾患予防と再燃制御を強化するための併用療法を可能にする)」と題されています。

関節リウマチ(RA: rheumatoid arthritis)と診断された人の体内では、免疫系が関節を構成する組織を攻撃し、炎症、腫れ、痛みを引き起こします。そして、病気が進行すると、放置すれば深刻な軟骨や骨の損傷につながる可能性があります。アバタセプトなどの疾患修飾性抗リウマチ薬は、疾患の活動性を低下させ、症状の進行を遅らせますが、DMARDsを服用しているほとんどの人は依然として症状のフレアを経験します。また、RAの自己抗体が検出されるものの症状

血液凝固の常識を覆す:主役は血小板だけではなかった!赤血球の知られざる重要な役割

血液凝固の常識を覆す発見:主役は血小板だけではなかった!赤血球の知られざる役割

けがをした時に血が固まるのは、私たちの体を守るための重要な仕組みです。この血液凝固の主役は、長年「血小板」であると考えられてきました。しかし、もし血液中で最も数が多い「赤血球」が、これまで考えられていたような単なる傍観者ではなく、実は血栓を固めるプロセスに積極的に参加しているとしたらどうでしょうか?

ペンシルベニア大学の研究者たちによる最新の研究が、まさにその驚くべき事実を明らかにしました。「この発見は、私たちの体における最も重要なプロセスの一つについての理解を根本から変えるものです」と、同大学ペレルマン医学部の上級研究員であり、本研究の共著者であるルステム・リトビノフ博士(Rustem Litvinov, PhD)は述べています。「過剰な出血や、脳卒中で見られるような危険な血栓を引き起こす凝固障害の研究、そして治療に新たな道を開くものです。」

この発見は2025年7月10日に『Blood Advances』誌に掲載され、傷口を最初に塞ぐ小さな細胞片である血小板だけが血栓の収縮を駆動するという長年の定説を覆しました。ペンシルベニア大学の研究チームは、赤血球自身が血栓を収縮させ安定化させるという、この重要なプロセスに貢献していることを見出したのです。このオープンアクセスの論文は、「Red Blood Cell Aggregation within a Blood Clot Causes Platelet-Independent Clot Shrinkage(血栓内での赤血球の凝集が血小板に依存しない血栓収縮を引き起こす)」と題されています。

「赤血球は17世紀から研究されてきました」と、もう一人の共著者であり、ペンシルベニア大学工学部 機械工学・応用力学の教授であるプラシャント・プロヒ

血液凝固の常識を覆す発見:主役は血小板だけではなかった!赤血球の知られざる役割

けがをした時に血が固まるのは、私たちの体を守るための重要な仕組みです。この血液凝固の主役は、長年「血小板」であると考えられてきました。しかし、もし血液中で最も数が多い「赤血球」が、これまで考えられていたような単なる傍観者ではなく、実は血栓を固めるプロセスに積極的に参加しているとしたらどうでしょうか?

ペンシルベニア大学の研究者たちによる最新の研究が、まさにその驚くべき事実を明らかにしました。「この発見は、私たちの体における最も重要なプロセスの一つについての理解を根本から変えるものです」と、同大学ペレルマン医学部の上級研究員であり、本研究の共著者であるルステム・リトビノフ博士(Rustem Litvinov, PhD)は述べています。「過剰な出血や、脳卒中で見られるような危険な血栓を引き起こす凝固障害の研究、そして治療に新たな道を開くものです。」

この発見は2025年7月10日に『Blood Advances』誌に掲載され、傷口を最初に塞ぐ小さな細胞片である血小板だけが血栓の収縮を駆動するという長年の定説を覆しました。ペンシルベニア大学の研究チームは、赤血球自身が血栓を収縮させ安定化させるという、この重要なプロセスに貢献していることを見出したのです。このオープンアクセスの論文は、「Red Blood Cell Aggregation within a Blood Clot Causes Platelet-Independent Clot Shrinkage(血栓内での赤血球の凝集が血小板に依存しない血栓収縮を引き起こす)」と題されています。

「赤血球は17世紀から研究されてきました」と、もう一人の共著者であり、ペンシルベニア大学工学部 機械工学・応用力学の教授であるプラシャント・プロヒ

個別化モデルが拓く未来:腸内細菌「C. diff」の感染リスクを予測し、あなたに合ったプロバイオティクスで予防

あなたの腸にも潜む日和見菌!個別化モデルで「C. diff」感染リスクを予測し、標的プロバイオティクスで制御する新アプローチ

私たちの腸内には、気づかないうちに危険な細菌が潜んでいることがあります。その一つが、米国だけで年間50万人以上が感染し、最大3万人の命を奪うステルスのような脅威、クロストリディオイデス・ディフィシル(Clostridioides difficile)、通称「C. diff」です。

C. diffは、病院や長期介護施設などを中心とした医療関連感染症の主な原因菌として知られています。しかし、この菌を保有していても誰もが発症するわけではありません。驚くことに、私たちの30~40%は、今この瞬間も腸内にこの菌を保有しているとされています。C. diffは科学者が「日和見病原菌」と呼ぶ存在で、命を脅かす病気を引き起こす能力を持ちながら、普段は腸内で静かに共生し、抗生物質の使用後など、特定の条件下で活動を開始し、深刻な事態を引き起こします。もし、この感染が本格化する前にリスクを特定できたらどうでしょうか?

2025年8月6日に『Cell Systems』誌で発表された新しい研究で、システム生物学研究所(ISB: Institute for Systems Biology)の研究者たちは、個人の腸内にC. diffが定着しやすいかどうかを予測し、特定のプロバイオティクス治療がその定着を防いだり、あるいは改善したりできるかを検証するための、強力な個別化モデリングの枠組みを開発しました。この論文は、「Personalized Clostridioides difficile Colonization Risk Prediction and Probiotic Therapy Assessment in the Human Gut(ヒト腸内におけるクロストリデ

あなたの腸にも潜む日和見菌!個別化モデルで「C. diff」感染リスクを予測し、標的プロバイオティクスで制御する新アプローチ

私たちの腸内には、気づかないうちに危険な細菌が潜んでいることがあります。その一つが、米国だけで年間50万人以上が感染し、最大3万人の命を奪うステルスのような脅威、クロストリディオイデス・ディフィシル(Clostridioides difficile)、通称「C. diff」です。

C. diffは、病院や長期介護施設などを中心とした医療関連感染症の主な原因菌として知られています。しかし、この菌を保有していても誰もが発症するわけではありません。驚くことに、私たちの30~40%は、今この瞬間も腸内にこの菌を保有しているとされています。C. diffは科学者が「日和見病原菌」と呼ぶ存在で、命を脅かす病気を引き起こす能力を持ちながら、普段は腸内で静かに共生し、抗生物質の使用後など、特定の条件下で活動を開始し、深刻な事態を引き起こします。もし、この感染が本格化する前にリスクを特定できたらどうでしょうか?

2025年8月6日に『Cell Systems』誌で発表された新しい研究で、システム生物学研究所(ISB: Institute for Systems Biology)の研究者たちは、個人の腸内にC. diffが定着しやすいかどうかを予測し、特定のプロバイオティクス治療がその定着を防いだり、あるいは改善したりできるかを検証するための、強力な個別化モデリングの枠組みを開発しました。この論文は、「Personalized Clostridioides difficile Colonization Risk Prediction and Probiotic Therapy Assessment in the Human Gut(ヒト腸内におけるクロストリデ

老化の犯人は遺伝子の傷だった!「体細胞変異」が筋力低下や血管老化を引き起こすことを解明

年齢を重ねるとともに、筋力が衰えたり、血管が硬くなったりするのはなぜでしょうか。これまで、その原因は漠然とした「老化」という言葉で片付けられがちでした。しかし、スウェーデンの最新研究が、私たちの体内で生涯を通じて発生し蓄積していく遺伝子の変異(体細胞変異)が、筋力低下や血管の老化を直接引き起こす犯人であることを突き止めました。この発見は、老化関連疾患の治療に新たな道を開くかもしれません。

スウェーデンのカロリンスカ研究所による2つの新しい研究が、時間とともに筋肉や血管で生じる変異が老化にどのように影響するかを調査しました。科学雑誌『Nature Aging』に掲載されたこれらの研究は、そのような変異が筋力を低下させ、血管の老化を加速させる可能性があることを示しています。この結果は、加齢関連疾患の治療にとって重要な意味を持つ可能性があります。

体細胞変異とは、遺伝しない遺伝子の変化であり、生涯を通じて環境要因や、細胞が分裂前にDNAを複製する際のランダムなエラーによって生じます。この変異はがんを引き起こす可能性がありますが、それ以外の影響については議論が分かれていました。「私たちは、筋肉細胞や血管に蓄積する変異が、組織の機能や再生能力、つまり損傷した組織を新しい健康な細胞で置き換える能力に影響を与える可能性があることを発見しました。この能力もまた、加齢とともに低下するものです」と、主任研究者であり、カロリンスカ研究所フディンゲ校医学部のマリア・エリクソン教授(Maria Eriksson)は述べています。

早老症プロジェリアと同じ変異

2003年、エリクソン教授は、急速な老化と心血管系の合併症を特徴とする、極めて稀な小児の遺伝性疾患であるプロジェリアの遺伝的原因を発見しました。この病気の子供は、プロジェリンと呼ばれる病原性タンパク質の形成につながる変異を持っ

年齢を重ねるとともに、筋力が衰えたり、血管が硬くなったりするのはなぜでしょうか。これまで、その原因は漠然とした「老化」という言葉で片付けられがちでした。しかし、スウェーデンの最新研究が、私たちの体内で生涯を通じて発生し蓄積していく遺伝子の変異(体細胞変異)が、筋力低下や血管の老化を直接引き起こす犯人であることを突き止めました。この発見は、老化関連疾患の治療に新たな道を開くかもしれません。

スウェーデンのカロリンスカ研究所による2つの新しい研究が、時間とともに筋肉や血管で生じる変異が老化にどのように影響するかを調査しました。科学雑誌『Nature Aging』に掲載されたこれらの研究は、そのような変異が筋力を低下させ、血管の老化を加速させる可能性があることを示しています。この結果は、加齢関連疾患の治療にとって重要な意味を持つ可能性があります。

体細胞変異とは、遺伝しない遺伝子の変化であり、生涯を通じて環境要因や、細胞が分裂前にDNAを複製する際のランダムなエラーによって生じます。この変異はがんを引き起こす可能性がありますが、それ以外の影響については議論が分かれていました。「私たちは、筋肉細胞や血管に蓄積する変異が、組織の機能や再生能力、つまり損傷した組織を新しい健康な細胞で置き換える能力に影響を与える可能性があることを発見しました。この能力もまた、加齢とともに低下するものです」と、主任研究者であり、カロリンスカ研究所フディンゲ校医学部のマリア・エリクソン教授(Maria Eriksson)は述べています。

早老症プロジェリアと同じ変異

2003年、エリクソン教授は、急速な老化と心血管系の合併症を特徴とする、極めて稀な小児の遺伝性疾患であるプロジェリアの遺伝的原因を発見しました。この病気の子供は、プロジェリンと呼ばれる病原性タンパク質の形成につながる変異を持っ

遺伝子を操る「影の司令塔」lncRNAの新たな制御メカニズムを発見

私たちの体の設計図である遺伝子。その働きを調整する「影の司令塔」がいることをご存知でしょうか?それは、タンパク質にはならない不思議なRNA、「長鎖ノンコーディングRNA」です。これまで謎に包まれてきたこの分子が、実は遺伝子のオン・オフを巧みに操るだけでなく、まるで二人三脚のようにターゲットとなる遺伝子を徹底的に管理する、驚くべき仕組みが明らかになりました。がんなどの病気の解明にもつながる、遺伝子制御の新たな世界を覗いてみましょう。

長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA: long non-coding RNA)は、タンパク質を作るための情報を持たないRNA分子の一種です。その代わりに、他の遺伝子がどのように発現するか(働くか)に影響を与えます。ヒトの体内には何万ものlncRNAが存在し、その多くは特定のがんのような組織や疾患で活発に機能しています。しかし、それらが具体的に何をしているのかを解明することは、これまで大きな課題でした。ベイラー医科大学の筆頭著者であるホア・シェン・チウ博士(Hua-Sheng Chiu, PhD)とソナル・ソムバンシ博士(Sonal Somvanshi, PhD)が率いる、ベイラー医科大学、ベルギーのゲント大学、中国の清華大学、およびその他の共同研究機関の研究者たちは、lncRNAがどのように機能するのかをより深く理解するために協力しました。その結果、lncRNAがこれまで知られていなかった協調的な方法で遺伝子発現を制御しているように見えることが明らかになりました。この研究は、今月(8月号)の「Cell Genomics」誌の表紙を飾り、オープンアクセス論文は「Coordinated Regulation by lncRNAs Results in Tight lncRNA-Target Couplings(lncRNAによる協調的制御

私たちの体の設計図である遺伝子。その働きを調整する「影の司令塔」がいることをご存知でしょうか?それは、タンパク質にはならない不思議なRNA、「長鎖ノンコーディングRNA」です。これまで謎に包まれてきたこの分子が、実は遺伝子のオン・オフを巧みに操るだけでなく、まるで二人三脚のようにターゲットとなる遺伝子を徹底的に管理する、驚くべき仕組みが明らかになりました。がんなどの病気の解明にもつながる、遺伝子制御の新たな世界を覗いてみましょう。

長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA: long non-coding RNA)は、タンパク質を作るための情報を持たないRNA分子の一種です。その代わりに、他の遺伝子がどのように発現するか(働くか)に影響を与えます。ヒトの体内には何万ものlncRNAが存在し、その多くは特定のがんのような組織や疾患で活発に機能しています。しかし、それらが具体的に何をしているのかを解明することは、これまで大きな課題でした。ベイラー医科大学の筆頭著者であるホア・シェン・チウ博士(Hua-Sheng Chiu, PhD)とソナル・ソムバンシ博士(Sonal Somvanshi, PhD)が率いる、ベイラー医科大学、ベルギーのゲント大学、中国の清華大学、およびその他の共同研究機関の研究者たちは、lncRNAがどのように機能するのかをより深く理解するために協力しました。その結果、lncRNAがこれまで知られていなかった協調的な方法で遺伝子発現を制御しているように見えることが明らかになりました。この研究は、今月(8月号)の「Cell Genomics」誌の表紙を飾り、オープンアクセス論文は「Coordinated Regulation by lncRNAs Results in Tight lncRNA-Target Couplings(lncRNAによる協調的制御

ヘビ毒が効かないトカゲの秘密!進化がもたらした驚異の「毒耐性」メカニズムとは?

捕食者と被食者の間で繰り広げられる、終わりのない進化の軍拡競争。強力な「矛」である毒を持つヘビに対し、あるトカゲは驚くべき「盾」をその身に宿していました。オーストラリアに生息するスキンクが、ヘビの猛毒を無力化するために進化させた驚異のメカニズムが、このたび明らかになりました。これは、未来のヘビ咬傷治療に新たな光を当てるかもしれません。

クイーンズランド大学が主導した研究により、オーストラリアのスキンク(トカゲの一種)が、ヘビの毒によって筋肉が機能停止するのを防ぐため、筋肉の受容体に突然変異を進化させてきたことが明らかになりました。同大学環境学部のブライアン・フライ教授(Bryan Fry)は、スキンクがどのようにして死を回避しているのかを正確に明らかにすることが、人間のヘビ咬傷を治療するための生物医学的アプローチに情報を提供する可能性があると述べています。

「私たちがスキンクで目にしたのは、最も巧妙な形での進化でした」とフライ教授は語ります。

「オーストラリアのスキンクは、ニコチン性アセチルコリン受容体と呼ばれる重要な筋肉の受容体に、微細な変化を進化させてきました。」

「この受容体は通常、神経毒の標的となります。神経毒がこの受容体に結合すると、神経と筋肉の間のコミュニケーションが遮断され、急速な麻痺と死を引き起こします。」

「しかし、自然界の見事なカウンターパンチとも言える例として、スキンクがこの結合部位に変異を起こし、毒の付着をブロックする進化を、独立して25回も遂げていたことを発見しました。」

「これは、毒ヘビがオーストラリア大陸に到達し、広まった後に、当時の無防備なトカゲたちを捕食することで、いかに巨大な進化的圧力をかけたかの証です。」

「信じられないことに、同じ突然変異はコブラを食べるマングースのような他の動物でも進化していました。」

「私たちの

捕食者と被食者の間で繰り広げられる、終わりのない進化の軍拡競争。強力な「矛」である毒を持つヘビに対し、あるトカゲは驚くべき「盾」をその身に宿していました。オーストラリアに生息するスキンクが、ヘビの猛毒を無力化するために進化させた驚異のメカニズムが、このたび明らかになりました。これは、未来のヘビ咬傷治療に新たな光を当てるかもしれません。

クイーンズランド大学が主導した研究により、オーストラリアのスキンク(トカゲの一種)が、ヘビの毒によって筋肉が機能停止するのを防ぐため、筋肉の受容体に突然変異を進化させてきたことが明らかになりました。同大学環境学部のブライアン・フライ教授(Bryan Fry)は、スキンクがどのようにして死を回避しているのかを正確に明らかにすることが、人間のヘビ咬傷を治療するための生物医学的アプローチに情報を提供する可能性があると述べています。

「私たちがスキンクで目にしたのは、最も巧妙な形での進化でした」とフライ教授は語ります。

「オーストラリアのスキンクは、ニコチン性アセチルコリン受容体と呼ばれる重要な筋肉の受容体に、微細な変化を進化させてきました。」

「この受容体は通常、神経毒の標的となります。神経毒がこの受容体に結合すると、神経と筋肉の間のコミュニケーションが遮断され、急速な麻痺と死を引き起こします。」

「しかし、自然界の見事なカウンターパンチとも言える例として、スキンクがこの結合部位に変異を起こし、毒の付着をブロックする進化を、独立して25回も遂げていたことを発見しました。」

「これは、毒ヘビがオーストラリア大陸に到達し、広まった後に、当時の無防備なトカゲたちを捕食することで、いかに巨大な進化的圧力をかけたかの証です。」

「信じられないことに、同じ突然変異はコブラを食べるマングースのような他の動物でも進化していました。」

「私たちの

ゲノム編集の新時代へ。大規模な遺伝子改変を「傷跡なく」実現するPCE技術とは?

まるで文書を編集するように、生物の設計図であるゲノムを自在に書き換える「ゲノム編集技術」。この技術が、これまで不可能だった大規模かつ精密な操作を可能にする、新たなステージへと進化を遂げました。中国科学院、遺伝学・発生生物学研究所のカイシャ・ガオ教授(Caixia Gao)が率いる研究チームは、「プログラム可能な染色体工学(PCE: Programmable Chromosome Engineering)」システムとして知られる2つの新しいゲノム編集技術を開発しました。

2025年8月4日に科学誌Cellにオンライン掲載されたこの研究は、特に植物などの高等生物において、キロベースからメガベース規模に及ぶ、複数タイプの精密なDNA操作を達成するものです。論文のタイトルは「Iterative Recombinase Technologies for Efficient and Precise Genome Engineering Across Kilobase to Megabase Scales(キロベースからメガベーススケールにわたる効率的かつ精密なゲノム工学のための反復的リコンビナーゼ技術)」です。

これまで、部位特異的リコンビナーゼであるCre-Loxシステムは、精密な染色体操作において絶大な可能性を秘めていることが多くの研究で示されてきました。しかし、その幅広い応用は、3つの重大な限界によって妨げられていました。(1) Loxサイトの対称的な性質に起因する可逆的な組換え反応が、目的の編集を元に戻してしまうこと、(2) Creリコンビナーゼが四量体を形成する性質がタンパク質改変を複雑にし、活性の最適化を困難にしていること、(3) 組換え後にLoxサイトが残存し、編集の精密さを損なう可能性があることです。

研究チームはこれらの課題の一つ一つに取り組み、この技術をさ

まるで文書を編集するように、生物の設計図であるゲノムを自在に書き換える「ゲノム編集技術」。この技術が、これまで不可能だった大規模かつ精密な操作を可能にする、新たなステージへと進化を遂げました。中国科学院、遺伝学・発生生物学研究所のカイシャ・ガオ教授(Caixia Gao)が率いる研究チームは、「プログラム可能な染色体工学(PCE: Programmable Chromosome Engineering)」システムとして知られる2つの新しいゲノム編集技術を開発しました。

2025年8月4日に科学誌Cellにオンライン掲載されたこの研究は、特に植物などの高等生物において、キロベースからメガベース規模に及ぶ、複数タイプの精密なDNA操作を達成するものです。論文のタイトルは「Iterative Recombinase Technologies for Efficient and Precise Genome Engineering Across Kilobase to Megabase Scales(キロベースからメガベーススケールにわたる効率的かつ精密なゲノム工学のための反復的リコンビナーゼ技術)」です。

これまで、部位特異的リコンビナーゼであるCre-Loxシステムは、精密な染色体操作において絶大な可能性を秘めていることが多くの研究で示されてきました。しかし、その幅広い応用は、3つの重大な限界によって妨げられていました。(1) Loxサイトの対称的な性質に起因する可逆的な組換え反応が、目的の編集を元に戻してしまうこと、(2) Creリコンビナーゼが四量体を形成する性質がタンパク質改変を複雑にし、活性の最適化を困難にしていること、(3) 組換え後にLoxサイトが残存し、編集の精密さを損なう可能性があることです。

研究チームはこれらの課題の一つ一つに取り組み、この技術をさ

パーキンソン病の進行を止める鍵?失われた脳細胞の「アンテナ」を回復させる新アプローチ

私たちの脳細胞には、周囲の情報をキャッチするための小さな「アンテナ」が無数に存在することをご存知でしょうか。このアンテナが正常に機能することで、細胞同士はスムーズに情報をやり取りし、私たちの体をコントロールしています。しかし、もしこのアンテナが壊れてしまったら…? 実は、ある特定の遺伝子変異によって引き起こされるパーキンソン病では、まさにそのような事態が神経細胞に起きているのです。今回、スタンフォード大学医学部が主導したマウスによる最新の研究で、この壊れたアンテナを修復し、パーキンソン病の進行を食い止める可能性を秘めた治療法が示されました。

この研究によると、ある単一の遺伝子変異が原因で発症するタイプのパーキンソン病では、神経細胞の死滅を食い止められるかもしれません。この遺伝子変異は、LRRK2(leucine-rich repeat kinase 2: ロイシンリッチリピートキナーゼ2)と呼ばれる酵素を過剰に活性化させます。LRRK2酵素の活性が高すぎると、脳細胞の構造が変化し、神経伝達物質であるドーパミンを作り出すニューロンと、脳の深部にあり運動や意欲、意思決定に関わるドーパミンシステムの一部である線条体の細胞との間の重要なコミュニケーションが妨げられてしまうのです。

「この研究結果は、LRRK2酵素を阻害することで、もし患者様を十分に早期に発見できれば、症状の進行を安定させられる可能性を示唆しています」と、スタンフォード大学医学部のエマ・ファイファー・マーナー教授であり、生化学の教授でもあるスザンヌ・ペフェール(Suzanne Pfeffer)博士は述べています。研究者たちは、MLi-2 LRRK2キナーゼ阻害剤という分子を用いて、過剰に活性化したLRRK2を抑制することができます。この分子は酵素に結合し、その活性を低下させる働きをします。

ペフェール博士は

私たちの脳細胞には、周囲の情報をキャッチするための小さな「アンテナ」が無数に存在することをご存知でしょうか。このアンテナが正常に機能することで、細胞同士はスムーズに情報をやり取りし、私たちの体をコントロールしています。しかし、もしこのアンテナが壊れてしまったら…? 実は、ある特定の遺伝子変異によって引き起こされるパーキンソン病では、まさにそのような事態が神経細胞に起きているのです。今回、スタンフォード大学医学部が主導したマウスによる最新の研究で、この壊れたアンテナを修復し、パーキンソン病の進行を食い止める可能性を秘めた治療法が示されました。

この研究によると、ある単一の遺伝子変異が原因で発症するタイプのパーキンソン病では、神経細胞の死滅を食い止められるかもしれません。この遺伝子変異は、LRRK2(leucine-rich repeat kinase 2: ロイシンリッチリピートキナーゼ2)と呼ばれる酵素を過剰に活性化させます。LRRK2酵素の活性が高すぎると、脳細胞の構造が変化し、神経伝達物質であるドーパミンを作り出すニューロンと、脳の深部にあり運動や意欲、意思決定に関わるドーパミンシステムの一部である線条体の細胞との間の重要なコミュニケーションが妨げられてしまうのです。

「この研究結果は、LRRK2酵素を阻害することで、もし患者様を十分に早期に発見できれば、症状の進行を安定させられる可能性を示唆しています」と、スタンフォード大学医学部のエマ・ファイファー・マーナー教授であり、生化学の教授でもあるスザンヌ・ペフェール(Suzanne Pfeffer)博士は述べています。研究者たちは、MLi-2 LRRK2キナーゼ阻害剤という分子を用いて、過剰に活性化したLRRK2を抑制することができます。この分子は酵素に結合し、その活性を低下させる働きをします。

ペフェール博士は

腸内のカンジダ菌、定着の鍵は「毒素」だった?日和見感染予防の新たな標的

私たちの腸内には、実に8割もの人が「カンジダ菌」というカビの一種を飼っていることをご存知でしたか?普段は大人しくしているこの"同居人"は、何かのきっかけで豹変し、全身で深刻な感染症を引き起こす危険な存在になることがあります。

では、この「寝た子」をどうすれば起こさずに済むのでしょうか?

ベイラー医科大学の研究チームが、カンジダ菌が私たちの腸に住み着くために使う、意外な「武器」を発見しました。驚くべきことに、病気を引き起こすはずの毒素こそが、腸内に定着するために不可欠だったのです。この常識を覆す発見の全貌に迫ります。

約80%の人々の腸内には、真菌であるカンジダ・アルビカンス(Candida albicans)が存在しています。ほとんどの場合、この菌は何年もの間気づかれることなく潜伏し、健康上の問題を引き起こしません。しかし、カンジダ・アルビカンスは、尿路、肺、脳を含む多くの臓器で深刻な疾患を引き起こす危険な微生物に豹変することがあります。この真菌がどのようにして腸内に定着するのかを理解することは、それが有害になるのを防ぐための鍵となります。

ベイラー医科大学の研究者と海外の共同研究者たちは、マウスモデルを用いた研究で、カンジダ・アルビカンスが腸内に定着し、持続するのを助ける予想外の要因を発見しました。この発見は、真菌と腸の相互作用に関する私たちの知識を広げ、定着を減らすための潜在的な解決策を提供するものです。この研究は、2025年7月30日付の『Microbiology Spectrum』誌に掲載されました。このオープンアクセスの論文は、「Commensal Colonization of Candida albicans in the Mouse Gastrointestinal Tract Is Mediated Via Expression of Cand

私たちの腸内には、実に8割もの人が「カンジダ菌」というカビの一種を飼っていることをご存知でしたか?普段は大人しくしているこの"同居人"は、何かのきっかけで豹変し、全身で深刻な感染症を引き起こす危険な存在になることがあります。

では、この「寝た子」をどうすれば起こさずに済むのでしょうか?

ベイラー医科大学の研究チームが、カンジダ菌が私たちの腸に住み着くために使う、意外な「武器」を発見しました。驚くべきことに、病気を引き起こすはずの毒素こそが、腸内に定着するために不可欠だったのです。この常識を覆す発見の全貌に迫ります。

約80%の人々の腸内には、真菌であるカンジダ・アルビカンス(Candida albicans)が存在しています。ほとんどの場合、この菌は何年もの間気づかれることなく潜伏し、健康上の問題を引き起こしません。しかし、カンジダ・アルビカンスは、尿路、肺、脳を含む多くの臓器で深刻な疾患を引き起こす危険な微生物に豹変することがあります。この真菌がどのようにして腸内に定着するのかを理解することは、それが有害になるのを防ぐための鍵となります。

ベイラー医科大学の研究者と海外の共同研究者たちは、マウスモデルを用いた研究で、カンジダ・アルビカンスが腸内に定着し、持続するのを助ける予想外の要因を発見しました。この発見は、真菌と腸の相互作用に関する私たちの知識を広げ、定着を減らすための潜在的な解決策を提供するものです。この研究は、2025年7月30日付の『Microbiology Spectrum』誌に掲載されました。このオープンアクセスの論文は、「Commensal Colonization of Candida albicans in the Mouse Gastrointestinal Tract Is Mediated Via Expression of Cand

「ただの機械」ではなかったリボソーム。その多様性が生命の鍵を握る

私たちの体を作る設計図はDNAですが、その情報を元に、生命活動を実際に担うタンパク質を組み立てる「工場」があることをご存知でしょうか? それが、細胞内に無数に存在する「リボソーム」です。かつては、ただ黙々と指示通りに働き続ける単純な作業機械だと考えられていました。しかし、もしこの小さな工場が、それぞれに個性と専門性を持ち、がんや神経難病といった病の発症に深く関わっているとしたら…?

スタンフォード大学医学部の研究チームが開発した画期的なツールが、この小さな工場の驚くべき秘密を暴き、新たな治療法への扉を開こうとしています。

新しいツールが、細胞のタンパク質工場であるリボソームが、がんや神経変性疾患などの治療法を切り開く可能性のある方法で、いかにして専門化しているかを明らかにしています。スタンフォード大学医学部のマリア・バルナ博士(Maria Barna, PhD)と彼女のチームが、その深淵に迫っています。

私たちが生命の設計図について考えるとき、私たちは体のあらゆる細胞に保存されている遺伝コード、すなわちDNAに注目しがちです。しかし、DNAは物語の一部に過ぎません。その指示が意味を持つためには、それらが読み取られ、生命活動を実際に担う分子であるタンパク質に変換されなければなりません。そこで登場するのがリボソームです。私たちの体にある平均的な細胞には数百万個のリボソームが含まれており、それらは生命にとって絶対不可欠な存在です。リボソームは、遺伝コードを読み取って、代謝を動かす酵素から感染と戦うのを助ける抗体まで、あらゆるタンパク質を生産する分子機械なのです。

スタンフォード大学医学部の遺伝学准教授であるマリア・バルナ博士(Maria Barna, PhD)は、リボソームがどのように機能し、どのように専門化して異なるタンパク質を生産するのか、そしていつどこで

私たちの体を作る設計図はDNAですが、その情報を元に、生命活動を実際に担うタンパク質を組み立てる「工場」があることをご存知でしょうか? それが、細胞内に無数に存在する「リボソーム」です。かつては、ただ黙々と指示通りに働き続ける単純な作業機械だと考えられていました。しかし、もしこの小さな工場が、それぞれに個性と専門性を持ち、がんや神経難病といった病の発症に深く関わっているとしたら…?

スタンフォード大学医学部の研究チームが開発した画期的なツールが、この小さな工場の驚くべき秘密を暴き、新たな治療法への扉を開こうとしています。

新しいツールが、細胞のタンパク質工場であるリボソームが、がんや神経変性疾患などの治療法を切り開く可能性のある方法で、いかにして専門化しているかを明らかにしています。スタンフォード大学医学部のマリア・バルナ博士(Maria Barna, PhD)と彼女のチームが、その深淵に迫っています。

私たちが生命の設計図について考えるとき、私たちは体のあらゆる細胞に保存されている遺伝コード、すなわちDNAに注目しがちです。しかし、DNAは物語の一部に過ぎません。その指示が意味を持つためには、それらが読み取られ、生命活動を実際に担う分子であるタンパク質に変換されなければなりません。そこで登場するのがリボソームです。私たちの体にある平均的な細胞には数百万個のリボソームが含まれており、それらは生命にとって絶対不可欠な存在です。リボソームは、遺伝コードを読み取って、代謝を動かす酵素から感染と戦うのを助ける抗体まで、あらゆるタンパク質を生産する分子機械なのです。

スタンフォード大学医学部の遺伝学准教授であるマリア・バルナ博士(Maria Barna, PhD)は、リボソームがどのように機能し、どのように専門化して異なるタンパク質を生産するのか、そしていつどこで

ウミグモのゲノムが解き明かす、クモやサソリなど8本脚の生物の進化の謎

脚が8本ある生き物といえば、何を思い浮かべますか?クモやサソリ、あるいはカブトガニかもしれません。多種多様な彼らの進化の歴史には、まだ多くの謎が残されています。そのミステリーを解き明かす鍵が、深海に住む「ウミグモ」という、世にも奇妙な生物にあるかもしれません。一見すると、脚だらけで体が見当たらない不思議な姿。しかし、最新の研究によって、このウミグモがクモやサソリたちの進化の道のりを解き明かす「羅針盤」のような役割を果たすことがわかってきました。その驚くべき生態と、ゲノムに隠された秘密に迫ります。

ウミグモを見て、それが8本脚を持つほぼ全ての生物の進化を解明するのに役立つほど、その仲間を代表する動物だと見抜くのは簡単ではありません。しかし、ある新しい研究が、この細長く、際立って奇妙な海底生物にその可能性を見出しました。脚の数を数え終わると、現在知られている約1,300種のウミグモと、正真正銘のクモやサソリ、ダニ、カブトガニといった近縁種との間に、似ている点はほとんど見つからなくなります。

ウミグモは皮膚を通して呼吸し、一種の蠕動運動(食べ物を喉に送り込むのと似た筋肉の収縮)を使って体中に酸素を運びます。繁殖の時期になると、オスは受精卵を自分の体に塗り固め、孵化するまで運び続けます。そもそも体と呼べる部分はほとんどなく、ウミグモはまるで配管の設計図のようです。腹部がないため、彼らはほとんど管だけでできています。その腹部は、サソリの毒針を備え、満腹のダニが血液を蓄え、タランチュラに毛むくじゃらの大きな塊を与えている、あの体の後ろの部分です。

「彼らは奇妙です」と語るのは、そういった種類の生物を専門とする研究者、プラシャント・シャルマ博士(Prashant Sharma, PhD)です。彼のウィスコンシン大学マディソン校の研究室には、東地中海の限られた洞窟にしか生息しない

脚が8本ある生き物といえば、何を思い浮かべますか?クモやサソリ、あるいはカブトガニかもしれません。多種多様な彼らの進化の歴史には、まだ多くの謎が残されています。そのミステリーを解き明かす鍵が、深海に住む「ウミグモ」という、世にも奇妙な生物にあるかもしれません。一見すると、脚だらけで体が見当たらない不思議な姿。しかし、最新の研究によって、このウミグモがクモやサソリたちの進化の道のりを解き明かす「羅針盤」のような役割を果たすことがわかってきました。その驚くべき生態と、ゲノムに隠された秘密に迫ります。

ウミグモを見て、それが8本脚を持つほぼ全ての生物の進化を解明するのに役立つほど、その仲間を代表する動物だと見抜くのは簡単ではありません。しかし、ある新しい研究が、この細長く、際立って奇妙な海底生物にその可能性を見出しました。脚の数を数え終わると、現在知られている約1,300種のウミグモと、正真正銘のクモやサソリ、ダニ、カブトガニといった近縁種との間に、似ている点はほとんど見つからなくなります。

ウミグモは皮膚を通して呼吸し、一種の蠕動運動(食べ物を喉に送り込むのと似た筋肉の収縮)を使って体中に酸素を運びます。繁殖の時期になると、オスは受精卵を自分の体に塗り固め、孵化するまで運び続けます。そもそも体と呼べる部分はほとんどなく、ウミグモはまるで配管の設計図のようです。腹部がないため、彼らはほとんど管だけでできています。その腹部は、サソリの毒針を備え、満腹のダニが血液を蓄え、タランチュラに毛むくじゃらの大きな塊を与えている、あの体の後ろの部分です。

「彼らは奇妙です」と語るのは、そういった種類の生物を専門とする研究者、プラシャント・シャルマ博士(Prashant Sharma, PhD)です。彼のウィスコンシン大学マディソン校の研究室には、東地中海の限られた洞窟にしか生息しない

AIで植物の免疫をアップグレード!病気に強い作物を作る新技術

畑の野菜も、実は私たちと同じように病原菌と戦うための「免疫システム」を持っています。しかし、賢い病原菌は姿を変えてその監視網をすり抜けてしまいます。もし、最新のAI技術で植物の免疫を「アップグレード」し、見えない敵を見破る力を与えられたら?カリフォルニア大学の研究者たちが、そんなSFのようなアイデアを現実のものとし、未来の食料安全保障への道を切り拓こうとしています。

カリフォルニア大学(UC)デービス校の科学者たちは、人工知能(AI)を用いて、植物がより広範囲の細菌の脅威を認識できるようにしました。この成果は、トマトやジャガイモなどの作物を壊滅的な病気から守るための新しい方法につながる可能性があります。この研究は2025年7月28日に学術誌「Nature Plants」に掲載されました。論文のタイトルは「Unlocking Expanded Flagellin Perception Through Rational Receptor Engineering(合理的な受容体工学によるフラジェリン認識能力の拡大)」です。

植物は動物と同様に免疫システムを持っています。その防御ツールの一部には、細菌を検知し防御する能力を与える免疫受容体が含まれます。その受容体の一つであるFLS2は、細菌が泳ぐために使用する小さな尾にあるタンパク質「フラジェリン」を植物が認識するのを助けます。しかし、細菌は狡猾で、検知を避けるために常に進化しています。「細菌は宿主である植物との間で軍拡競争を繰り広げており、フラジェリンの基となるアミノ酸を変化させて検知を回避することができます」と、責任著者であり植物病理学科の教授であるギッタ・コーカー博士(Gitta Coaker, PhD)は説明します。

植物がこの競争に遅れを取らないようにするため、コーカー博士のチームは自然界に存在する多様な受容体の

畑の野菜も、実は私たちと同じように病原菌と戦うための「免疫システム」を持っています。しかし、賢い病原菌は姿を変えてその監視網をすり抜けてしまいます。もし、最新のAI技術で植物の免疫を「アップグレード」し、見えない敵を見破る力を与えられたら?カリフォルニア大学の研究者たちが、そんなSFのようなアイデアを現実のものとし、未来の食料安全保障への道を切り拓こうとしています。

カリフォルニア大学(UC)デービス校の科学者たちは、人工知能(AI)を用いて、植物がより広範囲の細菌の脅威を認識できるようにしました。この成果は、トマトやジャガイモなどの作物を壊滅的な病気から守るための新しい方法につながる可能性があります。この研究は2025年7月28日に学術誌「Nature Plants」に掲載されました。論文のタイトルは「Unlocking Expanded Flagellin Perception Through Rational Receptor Engineering(合理的な受容体工学によるフラジェリン認識能力の拡大)」です。

植物は動物と同様に免疫システムを持っています。その防御ツールの一部には、細菌を検知し防御する能力を与える免疫受容体が含まれます。その受容体の一つであるFLS2は、細菌が泳ぐために使用する小さな尾にあるタンパク質「フラジェリン」を植物が認識するのを助けます。しかし、細菌は狡猾で、検知を避けるために常に進化しています。「細菌は宿主である植物との間で軍拡競争を繰り広げており、フラジェリンの基となるアミノ酸を変化させて検知を回避することができます」と、責任著者であり植物病理学科の教授であるギッタ・コーカー博士(Gitta Coaker, PhD)は説明します。

植物がこの競争に遅れを取らないようにするため、コーカー博士のチームは自然界に存在する多様な受容体の

幹細胞が拓く新時代:薬に頼らない腎移植、患者たちの希望の物語

臓器移植後の人生を、ずっと薬と共に歩まなければならないとしたら…?もし、その負担から解放される未来があるとしたら、あなたはどう思いますか?

ウィスコンシン大学マディソン校で進められている最先端の臨床試験が、そんな夢のような話を現実に変えようとしています。この記事では、拒絶反応を抑えるための薬を毎日飲む必要なく、移植された腎臓と共に健康で充実した日々を取り戻した人々の、驚くべきストーリーをご紹介します。彼らの体験の裏には、長年の研究に支えられた画期的な治療法がありました。一体どのような技術が、移植医療の未来を塗り替えようとしているのでしょうか。

ウィスコンシン大学マディソン校の画期的な臨床試験のおかげで、移植患者たちは拒絶反応抑制剤なしで健康な生活を取り戻しつつあります。

ショーン・ウィーダーヘフト氏(Shawn Wiederhoeft)は、30代のどこにでもいるごく普通の男性です。マディソン出身の彼は、ビデオゲーム開発者として働き、アクティブなライフスタイルを送っています。健康状態は人生で最高のコンディションにあり、ウィスコンシン州南部で友人や家族と定期的に過ごしています。しかし、ウィーダーヘフトがこれほどまでに充実した人生を送れることは、かつては決して当たり前のことではありませんでした。実際、「ショーンおじさん」として家族に親しまれている彼が今日健康でいられるのは、2020年にウォーワトサに住む姉のミーガン・ハーン氏(Meagan Hahn)から提供された新しい腎臓のおかげなのです。移植された腎臓はウィーダーヘフトに新たな人生のチャンスを与えました。そして、彼と姉がウィスコンシン大学医学公衆衛生大学院の最先端の臨床試験への参加を決めたことで、彼は拒絶反応抑制剤を必要としない生活をも手に入れることができたのです。

毎日の服薬もなく、時折の健康診断を受けるだけ

臓器移植後の人生を、ずっと薬と共に歩まなければならないとしたら…?もし、その負担から解放される未来があるとしたら、あなたはどう思いますか?

ウィスコンシン大学マディソン校で進められている最先端の臨床試験が、そんな夢のような話を現実に変えようとしています。この記事では、拒絶反応を抑えるための薬を毎日飲む必要なく、移植された腎臓と共に健康で充実した日々を取り戻した人々の、驚くべきストーリーをご紹介します。彼らの体験の裏には、長年の研究に支えられた画期的な治療法がありました。一体どのような技術が、移植医療の未来を塗り替えようとしているのでしょうか。

ウィスコンシン大学マディソン校の画期的な臨床試験のおかげで、移植患者たちは拒絶反応抑制剤なしで健康な生活を取り戻しつつあります。

ショーン・ウィーダーヘフト氏(Shawn Wiederhoeft)は、30代のどこにでもいるごく普通の男性です。マディソン出身の彼は、ビデオゲーム開発者として働き、アクティブなライフスタイルを送っています。健康状態は人生で最高のコンディションにあり、ウィスコンシン州南部で友人や家族と定期的に過ごしています。しかし、ウィーダーヘフトがこれほどまでに充実した人生を送れることは、かつては決して当たり前のことではありませんでした。実際、「ショーンおじさん」として家族に親しまれている彼が今日健康でいられるのは、2020年にウォーワトサに住む姉のミーガン・ハーン氏(Meagan Hahn)から提供された新しい腎臓のおかげなのです。移植された腎臓はウィーダーヘフトに新たな人生のチャンスを与えました。そして、彼と姉がウィスコンシン大学医学公衆衛生大学院の最先端の臨床試験への参加を決めたことで、彼は拒絶反応抑制剤を必要としない生活をも手に入れることができたのです。

毎日の服薬もなく、時折の健康診断を受けるだけ

細胞膜は無法者じゃなかった!ナノスケールの視点が解き明かす生命の統一法則

私たちの体を構成する数十兆個の細胞。その一つ一つを優しく包み込み、生命の門番として機能するのが「細胞膜」です。しかしこの膜、実は科学者たちを長年悩ませてきた「気まぐれな無法者」だったのです。物理法則を無視するかのようなその振る舞いの謎が、この度ついに解き明かされました。鍵となったのは、視点を変え、もっともっとミクロな世界を覗き込むことでした。

細胞膜は、生きた細胞を包み込み、保護し、門番の役割を果たしています。膜は、細胞がどのように振る舞うかにさえ影響を与えることができます。しかし、膜自身の気まぐれな振る舞いは、長年科学者たちを悩ませてきました。結局のところ、それはすべて視点の問題だったようです。バージニア工科大学の物理学者、ラナ・アシュカー博士(Rana Ashkar, PhD)のチームがナノスケールで膜の振る舞いを観察したところ、膜がずっと従ってきた統一された生物物理学的な法則を特定することができたのです。2025年7月31日に学術誌Nature Communicationsで発表されたこれらの発見は、疾患への介入方法、ドラッグデリバリー応用、人工細胞技術、そして膜生物物理学の次の段階にとって重要な意味を持ちます。このオープンアクセスの論文は、「Cholesterol Modulates Membrane Elasticity Via Unified Biophysical Laws(コレステロールは統一された生物物理学的法則を介して膜の弾性を調節する)」と題されています。

組成を変化させるスーパーヒーロー

主に脂質と呼ばれる脂肪性化合物で構成される膜は、非常に高い適応性を持ちます。膜は環境要因に応じて脂質組成を変化させ、食事、圧力、温度の変化に、時にはわずか数時間で応答することができます。恒常性(ホメオスタシス)と呼ばれるこの特性は、私たちの細胞という

私たちの体を構成する数十兆個の細胞。その一つ一つを優しく包み込み、生命の門番として機能するのが「細胞膜」です。しかしこの膜、実は科学者たちを長年悩ませてきた「気まぐれな無法者」だったのです。物理法則を無視するかのようなその振る舞いの謎が、この度ついに解き明かされました。鍵となったのは、視点を変え、もっともっとミクロな世界を覗き込むことでした。

細胞膜は、生きた細胞を包み込み、保護し、門番の役割を果たしています。膜は、細胞がどのように振る舞うかにさえ影響を与えることができます。しかし、膜自身の気まぐれな振る舞いは、長年科学者たちを悩ませてきました。結局のところ、それはすべて視点の問題だったようです。バージニア工科大学の物理学者、ラナ・アシュカー博士(Rana Ashkar, PhD)のチームがナノスケールで膜の振る舞いを観察したところ、膜がずっと従ってきた統一された生物物理学的な法則を特定することができたのです。2025年7月31日に学術誌Nature Communicationsで発表されたこれらの発見は、疾患への介入方法、ドラッグデリバリー応用、人工細胞技術、そして膜生物物理学の次の段階にとって重要な意味を持ちます。このオープンアクセスの論文は、「Cholesterol Modulates Membrane Elasticity Via Unified Biophysical Laws(コレステロールは統一された生物物理学的法則を介して膜の弾性を調節する)」と題されています。

組成を変化させるスーパーヒーロー

主に脂質と呼ばれる脂肪性化合物で構成される膜は、非常に高い適応性を持ちます。膜は環境要因に応じて脂質組成を変化させ、食事、圧力、温度の変化に、時にはわずか数時間で応答することができます。恒常性(ホメオスタシス)と呼ばれるこの特性は、私たちの細胞という

常識を覆すオオカミの子育て!赤ちゃんを運び20km移動する驚きの理由

生まれたばかりの赤ちゃんを抱えて、険しい山道を20km以上も旅する――。人間でも大変なこの旅を、ハイイロオオカミの母親が、まだ目も見えない我が子を口にくわえて決行していることがわかりました。これまでの常識を覆すこの驚くべき行動の裏には、愛する家族を養うための必死の戦略が隠されていました。オオカミの驚異的な適応能力と親子の絆に迫ります。

UCバークレー主導の研究チームが、北極圏外のハイイロオオカミが子育て期に回遊することを初めて観察

ハイイロオオカミの子は、目も見えず、耳も聞こえず、年長者の鋭い嗅覚も持たない、ほぼ無力な状態で生まれます。彼らは通常、生後少なくとも3週間になるまで、安全な巣穴の中に留まります。だからこそ、UCバークレーの生物学者たちは、イエローストーン国立公園近郊のハイイロオオカミが、生まれたばかりの子を連れて、険しい山岳地帯を20キロメートル以上も移動するのを観察して驚いたのです。「オオカミが子を運んでいるカメラトラップの写真を初めて見たとき、思わず笑ってしまいました。だってお尻をくわえられて運ばれているんですから」と、この発見を発表した新しい研究の筆頭著者であるアベリー・ショウラー博士(Avery Shawler, PhD)は語ります。この研究は本日(2025年8月1日)オンラインで学術誌Current Biologyに掲載されました。「じたばたする子供を、お母さんが『はいはい、行くわよ』とばかりに運んでいる様子が目に浮かぶようです。」このオープンアクセスの論文は、「Wolves Use Diverse Tactics to Track Partially Migratory Prey(オオカミは部分的に回遊する獲物を追跡するために多様な戦術を用いる)」と題されています。

ショウラー博士と他の研究者たちは、オオカミがこの危険な旅を行ったのは、彼ら

生まれたばかりの赤ちゃんを抱えて、険しい山道を20km以上も旅する――。人間でも大変なこの旅を、ハイイロオオカミの母親が、まだ目も見えない我が子を口にくわえて決行していることがわかりました。これまでの常識を覆すこの驚くべき行動の裏には、愛する家族を養うための必死の戦略が隠されていました。オオカミの驚異的な適応能力と親子の絆に迫ります。

UCバークレー主導の研究チームが、北極圏外のハイイロオオカミが子育て期に回遊することを初めて観察

ハイイロオオカミの子は、目も見えず、耳も聞こえず、年長者の鋭い嗅覚も持たない、ほぼ無力な状態で生まれます。彼らは通常、生後少なくとも3週間になるまで、安全な巣穴の中に留まります。だからこそ、UCバークレーの生物学者たちは、イエローストーン国立公園近郊のハイイロオオカミが、生まれたばかりの子を連れて、険しい山岳地帯を20キロメートル以上も移動するのを観察して驚いたのです。「オオカミが子を運んでいるカメラトラップの写真を初めて見たとき、思わず笑ってしまいました。だってお尻をくわえられて運ばれているんですから」と、この発見を発表した新しい研究の筆頭著者であるアベリー・ショウラー博士(Avery Shawler, PhD)は語ります。この研究は本日(2025年8月1日)オンラインで学術誌Current Biologyに掲載されました。「じたばたする子供を、お母さんが『はいはい、行くわよ』とばかりに運んでいる様子が目に浮かぶようです。」このオープンアクセスの論文は、「Wolves Use Diverse Tactics to Track Partially Migratory Prey(オオカミは部分的に回遊する獲物を追跡するために多様な戦術を用いる)」と題されています。

ショウラー博士と他の研究者たちは、オオカミがこの危険な旅を行ったのは、彼ら

聴覚の謎を解明!体外で「生きた蝸牛」を観察する画期的な技術が難聴治療に光

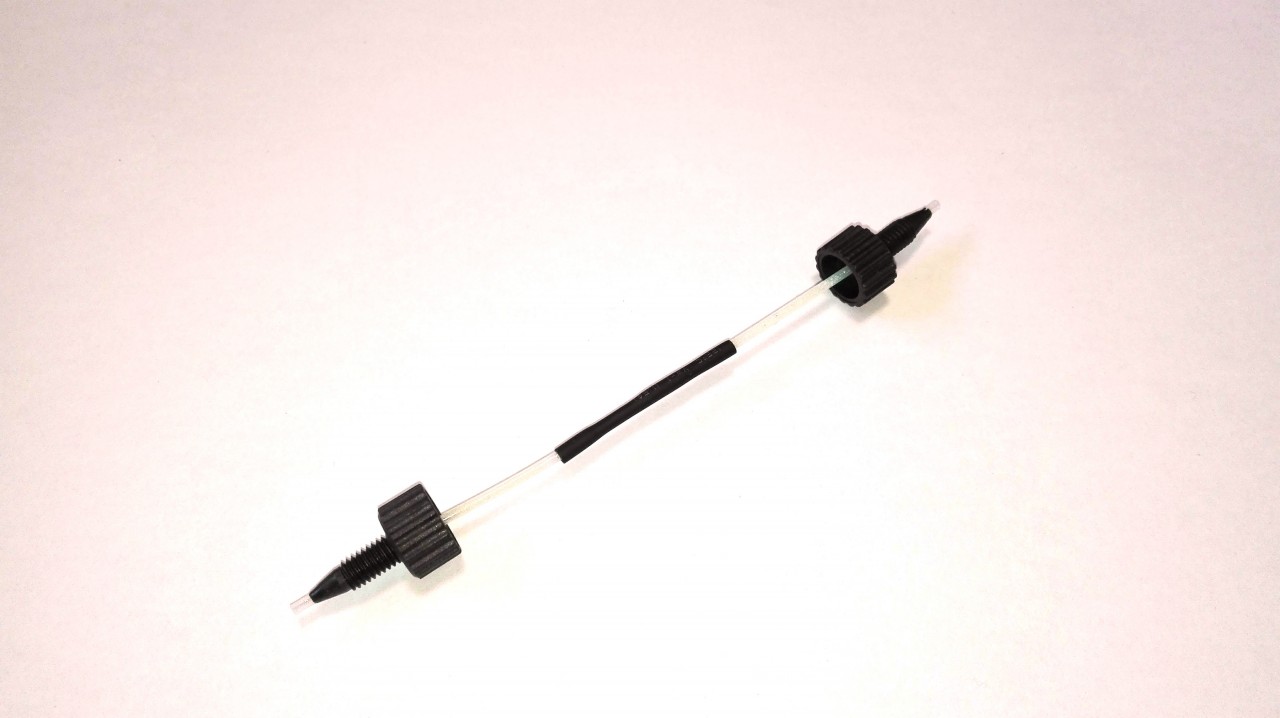

私たちは、なぜささやき声から音楽の繊細な音色まで、驚くほど幅広い音を聞き分けることができるのでしょうか。その驚異的な能力の鍵を握るのが、内耳にあるカタツムリのような形をした「蝸牛(かぎゅう)」という小さな器官です。しかし、この器官は非常にデリケートで体の奥深くにあるため、その働きを生きたまま詳しく調べることは長年の課題でした。この難問に生涯をかけて挑んだ研究者がいます。2025年8月に亡くなられたロックフェラー大学のA・ジェームズ・ハズペス医学博士(A. James Hudspeth, MD)です。博士と彼の感覚神経科学研究室のチームは、その逝去の直前、世界で初めて蝸牛の微小な断片を体外で生かし、機能させたまま維持するという画期的な技術的進歩を成し遂げました。

この新しい装置によって、蝸牛が持つ並外れた聴覚能力(卓越した感度、鋭い周波数チューニング、広範囲の音強度を符号化する能力など)の生体力学(バイオメカニクス)をライブで捉えることが可能になったのです。「私たちは今、これまで不可能だった制御された方法で、聴覚プロセスの最初のステップを観察できるのです」と、共同筆頭著者であり、ハズペス研究室の博士研究員であるフランチェスコ・ジャノーリ博士(Francesco Gianoli, PhD)は語ります。

この革新的な技術は、最近発表された2つの論文(それぞれ『PNAS』誌と『Hearing Research』誌に掲載)で詳述されており、ハズペス博士が50年にわたり取り組んできた聴覚の分子的・神経的メカニズム解明の集大成です。彼の洞察は、難聴を予防または回復させるための新たな道を照らしてきました。2025年7月14日に公開された『PNAS』誌のオープンアクセス論文は、「Amplification Through Local Critical Behavior in th

私たちは、なぜささやき声から音楽の繊細な音色まで、驚くほど幅広い音を聞き分けることができるのでしょうか。その驚異的な能力の鍵を握るのが、内耳にあるカタツムリのような形をした「蝸牛(かぎゅう)」という小さな器官です。しかし、この器官は非常にデリケートで体の奥深くにあるため、その働きを生きたまま詳しく調べることは長年の課題でした。この難問に生涯をかけて挑んだ研究者がいます。2025年8月に亡くなられたロックフェラー大学のA・ジェームズ・ハズペス医学博士(A. James Hudspeth, MD)です。博士と彼の感覚神経科学研究室のチームは、その逝去の直前、世界で初めて蝸牛の微小な断片を体外で生かし、機能させたまま維持するという画期的な技術的進歩を成し遂げました。

この新しい装置によって、蝸牛が持つ並外れた聴覚能力(卓越した感度、鋭い周波数チューニング、広範囲の音強度を符号化する能力など)の生体力学(バイオメカニクス)をライブで捉えることが可能になったのです。「私たちは今、これまで不可能だった制御された方法で、聴覚プロセスの最初のステップを観察できるのです」と、共同筆頭著者であり、ハズペス研究室の博士研究員であるフランチェスコ・ジャノーリ博士(Francesco Gianoli, PhD)は語ります。

この革新的な技術は、最近発表された2つの論文(それぞれ『PNAS』誌と『Hearing Research』誌に掲載)で詳述されており、ハズペス博士が50年にわたり取り組んできた聴覚の分子的・神経的メカニズム解明の集大成です。彼の洞察は、難聴を予防または回復させるための新たな道を照らしてきました。2025年7月14日に公開された『PNAS』誌のオープンアクセス論文は、「Amplification Through Local Critical Behavior in th

光が鍵!ユリの鮮やかな花色を生み出す分子メカニズムを世界で初めて解明

夏の陽射しを浴びて、ひときわ鮮やかに咲き誇るユリの花。なぜ光を浴びると、その花びらは美しいピンクや紫色に染まるのでしょうか?その秘密は、花びらの中で働く、まるで二人一組の「色の演出家」のような遺伝子にありました。中国の研究チームが解き明かした、光と色が織りなすミクロの世界の物語を覗いてみましょう。ユリは、その美しさと商業的魅力から、世界で最も愛されている観賞用花卉の一つです。

その特徴的なピンクや紫の色合いは、植物が環境ストレスから身を守るのにも役立つ植物色素、アントシアニンに由来します。アントシアニンを生産する化学経路は植物全体で保存されていますが、ユリのような単子葉植物において、光によってその活性化を制御する調節システムは、ほとんど解明されていませんでした。MYBやBBXのような転写因子が色素の制御に関与することは知られていますが、光に応答して遺伝子発現を調節する特定の相互作用は不明なままでした。これらの未解決問題のため、光照射下での転写調節に関するより深い調査が急務とされていました。この度、中国の瀋陽農業大学の研究チームが、光がユリの花びらの色をどのように形成するかの解読において、大きな一歩を踏み出しました。2024年7月30日に学術誌Horticulture Researchで発表されたこの研究(DOI: 10.1093/hr/uhae211)は、2つの転写因子—LvBBX24とLvbZIP44—が調節デュオを形成し、アントシアニン生合成に不可欠な遺伝子であるLvMYB5を活性化することを特定しました。彼らの研究は、光照射が鮮やかな花びらの色彩に変換される新しい分子メカニズムを明らかにし、観賞植物の育種や植物分子生物学に貴重な知見を提供します。このオープンアクセスの論文は、「Transcription Factors LvBBX24 and LvbZIP44

夏の陽射しを浴びて、ひときわ鮮やかに咲き誇るユリの花。なぜ光を浴びると、その花びらは美しいピンクや紫色に染まるのでしょうか?その秘密は、花びらの中で働く、まるで二人一組の「色の演出家」のような遺伝子にありました。中国の研究チームが解き明かした、光と色が織りなすミクロの世界の物語を覗いてみましょう。ユリは、その美しさと商業的魅力から、世界で最も愛されている観賞用花卉の一つです。

その特徴的なピンクや紫の色合いは、植物が環境ストレスから身を守るのにも役立つ植物色素、アントシアニンに由来します。アントシアニンを生産する化学経路は植物全体で保存されていますが、ユリのような単子葉植物において、光によってその活性化を制御する調節システムは、ほとんど解明されていませんでした。MYBやBBXのような転写因子が色素の制御に関与することは知られていますが、光に応答して遺伝子発現を調節する特定の相互作用は不明なままでした。これらの未解決問題のため、光照射下での転写調節に関するより深い調査が急務とされていました。この度、中国の瀋陽農業大学の研究チームが、光がユリの花びらの色をどのように形成するかの解読において、大きな一歩を踏み出しました。2024年7月30日に学術誌Horticulture Researchで発表されたこの研究(DOI: 10.1093/hr/uhae211)は、2つの転写因子—LvBBX24とLvbZIP44—が調節デュオを形成し、アントシアニン生合成に不可欠な遺伝子であるLvMYB5を活性化することを特定しました。彼らの研究は、光照射が鮮やかな花びらの色彩に変換される新しい分子メカニズムを明らかにし、観賞植物の育種や植物分子生物学に貴重な知見を提供します。このオープンアクセスの論文は、「Transcription Factors LvBBX24 and LvbZIP44

もう採血は不要?唾液でわかる糖尿病リスク!UBCが発見した画期的な早期診断法

健康診断での採血が、ちょっと苦手だと感じる方は多いのではないでしょうか。もし、あのチクッとする痛みなしで、唾液を出すだけで将来の生活習慣病のリスクがわかるとしたら?カナダの研究チームが、そんな夢のような検査方法の可能性を発見しました。あなたの唾液に隠された、健康の早期警告サインとは一体何なのでしょうか。

UBCの研究が慢性疾患の早期警告サインを検出する非侵襲的な方法を明らかに

血中のインスリン濃度が高い状態、すなわち高インスリン血症を測定することは、メタボリックヘルスを評価する実証済みの方法であり、2型糖尿病、肥満、心臓病を含む将来の健康問題を発症するリスクを示すことができます。この度、ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)オカナガン校の研究チームが、唾液中のインスリン濃度を測定することで、針や研究室での血液検査を必要とせずに同じ検査を行える非侵襲的な方法を発見しました。UBCオカナガン校 健康運動科学部の教授であるジョナサン・リトル博士(Jonathan Little, PhD)は、簡単な唾液検査はそれ以上のことができると述べています。それは、肥満やその他の健康リスクに関連する初期の代謝変化を検出するためにも使用できるのです。

2025年5月16日に学術誌Applied Physiology, Nutrition, and Metabolismで発表されたこの研究には、様々な体格の健康な参加者94名が含まれていました。絶食期間の後、各参加者は標準化された代替食シェイクを飲み、その後、唾液サンプルを提供し、指先穿刺による血糖値検査を受けました。この論文は、「Saliva Insulin Concentration Following Ingestion of a Standardized Mixed Meal Tolerance Test: Influence

健康診断での採血が、ちょっと苦手だと感じる方は多いのではないでしょうか。もし、あのチクッとする痛みなしで、唾液を出すだけで将来の生活習慣病のリスクがわかるとしたら?カナダの研究チームが、そんな夢のような検査方法の可能性を発見しました。あなたの唾液に隠された、健康の早期警告サインとは一体何なのでしょうか。

UBCの研究が慢性疾患の早期警告サインを検出する非侵襲的な方法を明らかに

血中のインスリン濃度が高い状態、すなわち高インスリン血症を測定することは、メタボリックヘルスを評価する実証済みの方法であり、2型糖尿病、肥満、心臓病を含む将来の健康問題を発症するリスクを示すことができます。この度、ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)オカナガン校の研究チームが、唾液中のインスリン濃度を測定することで、針や研究室での血液検査を必要とせずに同じ検査を行える非侵襲的な方法を発見しました。UBCオカナガン校 健康運動科学部の教授であるジョナサン・リトル博士(Jonathan Little, PhD)は、簡単な唾液検査はそれ以上のことができると述べています。それは、肥満やその他の健康リスクに関連する初期の代謝変化を検出するためにも使用できるのです。

2025年5月16日に学術誌Applied Physiology, Nutrition, and Metabolismで発表されたこの研究には、様々な体格の健康な参加者94名が含まれていました。絶食期間の後、各参加者は標準化された代替食シェイクを飲み、その後、唾液サンプルを提供し、指先穿刺による血糖値検査を受けました。この論文は、「Saliva Insulin Concentration Following Ingestion of a Standardized Mixed Meal Tolerance Test: Influence

数十年の眠りから覚める卵子、その驚くべき生命力の秘密

女性の体内で、時には50年近くもの間、静かに出番を待ち続ける「卵子」。その驚くべき忍耐強さと、時を経ても生命を生み出す力を失わない秘密が、最新の研究によって解き明かされようとしています。この発見は、世界中で多くの人々が臨む不妊治療の未来に、新たな光を灯すかもしれません。2025年7月16日に科学誌「The EMBO Journal」に掲載された研究によると、ヒトの卵子は成熟する過程で、細胞内部の老廃物処理システムの活動を意図的に低下させることが明らかになりました。

これは、代謝を低く保ち、細胞へのダメージを最小限に抑えるための、進化の過程で獲得した巧みな設計である可能性が高いと考えられます。この研究論文は、「The Proteostatic Landscape of Healthy Human Oocytes(健康なヒト卵母細胞におけるプロテオスタシス(タンパク質恒常性)の全体像)」と題されています。「この種の研究では過去最大となる、100個以上の新鮮な提供卵子を調べることで、細胞が長年にわたって pristine(汚染されていない pristine)な状態を保つための、驚くほどミニマリストな戦略を発見しました」と、研究のシニア著者兼責任著者であり、バルセロナのゲノム制御センター(CRG)でグループリーダーを務めるエルヴァン・ボケ博士(Elvan Böke, PhD)は語ります。

女性は生まれつき100万から200万個の未成熟な卵子を持っており、その数は閉経期までには数百個にまで減少します。一つ一つの卵子は、妊娠を支えることができるようになるまで、最大で50年間も消耗を避けなければなりません。今回の新しい研究は、卵子がどのようにしてそれを成し遂げているのかを示唆しています。

タンパク質のリサイクルは細胞にとって不可欠な「大掃除」であり、リソソームとプロテアソームが

女性の体内で、時には50年近くもの間、静かに出番を待ち続ける「卵子」。その驚くべき忍耐強さと、時を経ても生命を生み出す力を失わない秘密が、最新の研究によって解き明かされようとしています。この発見は、世界中で多くの人々が臨む不妊治療の未来に、新たな光を灯すかもしれません。2025年7月16日に科学誌「The EMBO Journal」に掲載された研究によると、ヒトの卵子は成熟する過程で、細胞内部の老廃物処理システムの活動を意図的に低下させることが明らかになりました。

これは、代謝を低く保ち、細胞へのダメージを最小限に抑えるための、進化の過程で獲得した巧みな設計である可能性が高いと考えられます。この研究論文は、「The Proteostatic Landscape of Healthy Human Oocytes(健康なヒト卵母細胞におけるプロテオスタシス(タンパク質恒常性)の全体像)」と題されています。「この種の研究では過去最大となる、100個以上の新鮮な提供卵子を調べることで、細胞が長年にわたって pristine(汚染されていない pristine)な状態を保つための、驚くほどミニマリストな戦略を発見しました」と、研究のシニア著者兼責任著者であり、バルセロナのゲノム制御センター(CRG)でグループリーダーを務めるエルヴァン・ボケ博士(Elvan Böke, PhD)は語ります。

女性は生まれつき100万から200万個の未成熟な卵子を持っており、その数は閉経期までには数百個にまで減少します。一つ一つの卵子は、妊娠を支えることができるようになるまで、最大で50年間も消耗を避けなければなりません。今回の新しい研究は、卵子がどのようにしてそれを成し遂げているのかを示唆しています。

タンパク質のリサイクルは細胞にとって不可欠な「大掃除」であり、リソソームとプロテアソームが

腹壁破裂の赤ちゃんに希望を。現地で製造可能な医療機器「SimpleSilo」の挑戦

生まれてすぐに命の危機に瀕する赤ちゃんがいます。お腹の壁が閉じていない状態で生まれ、腸が体の外に出てしまう「腹壁破裂」という病気です。先進国では助かる命も、医療資源の乏しい地域では、高価な器具が手に入らないために失われがちです。この悲しい現実を変えようと、ライス大学のエンジニアと学生、そして小児外科医たちが立ち上がりました。病院にある身近な材料から生まれた、わずか2ドルの「袋」が、小さな命を救う大きな希望になろうとしています。

医療資源が限られた環境では、腹壁破裂—腹壁の穴を通して発育中の腸が体外に露出する先天性疾患—を持って生まれた赤ちゃんは、生命を脅かす困難に直面します。高所得国では、高度な医療機器と新生児ケアのおかげで生存率が90%を超えていますが、資源に制約のある医療現場の乳児は、依然として高い死亡率に直面しています。その一因は、この状態を治療するために必要な救命器具へのアクセスがないことです。ライス大学のグローバルヘルス技術研究所「Rice360」が率いるエンジニアと小児外科医のチームは、その状況を変えるために取り組んでいます。彼らのイノベーションは、「SimpleSilo」として知られる、シンプルで低コスト、かつ現地で製造可能な医療機器です。これは、腹壁破裂の救命治療を現在の数分の一のコストで提供し、現地で入手可能な材料から作られるように設計されています。

「私たちは、手頃な価格でありながら、デザインをできるだけシンプルで機能的に保つことに重点を置きました」と、ライス大学を最近卒業し、2025年8月号のJournal of Pediatric Surgeryに掲載された本研究の筆頭著者であるヴァンシカ・ジョンサ氏(Vanshika Jhonsa)は述べています。現在UTHealth Houstonの医学生であるジョンサ氏は、このプロジェクトで2023年

生まれてすぐに命の危機に瀕する赤ちゃんがいます。お腹の壁が閉じていない状態で生まれ、腸が体の外に出てしまう「腹壁破裂」という病気です。先進国では助かる命も、医療資源の乏しい地域では、高価な器具が手に入らないために失われがちです。この悲しい現実を変えようと、ライス大学のエンジニアと学生、そして小児外科医たちが立ち上がりました。病院にある身近な材料から生まれた、わずか2ドルの「袋」が、小さな命を救う大きな希望になろうとしています。

医療資源が限られた環境では、腹壁破裂—腹壁の穴を通して発育中の腸が体外に露出する先天性疾患—を持って生まれた赤ちゃんは、生命を脅かす困難に直面します。高所得国では、高度な医療機器と新生児ケアのおかげで生存率が90%を超えていますが、資源に制約のある医療現場の乳児は、依然として高い死亡率に直面しています。その一因は、この状態を治療するために必要な救命器具へのアクセスがないことです。ライス大学のグローバルヘルス技術研究所「Rice360」が率いるエンジニアと小児外科医のチームは、その状況を変えるために取り組んでいます。彼らのイノベーションは、「SimpleSilo」として知られる、シンプルで低コスト、かつ現地で製造可能な医療機器です。これは、腹壁破裂の救命治療を現在の数分の一のコストで提供し、現地で入手可能な材料から作られるように設計されています。

「私たちは、手頃な価格でありながら、デザインをできるだけシンプルで機能的に保つことに重点を置きました」と、ライス大学を最近卒業し、2025年8月号のJournal of Pediatric Surgeryに掲載された本研究の筆頭著者であるヴァンシカ・ジョンサ氏(Vanshika Jhonsa)は述べています。現在UTHealth Houstonの医学生であるジョンサ氏は、このプロジェクトで2023年

冬眠動物のスーパーパワーは遺伝子にあった。ゲノム解析が解き明かす健康長寿の鍵

冬眠する動物は、何か月も食べずに過ごしても筋肉は衰えず、春には元気に目覚めます。まるでスーパーパワーのようですが、もしその力が私たち人間のDNAにも眠っているとしたらどうでしょう?ユタ大学の最新研究が、冬眠の謎を遺伝子レベルで解き明かし、アルツハイマー病や糖尿病といった難病治療への全く新しい扉を開こうとしています。私たちの体内に秘められた可能性を探る、驚くべき発見の物語です。

冬眠する動物は、信じられないほどの回復力を持っています。彼らは数ヶ月間、食べ物も水もなしで過ごし、筋肉は萎縮せず、代謝や脳活動が這うように遅くなるにつれて体温は氷点近くまで下がります。冬眠から目覚めると、2型糖尿病、アルツハイマー病、脳卒中で見られるような危険な健康上の変化から回復します。新しい遺伝子研究は、冬眠動物の持つスーパーパワーが私たち自身のDNAにも隠されている可能性を示唆しており、それを解き放つための手がかりを提供しています。これにより、いつの日か神経変性や糖尿病を回復させる可能性のある治療法を開発する道が開かれます。この結果を詳述する2つの研究は、2025年7月31日に学術誌Scienceに、「Conserved Noncoding Cis-Elements Associated with Hibernation Modulate Metabolic and Behavioral Adaptations in Mice(冬眠に関連する保存された非コードシスエレメントがマウスの代謝および行動適応を調節する)」および「Genomic Convergence in Hibernating Mammals Elucidates the Genetics of Metabolic Regulation in the Hypothalamus(冬眠哺乳類におけるゲノム収斂が視床下部における代謝

冬眠する動物は、何か月も食べずに過ごしても筋肉は衰えず、春には元気に目覚めます。まるでスーパーパワーのようですが、もしその力が私たち人間のDNAにも眠っているとしたらどうでしょう?ユタ大学の最新研究が、冬眠の謎を遺伝子レベルで解き明かし、アルツハイマー病や糖尿病といった難病治療への全く新しい扉を開こうとしています。私たちの体内に秘められた可能性を探る、驚くべき発見の物語です。

冬眠する動物は、信じられないほどの回復力を持っています。彼らは数ヶ月間、食べ物も水もなしで過ごし、筋肉は萎縮せず、代謝や脳活動が這うように遅くなるにつれて体温は氷点近くまで下がります。冬眠から目覚めると、2型糖尿病、アルツハイマー病、脳卒中で見られるような危険な健康上の変化から回復します。新しい遺伝子研究は、冬眠動物の持つスーパーパワーが私たち自身のDNAにも隠されている可能性を示唆しており、それを解き放つための手がかりを提供しています。これにより、いつの日か神経変性や糖尿病を回復させる可能性のある治療法を開発する道が開かれます。この結果を詳述する2つの研究は、2025年7月31日に学術誌Scienceに、「Conserved Noncoding Cis-Elements Associated with Hibernation Modulate Metabolic and Behavioral Adaptations in Mice(冬眠に関連する保存された非コードシスエレメントがマウスの代謝および行動適応を調節する)」および「Genomic Convergence in Hibernating Mammals Elucidates the Genetics of Metabolic Regulation in the Hypothalamus(冬眠哺乳類におけるゲノム収斂が視床下部における代謝

糖尿病リスクは生まれつき決まる?膵臓β細胞の「個性」を解明した最新研究

「最近、周りで糖尿病になったという話をよく聞く…」そう感じていませんか?国民病ともいえる糖尿病ですが、そのなりやすさが、実はあなたが生まれる前、お母さんのお腹の中にいた頃の環境や、もっと言えば、あなたの体を作る細胞の「個性」によって左右されているとしたらどうでしょう。最新の研究が、糖尿病リスクの鍵を握る膵臓の細胞の多様性に迫り、将来の予防法や治療法に繋がるかもしれない発見を報告しました。

あなたの知人の中に糖尿病を発症する人が増えているように感じるとしたら、それは間違いではありません。米国糖尿病協会によると、2021年には米国の人口の10%以上にあたる約3840万人が糖尿病を患っており、毎年120万人が新たに診断されています。2型糖尿病(T2D)は、血中のグルコース濃度を調節するホルモンであるインスリンに対する抵抗性を体が発現することで起こります。インスリンはβ細胞と呼ばれる膵臓の細胞から分泌され、T2Dでは、これらの細胞が血糖値を調節しようとインスリン産生を増やしますが、それでも不十分で、最終的にβ細胞は時間とともに疲弊してしまいます。この重要性から、機能的なβ細胞量、つまりβ細胞の総数とその機能が、個人の糖尿病リスクを決定します。

β細胞は一個人でさえ均一ではなく、それぞれが独自の分泌機能、生存能力、分裂能力を持つ異なる「サブタイプ」で構成されています。言い換えれば、各β細胞サブタイプは異なるレベルの「適応度(フィットネス)」を持ち、それは高いほど良いということになります。糖尿病が発症すると、一部のβ細胞サブタイプの比率が変化します。しかし、重要な疑問が残されていました。それは、異なるβ細胞サブタイプの比率と適応度は糖尿病によって変化するのか、それともその変化が病気の原因なのか、という点です。

この問いに答えるべく立ち上がったのが、ヴァンダービルト大学の教

「最近、周りで糖尿病になったという話をよく聞く…」そう感じていませんか?国民病ともいえる糖尿病ですが、そのなりやすさが、実はあなたが生まれる前、お母さんのお腹の中にいた頃の環境や、もっと言えば、あなたの体を作る細胞の「個性」によって左右されているとしたらどうでしょう。最新の研究が、糖尿病リスクの鍵を握る膵臓の細胞の多様性に迫り、将来の予防法や治療法に繋がるかもしれない発見を報告しました。

あなたの知人の中に糖尿病を発症する人が増えているように感じるとしたら、それは間違いではありません。米国糖尿病協会によると、2021年には米国の人口の10%以上にあたる約3840万人が糖尿病を患っており、毎年120万人が新たに診断されています。2型糖尿病(T2D)は、血中のグルコース濃度を調節するホルモンであるインスリンに対する抵抗性を体が発現することで起こります。インスリンはβ細胞と呼ばれる膵臓の細胞から分泌され、T2Dでは、これらの細胞が血糖値を調節しようとインスリン産生を増やしますが、それでも不十分で、最終的にβ細胞は時間とともに疲弊してしまいます。この重要性から、機能的なβ細胞量、つまりβ細胞の総数とその機能が、個人の糖尿病リスクを決定します。

β細胞は一個人でさえ均一ではなく、それぞれが独自の分泌機能、生存能力、分裂能力を持つ異なる「サブタイプ」で構成されています。言い換えれば、各β細胞サブタイプは異なるレベルの「適応度(フィットネス)」を持ち、それは高いほど良いということになります。糖尿病が発症すると、一部のβ細胞サブタイプの比率が変化します。しかし、重要な疑問が残されていました。それは、異なるβ細胞サブタイプの比率と適応度は糖尿病によって変化するのか、それともその変化が病気の原因なのか、という点です。

この問いに答えるべく立ち上がったのが、ヴァンダービルト大学の教

結核から次なるパンデミックまで。科学者たちのチームワークが未来の医療を創る

パンデミックが世界を襲った時、科学者たちはどう立ち向かったのか?その答えの一つが、専門分野の垣根を越えた「協力」です。ロックフェラー大学では、ノーベル賞受賞者が率いる新しい研究所が触媒となり、異分野の研究者たちを結びつけています。化学と遺伝学、物理学と生物学。それぞれの才能が出会う時、感染症との戦いに新たな突破口が開かれます。

今年5月、ロックフェラー大学のキャスパリー講堂のステージに数十人の感染症研究者が登壇した際、彼らが語ったのは、ヒトの免疫応答、ウイルスの生存戦略、あるいは薬剤耐性結核との戦いにおける最近の飛躍的進歩を駆け足で紹介するだけではありませんでした。スタブロス・ニアルコス財団グローバル感染症研究所(SNFiRU: Stavros Niarchos Foundation Institute for Global Infectious Disease Research)の第3回年次シンポジウムで行われたこれらの発表は、卓越した基礎科学のショーケースであると同時に、一つの「招待状」でもあったのです。

「コラボレーションは生物医学研究の鍵であり、このシンポジウムはそれを育むために企画されています」と、ノーベル賞受賞者であり、同研究所の所長でもあるチャールズ・M・ライス氏(Charles M. Rice)は言います。「感染症という広範かつ緊急の課題に取り組むには、あらゆる専門知識を結集する必要があります。」

SNFiRUの中核的な使命は、新たな病原体や持続的な世界的脅威に対する新しい治療法の開発を加速させることです。スタブロス・ニアルコス財団からの革新的な助成金により2023年に設立されたこの研究所は、ロックフェラー大学の研究室のほぼ半数が感染症研究に舵を切ったCOVID-19パンデミック時に生まれた勢いを基盤としています。

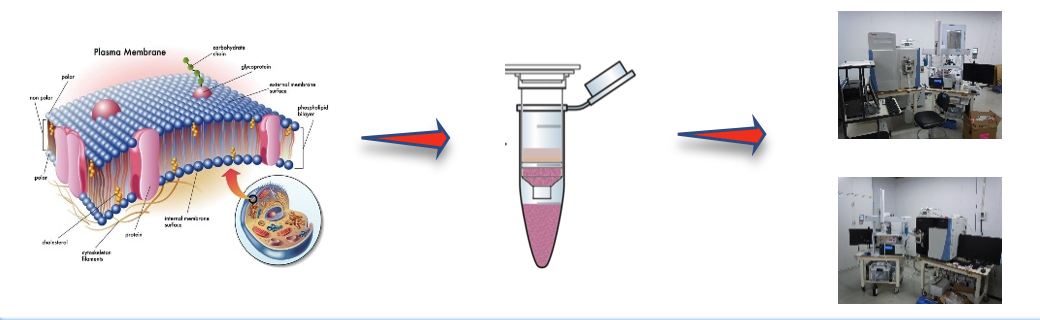

ケミカルプロテオミクスを用

パンデミックが世界を襲った時、科学者たちはどう立ち向かったのか?その答えの一つが、専門分野の垣根を越えた「協力」です。ロックフェラー大学では、ノーベル賞受賞者が率いる新しい研究所が触媒となり、異分野の研究者たちを結びつけています。化学と遺伝学、物理学と生物学。それぞれの才能が出会う時、感染症との戦いに新たな突破口が開かれます。

今年5月、ロックフェラー大学のキャスパリー講堂のステージに数十人の感染症研究者が登壇した際、彼らが語ったのは、ヒトの免疫応答、ウイルスの生存戦略、あるいは薬剤耐性結核との戦いにおける最近の飛躍的進歩を駆け足で紹介するだけではありませんでした。スタブロス・ニアルコス財団グローバル感染症研究所(SNFiRU: Stavros Niarchos Foundation Institute for Global Infectious Disease Research)の第3回年次シンポジウムで行われたこれらの発表は、卓越した基礎科学のショーケースであると同時に、一つの「招待状」でもあったのです。

「コラボレーションは生物医学研究の鍵であり、このシンポジウムはそれを育むために企画されています」と、ノーベル賞受賞者であり、同研究所の所長でもあるチャールズ・M・ライス氏(Charles M. Rice)は言います。「感染症という広範かつ緊急の課題に取り組むには、あらゆる専門知識を結集する必要があります。」

SNFiRUの中核的な使命は、新たな病原体や持続的な世界的脅威に対する新しい治療法の開発を加速させることです。スタブロス・ニアルコス財団からの革新的な助成金により2023年に設立されたこの研究所は、ロックフェラー大学の研究室のほぼ半数が感染症研究に舵を切ったCOVID-19パンデミック時に生まれた勢いを基盤としています。

ケミカルプロテオミクスを用

生命のON/OFFスイッチ!形を変える「RNAスイッチ」を数百種類発見

遺伝子の情報をコピーして運ぶメッセンジャー。RNAの役割はそれだけだと思っていませんか?実は、RNAはまるで電気のスイッチのように自身の形をカチッと切り替え、生命活動を巧みにON/OFFする「変身能力」を持っていたのです。最新の研究が、この驚くべきRNAスイッチの存在を数百も発見し、新しい治療法への扉を開こうとしています。

RNA分子は、タンパク質をコードする情報を運ぶだけでなく、複雑な二次および三次構造をとることができます。特筆すべきは、同じ一つのRNA分子がONとOFFの構造を切り替えることで、リボソームがRNAに結合してタンパク質へと翻訳する能力を調節できる点です。フローニンゲン大学の分子生物学者であるダニー・インカルナート氏(Danny Incarnato)と、筆頭著者である博士研究員のイワナ・ボロフスカ博士(Dr. Ivana Borovska, PhD)が主導した新しい研究は、大腸菌とヒト細胞において、このような調節機能を持つRNAスイッチを数百種類も特定しました。この研究成果は、2025年7月25日付の「Nature Biotechnology」誌に掲載されました。論文のタイトルは「Identification of Conserved RNA Regulatory Switches in Living Cells Using RNA Secondary Structure Ensemble Mapping and Covariation Analysis(RNA二次構造アンサンブルマッピングと共変動解析を用いた生細胞における保存されたRNA制御スイッチの同定)」です。

数年前、インカルナート氏は生きた細胞内でRNA分子がとる代替的な形状をマッピングする手法を開発しました。この手法を用いて、彼は2つの異なる構造間で形を変えることができるRNAの領域を特

遺伝子の情報をコピーして運ぶメッセンジャー。RNAの役割はそれだけだと思っていませんか?実は、RNAはまるで電気のスイッチのように自身の形をカチッと切り替え、生命活動を巧みにON/OFFする「変身能力」を持っていたのです。最新の研究が、この驚くべきRNAスイッチの存在を数百も発見し、新しい治療法への扉を開こうとしています。

RNA分子は、タンパク質をコードする情報を運ぶだけでなく、複雑な二次および三次構造をとることができます。特筆すべきは、同じ一つのRNA分子がONとOFFの構造を切り替えることで、リボソームがRNAに結合してタンパク質へと翻訳する能力を調節できる点です。フローニンゲン大学の分子生物学者であるダニー・インカルナート氏(Danny Incarnato)と、筆頭著者である博士研究員のイワナ・ボロフスカ博士(Dr. Ivana Borovska, PhD)が主導した新しい研究は、大腸菌とヒト細胞において、このような調節機能を持つRNAスイッチを数百種類も特定しました。この研究成果は、2025年7月25日付の「Nature Biotechnology」誌に掲載されました。論文のタイトルは「Identification of Conserved RNA Regulatory Switches in Living Cells Using RNA Secondary Structure Ensemble Mapping and Covariation Analysis(RNA二次構造アンサンブルマッピングと共変動解析を用いた生細胞における保存されたRNA制御スイッチの同定)」です。

数年前、インカルナート氏は生きた細胞内でRNA分子がとる代替的な形状をマッピングする手法を開発しました。この手法を用いて、彼は2つの異なる構造間で形を変えることができるRNAの領域を特

太古のコオロギの鳴き声を再現!計算モデリングが解き明かす「音の化石」

夏の夜、どこからともなく聞こえてくるコオロギの涼しげな鳴き声。私たちにとって馴染み深いこの音色が、実は何百万年も前の地球の音を解き明かす鍵になるかもしれません。もし、博物館に眠る古い標本から、まるで生きているかのようにその鳴き声を再現できるとしたら、驚きませんか?カナダの研究チームが、まさにそんな夢のような技術を開発しました。最新のコンピューター技術と昆虫の翅(はね)の秘密に迫る、興味深い研究の世界を覗いてみましょう。

ウェスタン大学の研究者たちが、保存されているコオロギの翅の物理的な形状に基づき、その鳴き声を再構築する革新的な方法を開発しました。この研究は、保存標本からの測定値と計算モデリングを駆使したものです。この新しい最良規範は、2025年7月30日に学術誌Royal Society Open Scienceで発表されました。研究を主導したのは、ウェスタン大学生物学教授であり、無脊椎動物の神経生物学におけるカナダリサーチチェアを務めるナターシャ・マハトレ博士(Natasha Mhatre)と、彼女の研究室に所属していた3人の元学部生です。彼女の研究室では、昆虫やクモのコミュニケーションにおける生物物理学を調査しています。このオープンアクセスの論文は、「Reliable Reconstruction of Cricket Song from Biophysical Models and Preserved Specimens(生物物理モデルと保存標本からのコオロギの歌の信頼性の高い再構築)」と題されています。

今回の新しい研究で、マハトレ博士とその共同研究者たちは、これまでの試みよりもコオロギの実際の物理的特徴に忠実な、新しいコンピューターモデリング手法を詳述しています。この新モデルは、モデルの基になっていない新しい翅であっても、その正確な振動パターンを予測する

夏の夜、どこからともなく聞こえてくるコオロギの涼しげな鳴き声。私たちにとって馴染み深いこの音色が、実は何百万年も前の地球の音を解き明かす鍵になるかもしれません。もし、博物館に眠る古い標本から、まるで生きているかのようにその鳴き声を再現できるとしたら、驚きませんか?カナダの研究チームが、まさにそんな夢のような技術を開発しました。最新のコンピューター技術と昆虫の翅(はね)の秘密に迫る、興味深い研究の世界を覗いてみましょう。

ウェスタン大学の研究者たちが、保存されているコオロギの翅の物理的な形状に基づき、その鳴き声を再構築する革新的な方法を開発しました。この研究は、保存標本からの測定値と計算モデリングを駆使したものです。この新しい最良規範は、2025年7月30日に学術誌Royal Society Open Scienceで発表されました。研究を主導したのは、ウェスタン大学生物学教授であり、無脊椎動物の神経生物学におけるカナダリサーチチェアを務めるナターシャ・マハトレ博士(Natasha Mhatre)と、彼女の研究室に所属していた3人の元学部生です。彼女の研究室では、昆虫やクモのコミュニケーションにおける生物物理学を調査しています。このオープンアクセスの論文は、「Reliable Reconstruction of Cricket Song from Biophysical Models and Preserved Specimens(生物物理モデルと保存標本からのコオロギの歌の信頼性の高い再構築)」と題されています。

今回の新しい研究で、マハトレ博士とその共同研究者たちは、これまでの試みよりもコオロギの実際の物理的特徴に忠実な、新しいコンピューターモデリング手法を詳述しています。この新モデルは、モデルの基になっていない新しい翅であっても、その正確な振動パターンを予測する

データサイエンスが暴く子宮内膜症と600以上の病気のつながり

10人に1人の女性が苦しむと言われる子宮内膜症。その激しい痛みや不妊の原因は、長年謎に包まれてきました。しかし、最新のデータサイエンスが、この病気の全体像を大きく変えようとしています。カリフォルニア大学の研究者たちが、数百万人の医療記録を解析した結果、子宮内膜症が、がんや片頭痛といった、これまであまり関係がないと思われていた多くの病気と関連していることが明らかになったのです。あなたのその不調、もしかしたら子宮内膜症と意外な病気が関係しているかもしれません。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の科学者たちは、女性の10%が罹患しているにもかかわらず、診断されずに見過ごされることが多い痛みを伴う慢性疾患である子宮内膜症が、がん、クローン病、片頭痛といった疾患としばしば併発することを発見しました。この研究は、子宮内膜症の診断方法、そして最終的には治療方法を改善する可能性を秘めています。そして、有病率の高さに反して謎に包まれているこの疾患について、これまでで最も鮮明な全体像を描き出しています。2025年7月31日に学術誌Cell Reports Medicineに掲載されたこの研究は、UCSFで開発された計算手法を用いて、カリフォルニア大学の6つの医療センターで収集された匿名化された患者記録を分析したものです。このオープンアクセスの論文は、「Comorbidity Analysis and Clustering of Endometriosis Patients Using Electronic Health Records(電子カルテを用いた子宮内膜症患者の併存疾患分析とクラスタリング)」と題されています。「私たちは今、子宮内膜症に苦しむ膨大な数の人々のために変化をもたらすためのツールとデータの両方を手にしています」と、UCSFベイカー計算健康科学研究所の暫

10人に1人の女性が苦しむと言われる子宮内膜症。その激しい痛みや不妊の原因は、長年謎に包まれてきました。しかし、最新のデータサイエンスが、この病気の全体像を大きく変えようとしています。カリフォルニア大学の研究者たちが、数百万人の医療記録を解析した結果、子宮内膜症が、がんや片頭痛といった、これまであまり関係がないと思われていた多くの病気と関連していることが明らかになったのです。あなたのその不調、もしかしたら子宮内膜症と意外な病気が関係しているかもしれません。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の科学者たちは、女性の10%が罹患しているにもかかわらず、診断されずに見過ごされることが多い痛みを伴う慢性疾患である子宮内膜症が、がん、クローン病、片頭痛といった疾患としばしば併発することを発見しました。この研究は、子宮内膜症の診断方法、そして最終的には治療方法を改善する可能性を秘めています。そして、有病率の高さに反して謎に包まれているこの疾患について、これまでで最も鮮明な全体像を描き出しています。2025年7月31日に学術誌Cell Reports Medicineに掲載されたこの研究は、UCSFで開発された計算手法を用いて、カリフォルニア大学の6つの医療センターで収集された匿名化された患者記録を分析したものです。このオープンアクセスの論文は、「Comorbidity Analysis and Clustering of Endometriosis Patients Using Electronic Health Records(電子カルテを用いた子宮内膜症患者の併存疾患分析とクラスタリング)」と題されています。「私たちは今、子宮内膜症に苦しむ膨大な数の人々のために変化をもたらすためのツールとデータの両方を手にしています」と、UCSFベイカー計算健康科学研究所の暫

未来の薬剤耐性菌を予測せよ!土壌ゲノムから「長く効く抗生物質」を設計する新戦略

効くはずの薬が効かない―。薬剤耐性菌の脅威は、静かに、しかし確実に私たちの未来を蝕んでいます。毎年500万人が命を落とすこの戦いで、人類は後手に回りがちでした。しかし、もし未来に出現する「敵」を先読みし、それを無力化する武器をあらかじめ開発できるとしたら?最新の研究が、土の中に眠る膨大な遺伝子情報から未来の脅威を予測し、より長く効き続ける抗生物質を設計する画期的な方法を提案しています。

多剤耐性菌により、毎年500万人が死亡しており、科学者が治療法を開発するよりも速いペースで新たな耐性菌が出現しています。今回、研究者たちは、臨床現場で出現する前に環境中にすでに存在する薬剤耐性遺伝子を特定し、その情報を耐性を回避する抗生物質の設計に直接結びつけるプラットフォームを開発しました。2025年5月19日に米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載されたこの発見は、いわゆる「レジストーム(薬剤耐性遺伝子の総体)」のメタゲノム調査を早期警戒システムとして利用し、将来問題となる可能性のある耐性について科学者に警告するものです。この情報をもとに、開発中の抗生物質を積極的に最適化し、微生物という敵に対してより強靭なものにすることができます。このPNAS論文のタイトルは「Environmental Resistome–Guided Development of Resistance-Tolerant Antibiotics(環境レジストームに導かれた耐性克服型抗生物質の開発)」です。

「私たちは、将来問題となりそうな耐性の種類を予測しているのです」と、ロックフェラー大学のショーン・F・ブレイディ氏(Sean F. Brady)の研究室に所属する筆頭著者のジェームズ・ピーク氏(James Peek)は言います。「私たちのプラットフォームが、抗生物質の臨床的寿命を延ばす一助となることを願

効くはずの薬が効かない―。薬剤耐性菌の脅威は、静かに、しかし確実に私たちの未来を蝕んでいます。毎年500万人が命を落とすこの戦いで、人類は後手に回りがちでした。しかし、もし未来に出現する「敵」を先読みし、それを無力化する武器をあらかじめ開発できるとしたら?最新の研究が、土の中に眠る膨大な遺伝子情報から未来の脅威を予測し、より長く効き続ける抗生物質を設計する画期的な方法を提案しています。

多剤耐性菌により、毎年500万人が死亡しており、科学者が治療法を開発するよりも速いペースで新たな耐性菌が出現しています。今回、研究者たちは、臨床現場で出現する前に環境中にすでに存在する薬剤耐性遺伝子を特定し、その情報を耐性を回避する抗生物質の設計に直接結びつけるプラットフォームを開発しました。2025年5月19日に米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載されたこの発見は、いわゆる「レジストーム(薬剤耐性遺伝子の総体)」のメタゲノム調査を早期警戒システムとして利用し、将来問題となる可能性のある耐性について科学者に警告するものです。この情報をもとに、開発中の抗生物質を積極的に最適化し、微生物という敵に対してより強靭なものにすることができます。このPNAS論文のタイトルは「Environmental Resistome–Guided Development of Resistance-Tolerant Antibiotics(環境レジストームに導かれた耐性克服型抗生物質の開発)」です。

「私たちは、将来問題となりそうな耐性の種類を予測しているのです」と、ロックフェラー大学のショーン・F・ブレイディ氏(Sean F. Brady)の研究室に所属する筆頭著者のジェームズ・ピーク氏(James Peek)は言います。「私たちのプラットフォームが、抗生物質の臨床的寿命を延ばす一助となることを願

メタボの病態ネットワークを解明!マイクロRNAが操る「AGE/RAGE経路」の謎

肥満、高血圧、糖尿病...。多くの現代人を悩ませるメタボリックシンドローム。これらの病気が体内でどのように連鎖していくのか、その鍵を握る「AGE/RAGE経路」という重要な仕組みがあります。そして今回、この仕組みの暴走をコントロールする極小の分子「マイクロRNA」の役割を、全く新しい手法で解き明かした画期的な研究が発表されました。複雑な病気のネットワークを理解し、新たな治療法を切り拓くヒントがここにあります。

腹部肥満、高血圧、脂質異常症、インスリン抵抗性を特徴とするメタボリックシンドロームは、その有病率が世界的に増加しており、深刻な健康危機となっています。2型糖尿病、非アルコール性脂肪性肝疾患、アテローム性動脈硬化、多嚢胞性卵巣症候群(といったMetSの併存疾患は、根底にある分子的経路を共有しています。その中でも、終末糖化産物受容体とそのリガンド(終末糖化産物(AGEs)、HMGB1、S100タンパク質)から成るAGE/RAGE経路は、MetSにおける炎症、酸化ストレス、組織損傷の主要な駆動因子です。この経路を標的とすることは有望な治療戦略ですが、その調節不全におけるマイクロRNAの役割は十分に理解されていませんでした。

2025年6月30日に学術誌「Gene Expression」に掲載されたこの総説論文は、MetSにおけるAGE/RAGE経路のmiRNAを介した調節不全を体系的にマッピングしたものです。この研究では、従来の文献レビューの限界を克服するため、新しい二重手法アプローチが採用されました。論文のタイトルは「miRNA Dysregulation of AGE/RAGE Pathway in Metabolic Syndrome: A Novel Analysis Strategy Utilizing miRNA-profiling Data(メタボリッ

肥満、高血圧、糖尿病...。多くの現代人を悩ませるメタボリックシンドローム。これらの病気が体内でどのように連鎖していくのか、その鍵を握る「AGE/RAGE経路」という重要な仕組みがあります。そして今回、この仕組みの暴走をコントロールする極小の分子「マイクロRNA」の役割を、全く新しい手法で解き明かした画期的な研究が発表されました。複雑な病気のネットワークを理解し、新たな治療法を切り拓くヒントがここにあります。

腹部肥満、高血圧、脂質異常症、インスリン抵抗性を特徴とするメタボリックシンドロームは、その有病率が世界的に増加しており、深刻な健康危機となっています。2型糖尿病、非アルコール性脂肪性肝疾患、アテローム性動脈硬化、多嚢胞性卵巣症候群(といったMetSの併存疾患は、根底にある分子的経路を共有しています。その中でも、終末糖化産物受容体とそのリガンド(終末糖化産物(AGEs)、HMGB1、S100タンパク質)から成るAGE/RAGE経路は、MetSにおける炎症、酸化ストレス、組織損傷の主要な駆動因子です。この経路を標的とすることは有望な治療戦略ですが、その調節不全におけるマイクロRNAの役割は十分に理解されていませんでした。

2025年6月30日に学術誌「Gene Expression」に掲載されたこの総説論文は、MetSにおけるAGE/RAGE経路のmiRNAを介した調節不全を体系的にマッピングしたものです。この研究では、従来の文献レビューの限界を克服するため、新しい二重手法アプローチが採用されました。論文のタイトルは「miRNA Dysregulation of AGE/RAGE Pathway in Metabolic Syndrome: A Novel Analysis Strategy Utilizing miRNA-profiling Data(メタボリッ

あなたの「体内年齢」を予測!RNAで老化を測る新指標『TraMA』登場

上の年齢と、体の本当の「生物学的年齢」が違うことはご存知ですか?もし、血液中の遺伝子の働きから、あなたの将来の健康リスクや死亡率まで予測できるとしたらどうでしょう。最新の研究が、そんな未来を可能にするかもしれない新しい「老化のものさし」を開発しました。「TraMAは、健康と老化の根底にある生物学的プロセスを理解することに関心のある研究者や、健康と老化に関する社会的、心理的、疫学的、人口統計学的な研究にとって、特に価値が高いと考えられます。」

2025年6月13日、学術誌「Aging (Aging-US)」の第17巻第6号に、「Development of a Novel Transcriptomic Measure of Aging: Transcriptomic Mortality-Risk Age (TraMA)(老化の新たなトランスクリプトーム尺度の開発:トランスクリプトーム死亡リスク年齢)」と題された新しいオープンアクセス論文が掲載されました。南カリフォルニア大学のエリック・T・クロパック氏(Eric T. Klopack)が主導したこの研究で、研究者たちは健康リスクと死亡率を予測する、リボ核酸に基づく新しい老化の尺度を作成しました。トランスクリプトーム死亡リスク年齢と名付けられたこの尺度は、遺伝子発現データを用いて個人の生物学的年齢を推定します。この発見は、特に高齢者の老化を追跡し、健康リスクを理解するための、新しく、より正確な方法を提供するものです。

老化は、体内の複数のシステムに影響を与え、病気や死亡のリスクを高める複雑な生物学的プロセスです。科学者たちは長年、生物学的年齢を測定する信頼性の高い方法を探求してきました。DNAメチル化や血液バイオマーカーが一般的に使用されていますが、この研究では遺伝子の活動を反映する分子であるRNAに焦点を当

上の年齢と、体の本当の「生物学的年齢」が違うことはご存知ですか?もし、血液中の遺伝子の働きから、あなたの将来の健康リスクや死亡率まで予測できるとしたらどうでしょう。最新の研究が、そんな未来を可能にするかもしれない新しい「老化のものさし」を開発しました。「TraMAは、健康と老化の根底にある生物学的プロセスを理解することに関心のある研究者や、健康と老化に関する社会的、心理的、疫学的、人口統計学的な研究にとって、特に価値が高いと考えられます。」

2025年6月13日、学術誌「Aging (Aging-US)」の第17巻第6号に、「Development of a Novel Transcriptomic Measure of Aging: Transcriptomic Mortality-Risk Age (TraMA)(老化の新たなトランスクリプトーム尺度の開発:トランスクリプトーム死亡リスク年齢)」と題された新しいオープンアクセス論文が掲載されました。南カリフォルニア大学のエリック・T・クロパック氏(Eric T. Klopack)が主導したこの研究で、研究者たちは健康リスクと死亡率を予測する、リボ核酸に基づく新しい老化の尺度を作成しました。トランスクリプトーム死亡リスク年齢と名付けられたこの尺度は、遺伝子発現データを用いて個人の生物学的年齢を推定します。この発見は、特に高齢者の老化を追跡し、健康リスクを理解するための、新しく、より正確な方法を提供するものです。

老化は、体内の複数のシステムに影響を与え、病気や死亡のリスクを高める複雑な生物学的プロセスです。科学者たちは長年、生物学的年齢を測定する信頼性の高い方法を探求してきました。DNAメチル化や血液バイオマーカーが一般的に使用されていますが、この研究では遺伝子の活動を反映する分子であるRNAに焦点を当

伝統生薬ベニバナの力!サフラワー黄色素が心臓病を多角的に治療するメカニズム

古くから染料や生薬として親しまれてきた「ベニバナ」。その鮮やかな黄色い色素に、現代人の命を脅かす心臓病を治療する驚くべき力が秘められていることが、最新の研究で明らかになりつつあります。伝統医学の知恵が、科学の力でどのように解き明かされ、未来の医療を切り拓くのか。その最前線に迫ります。アテローム性動脈硬化による心筋虚血を特徴とする冠状動脈性心疾患は、中国において依然として主要な死亡原因です。ベニバナ(学名: Carthamus tinctorius L.)の主要な生理活性成分であるサフラワー黄色素(SYPs: Safflower yellow pigments)は、主にキノカルコンC-グリコシドから構成され、ヒドロキシサフロル黄色素A(HSYA: hydroxysafflor yellow A)とアンヒドロサフロル黄色素B(AHSYB: anhydrosafflor yellow B)を主成分としています。

2025年6月に学術誌「Future Integrative Medicine」に掲載されたこの総説論文は、CHD管理におけるSYPsの作用機序、治療応用、そして将来の方向性に関するエビデンスを統合したものです。

化学組成と体内動態

SYPsは、HSYAやAHSYBを含む20以上の同定された化合物で構成されており、これらが心血管保護作用、抗炎症作用、抗酸化作用をもたらします。薬物動態学的研究によると、消化管での加水分解、低い膜透過性、肝臓での初回通過効果のため、経口での生物学的利用能は非常に低い(HSYA: 1.2%; AHSYB: 0.3%)ことが明らかになっています。HSYAは各臓器に広く分布し(腎臓 > 肝臓 > 肺 > 心臓)、代謝されて糞便(経口投与時)または尿(静脈内投与時)を介して排泄されます。

CHD治療におけるサ

古くから染料や生薬として親しまれてきた「ベニバナ」。その鮮やかな黄色い色素に、現代人の命を脅かす心臓病を治療する驚くべき力が秘められていることが、最新の研究で明らかになりつつあります。伝統医学の知恵が、科学の力でどのように解き明かされ、未来の医療を切り拓くのか。その最前線に迫ります。アテローム性動脈硬化による心筋虚血を特徴とする冠状動脈性心疾患は、中国において依然として主要な死亡原因です。ベニバナ(学名: Carthamus tinctorius L.)の主要な生理活性成分であるサフラワー黄色素(SYPs: Safflower yellow pigments)は、主にキノカルコンC-グリコシドから構成され、ヒドロキシサフロル黄色素A(HSYA: hydroxysafflor yellow A)とアンヒドロサフロル黄色素B(AHSYB: anhydrosafflor yellow B)を主成分としています。

2025年6月に学術誌「Future Integrative Medicine」に掲載されたこの総説論文は、CHD管理におけるSYPsの作用機序、治療応用、そして将来の方向性に関するエビデンスを統合したものです。

化学組成と体内動態

SYPsは、HSYAやAHSYBを含む20以上の同定された化合物で構成されており、これらが心血管保護作用、抗炎症作用、抗酸化作用をもたらします。薬物動態学的研究によると、消化管での加水分解、低い膜透過性、肝臓での初回通過効果のため、経口での生物学的利用能は非常に低い(HSYA: 1.2%; AHSYB: 0.3%)ことが明らかになっています。HSYAは各臓器に広く分布し(腎臓 > 肝臓 > 肺 > 心臓)、代謝されて糞便(経口投与時)または尿(静脈内投与時)を介して排泄されます。

CHD治療におけるサ

アルツハイマー病の新発見。脳細胞間の「メッセージ」不足が原因の可能性

私たちの脳内では、細胞同士が絶えず「会話」を交わすことで、その健康が保たれています。そのコミュニケーションに使われるのが、「エクソソーム」と呼ばれる、目には見えないほど小さなメッセージカプセルです。もし、この重要な情報のやり取りが滞ってしまったら、脳では一体何が起こるのでしょうか。この度、デンマークとドイツの研究チームが、まさにこの細胞間のコミュニケーション不全がアルツハイマー病の発症に深く関わっている可能性を突き止めました。認知症患者に見られる特定の遺伝子変異が、この「エクソソーム」の生産に深刻な欠陥を引き起こしていたのです。この画期的な発見は、アルツハイマー病の謎を解き明かし、全く新しい治療法開発への扉を開くかもしれません。

デンマークのオーフス大学とドイツのマックス・デルブリュック分子医学センターの共同研究者たちは、認知症患者に見られる遺伝子変異に関連して、細胞における「エクソソーム」の生産に欠陥があることを特定しました。

それらは極小の粒子ですが、人間にとっては巨大な意味を持つ可能性があります。オーフス大学とマックス・デルブリュック分子医学センターの研究者たちは、認知症患者に見られる遺伝子変異に関連して、細胞における「エクソソーム」の生産に欠陥があることを特定しました。これは、アルツハイマー病の発症、そしておそらくは治療法についての理解を深めることにつながる可能性があります。

エクソソームは microscopic(微細)の典型です。米粒の先端だけで数百万個に相当するほど小さいのです。にもかかわらず、オーフス大学生物医学部の新しい研究は、それらがアルツハイマー病の発症に重要な役割を果たしている可能性を示しています。助教のクリスチャン・ユール-マドセン氏(Kristian Juul-Madsen)は、科学誌Alzheimer’s & Dementi

私たちの脳内では、細胞同士が絶えず「会話」を交わすことで、その健康が保たれています。そのコミュニケーションに使われるのが、「エクソソーム」と呼ばれる、目には見えないほど小さなメッセージカプセルです。もし、この重要な情報のやり取りが滞ってしまったら、脳では一体何が起こるのでしょうか。この度、デンマークとドイツの研究チームが、まさにこの細胞間のコミュニケーション不全がアルツハイマー病の発症に深く関わっている可能性を突き止めました。認知症患者に見られる特定の遺伝子変異が、この「エクソソーム」の生産に深刻な欠陥を引き起こしていたのです。この画期的な発見は、アルツハイマー病の謎を解き明かし、全く新しい治療法開発への扉を開くかもしれません。

デンマークのオーフス大学とドイツのマックス・デルブリュック分子医学センターの共同研究者たちは、認知症患者に見られる遺伝子変異に関連して、細胞における「エクソソーム」の生産に欠陥があることを特定しました。

それらは極小の粒子ですが、人間にとっては巨大な意味を持つ可能性があります。オーフス大学とマックス・デルブリュック分子医学センターの研究者たちは、認知症患者に見られる遺伝子変異に関連して、細胞における「エクソソーム」の生産に欠陥があることを特定しました。これは、アルツハイマー病の発症、そしておそらくは治療法についての理解を深めることにつながる可能性があります。

エクソソームは microscopic(微細)の典型です。米粒の先端だけで数百万個に相当するほど小さいのです。にもかかわらず、オーフス大学生物医学部の新しい研究は、それらがアルツハイマー病の発症に重要な役割を果たしている可能性を示しています。助教のクリスチャン・ユール-マドセン氏(Kristian Juul-Madsen)は、科学誌Alzheimer’s & Dementi

あなたの糖尿病薬は大丈夫?グリピジドの心血管リスクを最新研究が解明

糖尿病の治療で毎日飲んでいるその薬、本当に安全でしょうか?広く使われているある薬が、心臓病のリスクを高める可能性があるという、少し気になる研究結果が報告されました。あなたの健康を守るために知っておくべき、最新の情報をお届けします。マス・ジェネラル・ブリガムとその共同研究者たちによる新しい研究で、広く使用されている2型糖尿病治療薬「グリピジド」が、他の作用機序を持つ薬と比較して心臓関連疾患の発生率が高いことと関連している可能性が示唆されました。この研究は、異なるスルホニル尿素薬で治療された約5万人の患者の全米データを調査したもので、このクラスの中で米国で最も広く使用されているグリピジドが、ジペプチジルペプチダーゼ-4阻害薬と比較して、心不全、関連する入院、および死亡の発生率の上昇と関連していることを見出しました。

この研究結果は、2025年7月24日付の「JAMA Network Open」に掲載されました。論文のタイトルは「Cardiovascular Events in Individuals Treated with Sulfonylureas or Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibitors(スルホニル尿素薬またはジペプチジルペプチダーゼ4阻害薬で治療された個人の心血管イベント)」です。

「2型糖尿病の患者さんは、脳卒中や心停止といった心血管系の有害事象のリスクが高まっています」と、マス・ジェネラル・ブリガム医療システムの一員であるブリガム・アンド・ウィメンズ病院内分泌科の責任著者、アレクサンダー・ターチン医学博士(Alexander Turchin, MD, MS)は述べています。「スルホニル尿素薬は一般的で手頃な価格の糖尿病治療薬ですが、心臓の健康に対してより中立的な代替薬であるDPP-4阻害薬と比較して、長期的にどのような影響を与

糖尿病の治療で毎日飲んでいるその薬、本当に安全でしょうか?広く使われているある薬が、心臓病のリスクを高める可能性があるという、少し気になる研究結果が報告されました。あなたの健康を守るために知っておくべき、最新の情報をお届けします。マス・ジェネラル・ブリガムとその共同研究者たちによる新しい研究で、広く使用されている2型糖尿病治療薬「グリピジド」が、他の作用機序を持つ薬と比較して心臓関連疾患の発生率が高いことと関連している可能性が示唆されました。この研究は、異なるスルホニル尿素薬で治療された約5万人の患者の全米データを調査したもので、このクラスの中で米国で最も広く使用されているグリピジドが、ジペプチジルペプチダーゼ-4阻害薬と比較して、心不全、関連する入院、および死亡の発生率の上昇と関連していることを見出しました。

この研究結果は、2025年7月24日付の「JAMA Network Open」に掲載されました。論文のタイトルは「Cardiovascular Events in Individuals Treated with Sulfonylureas or Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibitors(スルホニル尿素薬またはジペプチジルペプチダーゼ4阻害薬で治療された個人の心血管イベント)」です。

「2型糖尿病の患者さんは、脳卒中や心停止といった心血管系の有害事象のリスクが高まっています」と、マス・ジェネラル・ブリガム医療システムの一員であるブリガム・アンド・ウィメンズ病院内分泌科の責任著者、アレクサンダー・ターチン医学博士(Alexander Turchin, MD, MS)は述べています。「スルホニル尿素薬は一般的で手頃な価格の糖尿病治療薬ですが、心臓の健康に対してより中立的な代替薬であるDPP-4阻害薬と比較して、長期的にどのような影響を与

AIは科学をどう変えるか?Caltech発、数学から気候、創薬まで最前線レポート

純粋数学という、人間の思考の最も深遠な領域。そこにAIが足を踏み入れたら何が起こるのか?約5年前、ある数学者が、純粋にその可能性を探るため、人工知能の基礎であるニューラルネットワークの構築を独学で始めました。彼は当初、純粋数学が問いかける極めて複雑な問題は、AIの情報処理能力の範囲外だろうと懐疑的だったと認めています。しかし今日、彼はもはや懐疑論者ではありません。

「純粋数学の研究者というと、屋根裏部屋に座って、他の人間にはおろか、機械には到底理解できないような難解な定理を証明している人物を思い浮かべがちです」と語るのは、カリフォルニア工科大学(Caltech)の理論物理学・数学のジョン・D・マッカーサー教授であるセルゲイ・グコフ氏(Sergei Gukov)です。彼は、AIが自身の研究分野には無関係であることを示すつもりでニューラルネットワークを学び始めましたが、その過程で全く逆の結論にたどり着いたのです。

AIは数学というゲームをどうプレイするか

なぜAIが純粋数学の役に立つのかを理解するには、難解な数学問題を解くことを一種のゲームと捉えることが重要だとグコフ氏は言います。これらの問題には、数学者が真実であるべきだと信じる主張が含まれており、彼らの挑戦はその主張が真実であることを証明することです。つまり、これらの問題は本質的にA地点からB地点への道筋を探す探索なのです。「私たちは仮説を知っていて、ゴールもわかっています。しかし、それらをつなぐものが欠けているのです」と彼は言います。

これらの問題を非常に難しくしているのは、AからBへのステップ数です。平均的なチェスの試合が30〜40手で終わるのに対し、これらの問題の解決には100万以上のステップ、つまり「手」が必要となる場合があります。ニューラルネットワークを研究した後、グコフ氏は、AIが自身と対戦する

純粋数学という、人間の思考の最も深遠な領域。そこにAIが足を踏み入れたら何が起こるのか?約5年前、ある数学者が、純粋にその可能性を探るため、人工知能の基礎であるニューラルネットワークの構築を独学で始めました。彼は当初、純粋数学が問いかける極めて複雑な問題は、AIの情報処理能力の範囲外だろうと懐疑的だったと認めています。しかし今日、彼はもはや懐疑論者ではありません。

「純粋数学の研究者というと、屋根裏部屋に座って、他の人間にはおろか、機械には到底理解できないような難解な定理を証明している人物を思い浮かべがちです」と語るのは、カリフォルニア工科大学(Caltech)の理論物理学・数学のジョン・D・マッカーサー教授であるセルゲイ・グコフ氏(Sergei Gukov)です。彼は、AIが自身の研究分野には無関係であることを示すつもりでニューラルネットワークを学び始めましたが、その過程で全く逆の結論にたどり着いたのです。

AIは数学というゲームをどうプレイするか

なぜAIが純粋数学の役に立つのかを理解するには、難解な数学問題を解くことを一種のゲームと捉えることが重要だとグコフ氏は言います。これらの問題には、数学者が真実であるべきだと信じる主張が含まれており、彼らの挑戦はその主張が真実であることを証明することです。つまり、これらの問題は本質的にA地点からB地点への道筋を探す探索なのです。「私たちは仮説を知っていて、ゴールもわかっています。しかし、それらをつなぐものが欠けているのです」と彼は言います。

これらの問題を非常に難しくしているのは、AからBへのステップ数です。平均的なチェスの試合が30〜40手で終わるのに対し、これらの問題の解決には100万以上のステップ、つまり「手」が必要となる場合があります。ニューラルネットワークを研究した後、グコフ氏は、AIが自身と対戦する

エボラ治療の新たな標的:CRISPRと画像解析でウイルスの「協力者」を特定

致死率が高く、治療法も限られているエボラウイルス。この恐ろしい敵と戦うための新しい戦略は、ウイルスそのものではなく、私たちの細胞の中に隠された「協力者」を無力化することかもしれません。最先端のイメージング技術、遺伝子スクリーニング、そして機械学習を組み合わせることで、研究者たちはエボラウイルスの感染能力を変えてしまう、ヒトの細胞内の新たな因子を発見しました。

エボラウイルスの発生は稀ですが、その病状は重く、しばしば死に至るため、治療の選択肢はほとんどありません。ウイルス自体を標的とするのではなく、ウイルスが感染・増殖するために利用するヒトの宿主細胞内のタンパク質の働きを妨害するという治療法が有望視されています。しかし、既存の方法でウイルスの感染を制御する因子を見つけることは難しく、特にエボラのような最も危険なウイルスでは、厳格なバイオセーフティ対策が施された施設での実験が必要となるため、なおさら困難でした。

今回、ブロード研究所とボストン大学の米国新興感染症研究所の研究者たちは、ブロード研究所で開発された画像ベースのスクリーニング法を用いて、その働きを抑制するとエボラウイルスの感染能力を損なうヒトの遺伝子を特定しました。この手法はオプティカル・プール・スクリーニングとして知られ、これにより科学者たちは、CRISPR技術で遺伝子操作された約4000万個のヒト細胞を使い、ヒトゲノムの各遺伝子を抑制することがウイルスの複製にどう影響するかを検証することができたのです。

機械学習を用いた細胞画像の解析により、研究チームはエボラウイルス感染の様々な段階に関与する複数の宿主タンパク質を特定し、それらを抑制するとウイルスの複製能力が著しく低下することを発見しました。これらのウイルス制御因子は、いつの日か治療的に介入し、すでにウイルスに感染した人々の重症度を軽減するための道筋を示

致死率が高く、治療法も限られているエボラウイルス。この恐ろしい敵と戦うための新しい戦略は、ウイルスそのものではなく、私たちの細胞の中に隠された「協力者」を無力化することかもしれません。最先端のイメージング技術、遺伝子スクリーニング、そして機械学習を組み合わせることで、研究者たちはエボラウイルスの感染能力を変えてしまう、ヒトの細胞内の新たな因子を発見しました。

エボラウイルスの発生は稀ですが、その病状は重く、しばしば死に至るため、治療の選択肢はほとんどありません。ウイルス自体を標的とするのではなく、ウイルスが感染・増殖するために利用するヒトの宿主細胞内のタンパク質の働きを妨害するという治療法が有望視されています。しかし、既存の方法でウイルスの感染を制御する因子を見つけることは難しく、特にエボラのような最も危険なウイルスでは、厳格なバイオセーフティ対策が施された施設での実験が必要となるため、なおさら困難でした。

今回、ブロード研究所とボストン大学の米国新興感染症研究所の研究者たちは、ブロード研究所で開発された画像ベースのスクリーニング法を用いて、その働きを抑制するとエボラウイルスの感染能力を損なうヒトの遺伝子を特定しました。この手法はオプティカル・プール・スクリーニングとして知られ、これにより科学者たちは、CRISPR技術で遺伝子操作された約4000万個のヒト細胞を使い、ヒトゲノムの各遺伝子を抑制することがウイルスの複製にどう影響するかを検証することができたのです。

機械学習を用いた細胞画像の解析により、研究チームはエボラウイルス感染の様々な段階に関与する複数の宿主タンパク質を特定し、それらを抑制するとウイルスの複製能力が著しく低下することを発見しました。これらのウイルス制御因子は、いつの日か治療的に介入し、すでにウイルスに感染した人々の重症度を軽減するための道筋を示

心の病の根源は胎児期に?最新研究が解き明かす脳発達の謎

心の健康に関する悩みや、アルツハイマー病のような脳の病気。その根源は、私たちが生まれるずっと前、母親のお腹の中にいた頃の、脳が形作られ始めるまさにその瞬間に隠されているのかもしれません。最新の研究が、これまで考えられていたよりもさらに遡った胎児期の脳発達の初期段階に、その起源がある可能性を明らかにしました。これは、私たちの脳と心の健康についての理解を、根底から変えるかもしれない発見です。

この画期的な研究は、バルセロナのデル・マール病院研究所とイェール大学の共同チームによるもので、2025年7月9日付の科学誌「Nature Communications」に掲載されました。研究論文のタイトルは「Early Developmental Origins of Cortical Disorders Modeled in Human Neural Stem Cells(ヒト神経幹細胞でモデル化された皮質障害の初期発生起源)」です。

この研究は、「精神疾患の起源を、胎児期の発達、特に脳の幹細胞という最も初期の段階に探すことに焦点を当てました」と、デル・マール病院研究所の生物医学情報研究プログラム神経ゲノミクス研究グループのコーディネーターであるガブリエル・サントペレ博士(Dr. Gabriel Santpere)は説明します。研究チームは、精神神経疾患、神経変性疾患、皮質形成異常に関連する約3,000の遺伝子リストを用い、これらの遺伝子の変化が脳の発達に関わる細胞にどのような影響を与えるかをシミュレーションしました。その結果、これらの遺伝子の多くが、脳を構築する前駆細胞である幹細胞の段階、つまりニューロンやその支持構造が作られる胎児期のごく初期の段階で、すでに機能していることが示されたのです。

しかし、この成果にたどり着くのは容易ではありませんでした。脳が発達するこの時期を研

心の健康に関する悩みや、アルツハイマー病のような脳の病気。その根源は、私たちが生まれるずっと前、母親のお腹の中にいた頃の、脳が形作られ始めるまさにその瞬間に隠されているのかもしれません。最新の研究が、これまで考えられていたよりもさらに遡った胎児期の脳発達の初期段階に、その起源がある可能性を明らかにしました。これは、私たちの脳と心の健康についての理解を、根底から変えるかもしれない発見です。

この画期的な研究は、バルセロナのデル・マール病院研究所とイェール大学の共同チームによるもので、2025年7月9日付の科学誌「Nature Communications」に掲載されました。研究論文のタイトルは「Early Developmental Origins of Cortical Disorders Modeled in Human Neural Stem Cells(ヒト神経幹細胞でモデル化された皮質障害の初期発生起源)」です。

この研究は、「精神疾患の起源を、胎児期の発達、特に脳の幹細胞という最も初期の段階に探すことに焦点を当てました」と、デル・マール病院研究所の生物医学情報研究プログラム神経ゲノミクス研究グループのコーディネーターであるガブリエル・サントペレ博士(Dr. Gabriel Santpere)は説明します。研究チームは、精神神経疾患、神経変性疾患、皮質形成異常に関連する約3,000の遺伝子リストを用い、これらの遺伝子の変化が脳の発達に関わる細胞にどのような影響を与えるかをシミュレーションしました。その結果、これらの遺伝子の多くが、脳を構築する前駆細胞である幹細胞の段階、つまりニューロンやその支持構造が作られる胎児期のごく初期の段階で、すでに機能していることが示されたのです。

しかし、この成果にたどり着くのは容易ではありませんでした。脳が発達するこの時期を研

失った視力を取り戻す鍵は「リンゴガイ」に?眼を完全再生する驚異の能力を解明

失った視力を取り戻す鍵は「カタツムリ」に?眼を完全再生する驚異の能力から学ぶ再生医療の未来

一度失われると二度と元には戻らない、複雑でかけがえのない人間の眼。しかし、淡水に生息するリンゴガイ(apple snail)は、私たちと非常によく似た構造の眼を持ちながら、それを完全に再生させる驚異的な能力を持っています。

この不思議な能力の謎を解き明かし、将来的には人間の視力回復に応用することを目指しているのが、カリフォルニア大学デービス校 分子細胞生物学部の助教、アリス・アコルシ博士(Alice Accorsi, PhD)です。2025年8月6日に『Nature Communications』誌で発表された新しい研究で、アコルシ博士はリンゴガイと人間の眼が、解剖学的にも遺伝的にも多くの特徴を共有していることを明らかにしました。このオープンアクセスの論文は、「A Genetically Tractable Non-Vertebrate System to Study Complete Camera-Type Eye Regeneration(カメラ眼の完全な再生を研究するための遺伝学的に扱いやすい非脊椎動物システム)」と題されています。

「リンゴガイは並外れた生物です」とアコルシ博士は語ります。「彼らは、複雑な感覚器官の再生を研究するまたとない機会を提供してくれます。これまでは、眼全体の再生を研究するための適切なモデル生物がいませんでした。」彼女の研究チームはまた、リンゴガイのゲノム編集技術も開発し、これにより眼の再生の背景にある遺伝的・分子的メカニズムの探求が可能になります。

カタツムリらしからぬ、驚異的な繁殖力

ゴールデンアップルスネイル(学名: Pomacea canaliculata)は南米原産の淡水性の巻貝です。現在では世界の多くの地域で侵略的外来種と

失った視力を取り戻す鍵は「カタツムリ」に?眼を完全再生する驚異の能力から学ぶ再生医療の未来

一度失われると二度と元には戻らない、複雑でかけがえのない人間の眼。しかし、淡水に生息するリンゴガイ(apple snail)は、私たちと非常によく似た構造の眼を持ちながら、それを完全に再生させる驚異的な能力を持っています。

この不思議な能力の謎を解き明かし、将来的には人間の視力回復に応用することを目指しているのが、カリフォルニア大学デービス校 分子細胞生物学部の助教、アリス・アコルシ博士(Alice Accorsi, PhD)です。2025年8月6日に『Nature Communications』誌で発表された新しい研究で、アコルシ博士はリンゴガイと人間の眼が、解剖学的にも遺伝的にも多くの特徴を共有していることを明らかにしました。このオープンアクセスの論文は、「A Genetically Tractable Non-Vertebrate System to Study Complete Camera-Type Eye Regeneration(カメラ眼の完全な再生を研究するための遺伝学的に扱いやすい非脊椎動物システム)」と題されています。

「リンゴガイは並外れた生物です」とアコルシ博士は語ります。「彼らは、複雑な感覚器官の再生を研究するまたとない機会を提供してくれます。これまでは、眼全体の再生を研究するための適切なモデル生物がいませんでした。」彼女の研究チームはまた、リンゴガイのゲノム編集技術も開発し、これにより眼の再生の背景にある遺伝的・分子的メカニズムの探求が可能になります。

カタツムリらしからぬ、驚異的な繁殖力

ゴールデンアップルスネイル(学名: Pomacea canaliculata)は南米原産の淡水性の巻貝です。現在では世界の多くの地域で侵略的外来種と

働きすぎると酵素もストライキ?β-カロテンが解決の鍵に!

私たちの体内で起こる代謝から、植物の成長、さらには工業製品の生産に至るまで、酵素は数え切れないほどの生命活動や化学プロセスを支える重要な働きをしています。しかし、そんな働き者の酵素の中には、仕事を与えすぎるとかえって働きが鈍ってしまう、少し変わった性質を持つものがいることをご存知でしょうか。この「基質阻害」として知られる現象は、医薬品の効果や工業プロセスの効率を妨げる可能性があり、長年の謎でした。

しかしこの度、ミュンヘン工科大学(TUM)の研究者たちがこのメカニズムの一端を解明し、ニンジンなどに含まれるβ-カロテンがその解決策になる可能性を発見しました。この研究成果は、2025年3月29日付の Nature Communications 誌に掲載されたオープンアクセス論文、「β-Carotene Alleviates Substrate Inhibition Caused by Asymmetric Cooperativity(β-カロテンは非対称的な協同性によって引き起こされる基質阻害を緩和する)」で発表されました。

酵素は、私たちの衣服を洗い、消化を助け、パンを膨らませるなど、日常生活の様々な場面で活躍しています。通常、酵素は処理すべき対象(基質)が増えれば増えるほど、その活性も高まります。しかし、知られている酵素の約20%は異なる挙動を示します。一度にあまりにも多くの分子に囲まれると、その働きを遅らせたり、時には完全に停止してしまったりするのです。

これまで、基質阻害のメカニズムは十分に理解されていませんでした。科学者たちは、これが細胞内の調節機能の一つだと考えていますが、時には裏目に出ることもあります。「特定の薬剤を用いた実験では、基質阻害が医薬品の作用に影響を与える可能性が示唆されています」と、TUMの天然物バイオテクノロジーの教授であるヴィルフリート

私たちの体内で起こる代謝から、植物の成長、さらには工業製品の生産に至るまで、酵素は数え切れないほどの生命活動や化学プロセスを支える重要な働きをしています。しかし、そんな働き者の酵素の中には、仕事を与えすぎるとかえって働きが鈍ってしまう、少し変わった性質を持つものがいることをご存知でしょうか。この「基質阻害」として知られる現象は、医薬品の効果や工業プロセスの効率を妨げる可能性があり、長年の謎でした。

しかしこの度、ミュンヘン工科大学(TUM)の研究者たちがこのメカニズムの一端を解明し、ニンジンなどに含まれるβ-カロテンがその解決策になる可能性を発見しました。この研究成果は、2025年3月29日付の Nature Communications 誌に掲載されたオープンアクセス論文、「β-Carotene Alleviates Substrate Inhibition Caused by Asymmetric Cooperativity(β-カロテンは非対称的な協同性によって引き起こされる基質阻害を緩和する)」で発表されました。

酵素は、私たちの衣服を洗い、消化を助け、パンを膨らませるなど、日常生活の様々な場面で活躍しています。通常、酵素は処理すべき対象(基質)が増えれば増えるほど、その活性も高まります。しかし、知られている酵素の約20%は異なる挙動を示します。一度にあまりにも多くの分子に囲まれると、その働きを遅らせたり、時には完全に停止してしまったりするのです。

これまで、基質阻害のメカニズムは十分に理解されていませんでした。科学者たちは、これが細胞内の調節機能の一つだと考えていますが、時には裏目に出ることもあります。「特定の薬剤を用いた実験では、基質阻害が医薬品の作用に影響を与える可能性が示唆されています」と、TUMの天然物バイオテクノロジーの教授であるヴィルフリート

ヤスデは人類の救世主?その分泌物から神経疾患の新薬候補を発見

足がたくさんあることから「気味が悪い生き物」として敬遠されがちなヤスデ。しかし、もしこのヤスデの分泌物が、神経疾患や痛みの治療に役立つ新薬開発の鍵を握っているとしたら、少し見方が変わるかもしれません。この度、バージニア工科大学の研究者と国立がん研究所の共同研究者が、ヤスデの分泌物に含まれる、これまで知られていなかった複雑な構造を持つ新しい化合物を発見しました。この発見は、私たちの未来の医療に大きな光を当てる可能性があります。

化学者のエミリー・メヴァース博士(Emily Mevers, PhD)が率いる研究チームは、この新発見の化合物が、アリの脳に存在する特定の神経受容体を調節する機能を持つことを突き止めました。この化合物は、自然界に存在するアルカロイドと呼ばれる物質群に分類されます。研究チームは、この化合物を発見したヤスデの種類「Andrognathus corticarius」にちなんで、「アンドログナタノール」および「アンドログナチン」と名付けました。このヤスデは、バージニア工科大学のブラックスバーグキャンパス内にあるスタジアムウッズで発見されたものです。

これらの画期的な発見は、2025年7月17日付の Journal of the American Chemical Society(米国化学会誌)に掲載されたオープンアクセス論文、「The Discovery of Complex Heterocycles from Millipede Secretions(ヤスデの分泌物からの複雑な複素環式化合物の発見)」で詳述されています。

新しい化合物の発見

メヴァース博士は、創薬という目標を掲げ、これまであまり研究されてこなかった生態学的ニッチ、今回の場合はヤスデが持つ化学的性質の解明を専門としています。

メヴァース博士と研究チームは、スタジアムウッズの

足がたくさんあることから「気味が悪い生き物」として敬遠されがちなヤスデ。しかし、もしこのヤスデの分泌物が、神経疾患や痛みの治療に役立つ新薬開発の鍵を握っているとしたら、少し見方が変わるかもしれません。この度、バージニア工科大学の研究者と国立がん研究所の共同研究者が、ヤスデの分泌物に含まれる、これまで知られていなかった複雑な構造を持つ新しい化合物を発見しました。この発見は、私たちの未来の医療に大きな光を当てる可能性があります。

化学者のエミリー・メヴァース博士(Emily Mevers, PhD)が率いる研究チームは、この新発見の化合物が、アリの脳に存在する特定の神経受容体を調節する機能を持つことを突き止めました。この化合物は、自然界に存在するアルカロイドと呼ばれる物質群に分類されます。研究チームは、この化合物を発見したヤスデの種類「Andrognathus corticarius」にちなんで、「アンドログナタノール」および「アンドログナチン」と名付けました。このヤスデは、バージニア工科大学のブラックスバーグキャンパス内にあるスタジアムウッズで発見されたものです。

これらの画期的な発見は、2025年7月17日付の Journal of the American Chemical Society(米国化学会誌)に掲載されたオープンアクセス論文、「The Discovery of Complex Heterocycles from Millipede Secretions(ヤスデの分泌物からの複雑な複素環式化合物の発見)」で詳述されています。

新しい化合物の発見

メヴァース博士は、創薬という目標を掲げ、これまであまり研究されてこなかった生態学的ニッチ、今回の場合はヤスデが持つ化学的性質の解明を専門としています。

メヴァース博士と研究チームは、スタジアムウッズの

遺伝的に同じマウスの個体差、エピジェネティクスは主因ではなかった?

遺伝子情報は全く同じはずなのに、なぜか一方は茶色でスリム、もう一方は黄色で肥満。そんな不思議なマウスが存在します。この違いを生むカギとして、長年「エピジェネティクス」という仕組みが注目されてきました。しかし、この常識を覆すかもしれない、驚きの研究結果が発表されました。20年以上にわたる謎に、ついに終止符が打たれるのでしょうか?

遺伝的に同一な「アグーチ生存黄」マウスの中には、茶色で痩せている個体もいれば、黄色で肥満の個体もいます。これらの違いは、エピジェネティクスによるものです。エピジェネティクスとは、発生の過程でDNAにメチル基などの分子タグが付加され、異なる細胞種での遺伝子発現を決定するシステムです。2003年のある研究では、メスマウスの妊娠前および妊娠中の食事に「メチル供与体」となる栄養素を補給するだけで、生まれてくるAvyマウスの多くが痩せた茶色の体になると示されました。Avy遺伝子は「メタステーブルエピエール」として知られています。これは、そのDNAメチル化のレベルが初期胚発生の段階でランダムに決まるためです。2003年の研究は、メタステーブルエピエールがマウスには一般的に存在する可能性があり、近交系マウスの間で見られる説明のつかない多くのばらつき(例えば、高脂肪食を与えた際の体重増加の違いなど)を説明できるかもしれないという考えを提起しました。しかし、いくつかの小規模な研究はあったものの、マウスにおけるメタステーブルエピエールの数は20年以上にわたって不明なままでした。

しかし、それもこれまでです。

この度、ベイラー医科大学の小児栄養学教授であり、米国農務省/農業研究サービス(USDA/ARS)小児栄養研究センターおよびダンLダンカン総合がんセンターのメンバーである、責任著者のロバート・A・ウォーターランド博士(Dr. Robert A. Wate

遺伝子情報は全く同じはずなのに、なぜか一方は茶色でスリム、もう一方は黄色で肥満。そんな不思議なマウスが存在します。この違いを生むカギとして、長年「エピジェネティクス」という仕組みが注目されてきました。しかし、この常識を覆すかもしれない、驚きの研究結果が発表されました。20年以上にわたる謎に、ついに終止符が打たれるのでしょうか?

遺伝的に同一な「アグーチ生存黄」マウスの中には、茶色で痩せている個体もいれば、黄色で肥満の個体もいます。これらの違いは、エピジェネティクスによるものです。エピジェネティクスとは、発生の過程でDNAにメチル基などの分子タグが付加され、異なる細胞種での遺伝子発現を決定するシステムです。2003年のある研究では、メスマウスの妊娠前および妊娠中の食事に「メチル供与体」となる栄養素を補給するだけで、生まれてくるAvyマウスの多くが痩せた茶色の体になると示されました。Avy遺伝子は「メタステーブルエピエール」として知られています。これは、そのDNAメチル化のレベルが初期胚発生の段階でランダムに決まるためです。2003年の研究は、メタステーブルエピエールがマウスには一般的に存在する可能性があり、近交系マウスの間で見られる説明のつかない多くのばらつき(例えば、高脂肪食を与えた際の体重増加の違いなど)を説明できるかもしれないという考えを提起しました。しかし、いくつかの小規模な研究はあったものの、マウスにおけるメタステーブルエピエールの数は20年以上にわたって不明なままでした。

しかし、それもこれまでです。

この度、ベイラー医科大学の小児栄養学教授であり、米国農務省/農業研究サービス(USDA/ARS)小児栄養研究センターおよびダンLダンカン総合がんセンターのメンバーである、責任著者のロバート・A・ウォーターランド博士(Dr. Robert A. Wate

全ゲノムシーケンシングが解き明かす神経発達障害「ReNU症候群」の新事実

お子さんの発達に気がかりな点があっても、検査を重ねても原因が分からない。そんな「診断がつかない」期間は、ご家族にとって長く辛い道のりです。しかし今、最先端の遺伝子解析技術が、これまで見つけられなかった原因を突き止め、長く続いた診断の旅に終わりをもたらす新たな光となっています。最新の発見は、ある神経発達障害の謎を解き明かす、重要な一歩となりました。

2025年7月25日、ベイラー・ジェネティクス社は、全ゲノムシーケンシングを用いて小児患者からRNU4-2遺伝子の病的バリアントを発見し、診断に至った事例についての調査結果を発表しました。ReNU症候群は、RNU4-2遺伝子の病的バリアントによって引き起こされる、2024年に新たに報告された神経発達障害です。この疾患に関連する症状には、全般的な発達遅延、知的障害、筋緊張低下、けいれん、脳の異常などがあります。ベイラー・ジェネティクス社は、第1回ReNU Hope科学シンポジウムにおいて、「Utility of Whole Genome Sequencing to Detect RNU4-2 Variants Associated with ReNU Syndrome(ReNU症候群に関連するRNU4-2バリアントを検出するための全ゲノムシーケンシングの有用性)」と題した科学ポスターを発表し、この神経発達障害に関する最新の臨床的知見に光を当てました。このポスターは、ベイラー・ジェネティクス社のメディカルアフェアーズ部門シニアマネージャーであり、認定遺伝カウンセラーのロバート・リゴベロ氏(Robert Rigobello, MS)によって発表されました。

最近の文献によれば、ReNU症候群はすべての神経発達障害の推定0.4%を占めるとされています。

このポスターでは、ベイラー・ジェネティクス社が主導し、WGSを用いて小児患

お子さんの発達に気がかりな点があっても、検査を重ねても原因が分からない。そんな「診断がつかない」期間は、ご家族にとって長く辛い道のりです。しかし今、最先端の遺伝子解析技術が、これまで見つけられなかった原因を突き止め、長く続いた診断の旅に終わりをもたらす新たな光となっています。最新の発見は、ある神経発達障害の謎を解き明かす、重要な一歩となりました。

2025年7月25日、ベイラー・ジェネティクス社は、全ゲノムシーケンシングを用いて小児患者からRNU4-2遺伝子の病的バリアントを発見し、診断に至った事例についての調査結果を発表しました。ReNU症候群は、RNU4-2遺伝子の病的バリアントによって引き起こされる、2024年に新たに報告された神経発達障害です。この疾患に関連する症状には、全般的な発達遅延、知的障害、筋緊張低下、けいれん、脳の異常などがあります。ベイラー・ジェネティクス社は、第1回ReNU Hope科学シンポジウムにおいて、「Utility of Whole Genome Sequencing to Detect RNU4-2 Variants Associated with ReNU Syndrome(ReNU症候群に関連するRNU4-2バリアントを検出するための全ゲノムシーケンシングの有用性)」と題した科学ポスターを発表し、この神経発達障害に関する最新の臨床的知見に光を当てました。このポスターは、ベイラー・ジェネティクス社のメディカルアフェアーズ部門シニアマネージャーであり、認定遺伝カウンセラーのロバート・リゴベロ氏(Robert Rigobello, MS)によって発表されました。

最近の文献によれば、ReNU症候群はすべての神経発達障害の推定0.4%を占めるとされています。

このポスターでは、ベイラー・ジェネティクス社が主導し、WGSを用いて小児患

腸にも脳神経のような通信網があった!幹細胞の制御メカニズムを解明

私たちの腸は、数日ごとに生まれ変わる驚異的な再生能力を持っています。その鍵を握るのが「腸管幹細胞」ですが、この細胞がどのようにして正確な指示を受け取っているのかは、長年の謎でした。しかし今回、シンガポールの研究チームが、まるで脳の神経細胞のように、特定の細胞が幹細胞に直接シグナルを届けるという、驚くべき「有線通信」システムを発見しました。この発見は、腸の健康や再生医療の常識を覆すかもしれません。

再生医療と腸の健康における重要な進展として、デューク-NUSメディカルスクールと南洋理工大学シンガポール校(NTUシンガポール)の科学者たちが、腸内における精密かつ予期せぬコミュニケーションシステムを解明しました。テロサイトとして知られる支持細胞が、脳のニューロンのように微細な突起を使い、腸管幹細胞に直接シグナルを送達しているのです。2025年7月23日に科学雑誌『Developmental Cell』に掲載されたこの研究は、腸がどのようにして自己を維持し修復するかについての長年の定説に挑戦するものであり、炎症性腸疾患(IBD: inflammatory bowel disease)や大腸がんといった疾患に対するより良い治療法につながる可能性があります。この論文のタイトルは、「Telocytes Deliver Essential Wnts Directly to Murine Intestinal Stem Cells Via Synapse-Like Contacts(テロサイトはシナプス様接触を介して必須Wntをマウス腸管幹細胞に直接送達する)」です。

腸の内壁は、人体で最も活発な組織の一つです。腸壁にある陰窩(クリプト)と呼ばれる微小なくぼみの奥深くに存在する少数の幹細胞のおかげで、数日ごとに自己再生を繰り返しています。これらの幹細胞は分裂して特殊化し、腸を健康で

私たちの腸は、数日ごとに生まれ変わる驚異的な再生能力を持っています。その鍵を握るのが「腸管幹細胞」ですが、この細胞がどのようにして正確な指示を受け取っているのかは、長年の謎でした。しかし今回、シンガポールの研究チームが、まるで脳の神経細胞のように、特定の細胞が幹細胞に直接シグナルを届けるという、驚くべき「有線通信」システムを発見しました。この発見は、腸の健康や再生医療の常識を覆すかもしれません。