アプタマーでバイオセンサー開発:抗体と比較し多くのメリット - Novaptech

Novaptech社は、常に最前線で革新的なソリューションを提供するために、Switching…

この製品について詳しく知る

私たちの細胞は、まるで宅配便のように、目に見えないほど小さなカプセルを使って互いにメッセージや物質を送り合っています。この小さなカプセルが、腎臓にたくさんの袋(嚢胞)ができて機能が損なわれてしまう遺伝性の難病、「多発性嚢胞腎」の進行に深く関わっていることが分かってきました。ラトガース大学の研究チームは、この“細胞の宅配便”の中身と行き先を追跡する画期的な「目印」を開発し、病気の謎を解き明かす重要な手がかりを発見しました。ラトガース大学が主導した革新的な細胞追跡ツールの発見は、一般的な遺伝性腎疾患である常染色体優性多発性嚢胞腎に対する新しい治療法を生み出す可能性があります。

多発性嚢胞腎は、老廃物を除去する臓器である腎臓が嚢胞によって破壊される一般的な遺伝性疾患で、現在のところ透析や移植が唯一の治療法となっています。世界中で1,240万人以上が、この病気の優性遺伝型(AD-PKD)に苦しんでいます。この度、ラトガース大学の遺伝学者たちが、この病気がどのように進行するのかについての新たな詳細を解明し、新しい治療法への扉を開く可能性のある発見をしました。

2025年4月3日に学術誌「Nature Communications」で発表された研究で、ラトガース大学芸術科学部遺伝学科の研究助教であるインナ・ニコンノロワ氏(Inna Nikonorova)と共同研究者たちは、細胞外小胞によって運ばれる物質を特定し追跡する新しい方法について報告しました。EVは細胞から放出される微小なコミュニケーションツールで、癌や神経変性疾患、そしてPKDのような腎疾患の発症において重要な役割を果たしています。このオープンアクセスの論文は、「ポリシスチンは線虫において繊毛の細胞外小胞の特定のサブタイプに積み荷を動員する(Polycystins Recruit Cargo to Distinct

私たちの細胞は、まるで宅配便のように、目に見えないほど小さなカプセルを使って互いにメッセージや物質を送り合っています。この小さなカプセルが、腎臓にたくさんの袋(嚢胞)ができて機能が損なわれてしまう遺伝性の難病、「多発性嚢胞腎」の進行に深く関わっていることが分かってきました。ラトガース大学の研究チームは、この“細胞の宅配便”の中身と行き先を追跡する画期的な「目印」を開発し、病気の謎を解き明かす重要な手がかりを発見しました。ラトガース大学が主導した革新的な細胞追跡ツールの発見は、一般的な遺伝性腎疾患である常染色体優性多発性嚢胞腎に対する新しい治療法を生み出す可能性があります。

多発性嚢胞腎は、老廃物を除去する臓器である腎臓が嚢胞によって破壊される一般的な遺伝性疾患で、現在のところ透析や移植が唯一の治療法となっています。世界中で1,240万人以上が、この病気の優性遺伝型(AD-PKD)に苦しんでいます。この度、ラトガース大学の遺伝学者たちが、この病気がどのように進行するのかについての新たな詳細を解明し、新しい治療法への扉を開く可能性のある発見をしました。

2025年4月3日に学術誌「Nature Communications」で発表された研究で、ラトガース大学芸術科学部遺伝学科の研究助教であるインナ・ニコンノロワ氏(Inna Nikonorova)と共同研究者たちは、細胞外小胞によって運ばれる物質を特定し追跡する新しい方法について報告しました。EVは細胞から放出される微小なコミュニケーションツールで、癌や神経変性疾患、そしてPKDのような腎疾患の発症において重要な役割を果たしています。このオープンアクセスの論文は、「ポリシスチンは線虫において繊毛の細胞外小胞の特定のサブタイプに積み荷を動員する(Polycystins Recruit Cargo to Distinct

薬が効かない「スーパー耐性菌」。この静かなる脅威は、数十年後にはがんによる死亡者数を超えるとも言われ、世界的な健康課題となっています。「敵の敵は味方」という発想で、細菌を攻撃するウイルス(ファージ)を使った治療法が期待されていますが、細菌も巧みにウイルスから身を守る術を持っています。スウェーデンの研究チームが、その賢い防御システムの謎を解き明かし、耐性菌との戦いに新たな光を当てました。抗生物質耐性は、数十年以内にがんによる死亡率を上回る可能性のある、世界的な健康課題です。スウェーデンのウメオ大学の研究者たちは、新しい研究で、耐性の出現が、細菌がウイルスの感染から身を守るための防御機構を構築する仕組みの中で理解できることを示しました。それは、攻撃してくるウイルスの増殖能力を妨害する細菌内の遺伝子に関するものです。

この研究成果は、2025年2月22日に「Nature Communications」誌に掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは、「ファージの相同組換え酵素を標的とするファージ寄生体が抗ウイルス免疫を提供する(Phage Parasites Targeting Phage Homologous Recombinases Provide Antiviral Immunity)」です。

「抗生物質耐性への鍵の一つは、ウイルスを使って細菌を殺すことかもしれませんが、細菌がウイルスから身を守るために用いるシステムは(編集者注:CRISPRを除き)知られていません。これらのシステムを理解することは、将来的に重篤な感染症を治療できるよう、その防御をいかに打ち破るかという研究への道を開きます」と、ウメオ大学の助教であり、本研究の筆頭著者であるイグナシオ・ミル・サンチス博士(Ignacio Mir-Sanchis, DVM, PhD)は述べています。

ウメオ

薬が効かない「スーパー耐性菌」。この静かなる脅威は、数十年後にはがんによる死亡者数を超えるとも言われ、世界的な健康課題となっています。「敵の敵は味方」という発想で、細菌を攻撃するウイルス(ファージ)を使った治療法が期待されていますが、細菌も巧みにウイルスから身を守る術を持っています。スウェーデンの研究チームが、その賢い防御システムの謎を解き明かし、耐性菌との戦いに新たな光を当てました。抗生物質耐性は、数十年以内にがんによる死亡率を上回る可能性のある、世界的な健康課題です。スウェーデンのウメオ大学の研究者たちは、新しい研究で、耐性の出現が、細菌がウイルスの感染から身を守るための防御機構を構築する仕組みの中で理解できることを示しました。それは、攻撃してくるウイルスの増殖能力を妨害する細菌内の遺伝子に関するものです。

この研究成果は、2025年2月22日に「Nature Communications」誌に掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは、「ファージの相同組換え酵素を標的とするファージ寄生体が抗ウイルス免疫を提供する(Phage Parasites Targeting Phage Homologous Recombinases Provide Antiviral Immunity)」です。

「抗生物質耐性への鍵の一つは、ウイルスを使って細菌を殺すことかもしれませんが、細菌がウイルスから身を守るために用いるシステムは(編集者注:CRISPRを除き)知られていません。これらのシステムを理解することは、将来的に重篤な感染症を治療できるよう、その防御をいかに打ち破るかという研究への道を開きます」と、ウメオ大学の助教であり、本研究の筆頭著者であるイグナシオ・ミル・サンチス博士(Ignacio Mir-Sanchis, DVM, PhD)は述べています。

ウメオ

パーキンソン病の発症リスクには、まだ解明されていない謎が多く残されています。なぜ同じ遺伝的リスクを持っていても、病気を発症する人としない人がいるのでしょうか?この長年の疑問に、最先端のゲノム編集技術が光を当てました。ノースウェスタン大学の研究チームが、CRISPR干渉法という画期的な技術を用いてヒトゲノムの全遺伝子を探索。その結果、パーキンソン病のリスクに関わる新たな遺伝子群と細胞内の仕組みを発見し、これまで未知であった治療薬の標的を突き止めました。この発見は、パーキンソン病や関連する神経変性疾患の治療に、新たな道を切り開くものとして期待されています。

CRISPR技術でパーキンソン病の新たな遺伝子を発見

パーキンソン病(PD)研究における長年の謎の一つは、PDのリスクを高める病原性遺伝子変異を持つ人の中でも、発症する人としない人がいる理由でした。これまでは、追加の遺伝的要因が関与している可能性が示唆されていました。

この疑問に答えるため、ノースウェスタン大学医学部の新しい研究では、CRISPR干渉法と呼ばれる最新技術を用いて、ヒトゲノムの全遺伝子を体系的に調査しました。その結果、科学者たちはパーキンソン病のリスクに寄与する新たな遺伝子群を特定し、これまで手つかずだった創薬標的への扉を開きました。

パーキンソン病はアルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患であり、世界で1000万人以上の人々がこの病と共に生活しています。

この研究は2025年4月10日付の科学誌「Science」に掲載され、論文タイトルは「Commander複合体はリソソーム機能を調節し、パーキンソン病リスクに関与する(Commander Complex Regulates Lysosomal Function and Is Implicated in Parkinson’s Di

パーキンソン病の発症リスクには、まだ解明されていない謎が多く残されています。なぜ同じ遺伝的リスクを持っていても、病気を発症する人としない人がいるのでしょうか?この長年の疑問に、最先端のゲノム編集技術が光を当てました。ノースウェスタン大学の研究チームが、CRISPR干渉法という画期的な技術を用いてヒトゲノムの全遺伝子を探索。その結果、パーキンソン病のリスクに関わる新たな遺伝子群と細胞内の仕組みを発見し、これまで未知であった治療薬の標的を突き止めました。この発見は、パーキンソン病や関連する神経変性疾患の治療に、新たな道を切り開くものとして期待されています。

CRISPR技術でパーキンソン病の新たな遺伝子を発見

パーキンソン病(PD)研究における長年の謎の一つは、PDのリスクを高める病原性遺伝子変異を持つ人の中でも、発症する人としない人がいる理由でした。これまでは、追加の遺伝的要因が関与している可能性が示唆されていました。

この疑問に答えるため、ノースウェスタン大学医学部の新しい研究では、CRISPR干渉法と呼ばれる最新技術を用いて、ヒトゲノムの全遺伝子を体系的に調査しました。その結果、科学者たちはパーキンソン病のリスクに寄与する新たな遺伝子群を特定し、これまで手つかずだった創薬標的への扉を開きました。

パーキンソン病はアルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患であり、世界で1000万人以上の人々がこの病と共に生活しています。

この研究は2025年4月10日付の科学誌「Science」に掲載され、論文タイトルは「Commander複合体はリソソーム機能を調節し、パーキンソン病リスクに関与する(Commander Complex Regulates Lysosomal Function and Is Implicated in Parkinson’s Di

私たちの体の中には、病気の芽を摘み取り、健康を守るために常にパトロールしている頼もしい存在がいます。それが「免疫細胞」です。もし、この免疫細胞の能力を最大限に引き出し、癌や難病の兆候を超早期に発見し、さらには治療まで行えるとしたらどうでしょうか?そんな未来の医療を実現するため、ある壮大な研究プロジェクトが始動しました。その最前線に立つ9人の新たな研究者が選出されたというニュースをお届けします。2025年4月3日、チャン・ザッカーバーグ・バイオハブ・ニューヨークは、才能あふれる研究者のリストに、新たに9名のインベスティゲーター(研究者)が加わったことを発表しました。

コロンビア大学、ロックフェラー大学、イェール大学から参加する研究者たちによる8つのプロジェクトは、免疫細胞を利用し、バイオエンジニアリング技術を駆使して、神経変性疾患や進行性の癌を含む幅広い加齢関連疾患の早期発見、予防、治療を目指すというCZ Biohub NYのミッションに焦点を当てています。採択されたプロジェクトは、合成生物学を活用して現在の免疫細胞療法の限界に取り組んだり、モデルを用いて健康時および疾患時における細胞ネットワークや組織の適応に関する洞察を得るなど、様々な革新的戦略を支援するものです。

「私たちの協力的な研究者コミュニティに、これらの新しいインベスティゲーターを迎えることができ、大変嬉しく思います」と、CZ Biohub NYのプレジデントであり、コロンビア大学バゲロス医科大学院の化学・システム生物学分野でクライド&ヘレン・ウー記念教授を務めるアンドレア・カリファノ博士(Andrea Califano, PhD)は語ります。「彼らは、私たちの免疫細胞が持つ本来の能力を利用して、体内の異常を非常に早い段階で検知し、修復するという複雑な課題に私たちが取り組む中で参加してくれます。彼らの貢献

私たちの体の中には、病気の芽を摘み取り、健康を守るために常にパトロールしている頼もしい存在がいます。それが「免疫細胞」です。もし、この免疫細胞の能力を最大限に引き出し、癌や難病の兆候を超早期に発見し、さらには治療まで行えるとしたらどうでしょうか?そんな未来の医療を実現するため、ある壮大な研究プロジェクトが始動しました。その最前線に立つ9人の新たな研究者が選出されたというニュースをお届けします。2025年4月3日、チャン・ザッカーバーグ・バイオハブ・ニューヨークは、才能あふれる研究者のリストに、新たに9名のインベスティゲーター(研究者)が加わったことを発表しました。

コロンビア大学、ロックフェラー大学、イェール大学から参加する研究者たちによる8つのプロジェクトは、免疫細胞を利用し、バイオエンジニアリング技術を駆使して、神経変性疾患や進行性の癌を含む幅広い加齢関連疾患の早期発見、予防、治療を目指すというCZ Biohub NYのミッションに焦点を当てています。採択されたプロジェクトは、合成生物学を活用して現在の免疫細胞療法の限界に取り組んだり、モデルを用いて健康時および疾患時における細胞ネットワークや組織の適応に関する洞察を得るなど、様々な革新的戦略を支援するものです。

「私たちの協力的な研究者コミュニティに、これらの新しいインベスティゲーターを迎えることができ、大変嬉しく思います」と、CZ Biohub NYのプレジデントであり、コロンビア大学バゲロス医科大学院の化学・システム生物学分野でクライド&ヘレン・ウー記念教授を務めるアンドレア・カリファノ博士(Andrea Califano, PhD)は語ります。「彼らは、私たちの免疫細胞が持つ本来の能力を利用して、体内の異常を非常に早い段階で検知し、修復するという複雑な課題に私たちが取り組む中で参加してくれます。彼らの貢献

まるで魔法のように、細胞が音楽に合わせてダンスする――。そんな光景が、未来の医療を大きく変えるかもしれません。これは、音の力で細胞を自在に操り、新薬の開発や一人ひとりに最適な治療法を見つけ出す「個別化医療」を劇的に加速させる可能性を秘めた、画期的な新技術です。ブリストル大学から生まれた一社のスタートアップ企業が開発した、この驚きのコンセプトをご紹介します。ブリストル大学のスピンアウト企業のエンジニアたちが、細胞に触れることなく移動させることができる新しい技術を開発しました。これにより、これまで研究室の大きな装置を必要としていた重要な作業が、実験台の上に置けるベンチトップデバイスで行えるようになります。この発明は、新薬の発見を加速させ、クリニックでの個別化医療スクリーニングを可能にするかもしれません。

この画期的なコンセプトは、2025年4月3日、スタートアップ企業ImpulsonicsのCEOであるルーク・コックス博士(Luke Cox, PhD)によって、科学誌「Science」に掲載された記事の中で初めて公開されました。この記事で彼は、ブリストル大学の学生からCEOになるまでの道のりを語っています。この記事は、「Bioinnovation Institute and Science Prize for Innovation」の受賞エッセイです。

全ての新薬の背景には、患者に試される前に、科学者たちがペトリ皿で細胞を培養し、それをテストするために費やした何千時間もの時間があります。2025年現在でも、これは依然として手作業が多く、自動化が困難なプロセスであり、高価で時に信頼性に欠けるプロセスにつながっています。その結果、命を救う新しい薬を臨床で使用できる段階まで開発することがより困難になっています。

この新技術は、音波を使って細胞を移動させ、その様子はまるで細胞

まるで魔法のように、細胞が音楽に合わせてダンスする――。そんな光景が、未来の医療を大きく変えるかもしれません。これは、音の力で細胞を自在に操り、新薬の開発や一人ひとりに最適な治療法を見つけ出す「個別化医療」を劇的に加速させる可能性を秘めた、画期的な新技術です。ブリストル大学から生まれた一社のスタートアップ企業が開発した、この驚きのコンセプトをご紹介します。ブリストル大学のスピンアウト企業のエンジニアたちが、細胞に触れることなく移動させることができる新しい技術を開発しました。これにより、これまで研究室の大きな装置を必要としていた重要な作業が、実験台の上に置けるベンチトップデバイスで行えるようになります。この発明は、新薬の発見を加速させ、クリニックでの個別化医療スクリーニングを可能にするかもしれません。

この画期的なコンセプトは、2025年4月3日、スタートアップ企業ImpulsonicsのCEOであるルーク・コックス博士(Luke Cox, PhD)によって、科学誌「Science」に掲載された記事の中で初めて公開されました。この記事で彼は、ブリストル大学の学生からCEOになるまでの道のりを語っています。この記事は、「Bioinnovation Institute and Science Prize for Innovation」の受賞エッセイです。

全ての新薬の背景には、患者に試される前に、科学者たちがペトリ皿で細胞を培養し、それをテストするために費やした何千時間もの時間があります。2025年現在でも、これは依然として手作業が多く、自動化が困難なプロセスであり、高価で時に信頼性に欠けるプロセスにつながっています。その結果、命を救う新しい薬を臨床で使用できる段階まで開発することがより困難になっています。

この新技術は、音波を使って細胞を移動させ、その様子はまるで細胞

私たちの体の中にある「大腸」が、まるで「小腸」のように生まれ変わるかもしれない――そんな驚きの研究が発表されました。もしこれが実現すれば、手術で小腸の大部分を失い、栄養をうまく吸収できなくなる難病「短腸症候群」に苦しむ人々にとって、大きな希望の光となる可能性があります。ワイル・コーネル医科大学の研究チームが、たった一つの遺伝子を操作するという画期的なアプローチで、この難題に挑みました。単一の遺伝子の働きを止めることで、大腸の一部が、栄養を吸収する小腸のように機能するよう再プログラムされることが明らかになりました。ワイル・コーネル医科大学の研究者たちは、前臨床研究において、この技術が小腸の大部分を摘出した際に生じる栄養失調を回復させることを示しました。この実証の成功は、同様の戦略が短腸症候群の治療に利用できる可能性を示唆しています。

短腸症候群は、慢性的な炎症、癌、外傷、または先天性の疾患に対処するための手術後に小腸がほとんど残らない場合に発生しうる、生命を脅かす疾患です。小腸は消化器系における主要な栄養吸収器官であるのに対し、大腸(結腸)は主に水分を吸収するため、短腸症候群の患者は全ての栄養を静脈注射で摂取する必要がある場合もあります。

2025年4月3日に医学誌「Gastroenterology」に掲載された新しい研究で、研究者たちは短腸症候群の前臨床モデルにおいて、大腸の遺伝子SATB2を削除すると、上行結腸の細胞がそのアイデンティティを小腸様の細胞に変化させ、栄養吸収を回復させ、体重減少を逆転させることを示しました。この論文のタイトルは、「回腸の特性を持つように大腸を再構築し短腸症候群を治療する(Remodeling the Colon with Ileal Properties to Treat Short Bowel Syndrome)」です。

「私た

私たちの体の中にある「大腸」が、まるで「小腸」のように生まれ変わるかもしれない――そんな驚きの研究が発表されました。もしこれが実現すれば、手術で小腸の大部分を失い、栄養をうまく吸収できなくなる難病「短腸症候群」に苦しむ人々にとって、大きな希望の光となる可能性があります。ワイル・コーネル医科大学の研究チームが、たった一つの遺伝子を操作するという画期的なアプローチで、この難題に挑みました。単一の遺伝子の働きを止めることで、大腸の一部が、栄養を吸収する小腸のように機能するよう再プログラムされることが明らかになりました。ワイル・コーネル医科大学の研究者たちは、前臨床研究において、この技術が小腸の大部分を摘出した際に生じる栄養失調を回復させることを示しました。この実証の成功は、同様の戦略が短腸症候群の治療に利用できる可能性を示唆しています。

短腸症候群は、慢性的な炎症、癌、外傷、または先天性の疾患に対処するための手術後に小腸がほとんど残らない場合に発生しうる、生命を脅かす疾患です。小腸は消化器系における主要な栄養吸収器官であるのに対し、大腸(結腸)は主に水分を吸収するため、短腸症候群の患者は全ての栄養を静脈注射で摂取する必要がある場合もあります。

2025年4月3日に医学誌「Gastroenterology」に掲載された新しい研究で、研究者たちは短腸症候群の前臨床モデルにおいて、大腸の遺伝子SATB2を削除すると、上行結腸の細胞がそのアイデンティティを小腸様の細胞に変化させ、栄養吸収を回復させ、体重減少を逆転させることを示しました。この論文のタイトルは、「回腸の特性を持つように大腸を再構築し短腸症候群を治療する(Remodeling the Colon with Ileal Properties to Treat Short Bowel Syndrome)」です。

「私た

失われた聴覚や視覚が、いつか取り戻せるようになるかもしれません。そんな未来を期待させる画期的な研究成果が発表されました。耳と目の細胞を再生させるための鍵を、全く同じ遺伝子が握っているかもしれないのです。南カリフォルニア大学(USC)の研究チームがマウスを用いた最新の研究で突き止めた、この驚くべき発見についてご紹介します。この研究は、USCステムセル研究所のクセニア・グネデワ博士(Ksenia Gnedeva, PhD)の研究室から、科学アカデミー紀要(PNAS)で発表されました。「感覚受容体の再生には、傷害に応答して前駆細胞が増殖することが不可欠ですが、哺乳類の内耳と網膜ではこのプロセスが阻害されています。この阻害に関わる遺伝子を理解することで、患者さんの聴覚や視覚を回復させる取り組みを前進させることができます」と、グネデワ博士は語ります。博士は、USCティナ・アンド・リック・カルーソ耳鼻咽喉科・頭頸部外科、およびケック医科大学院の幹細胞生物学・再生医療学科の助教を務めています。

本研究では、筆頭著者であるグネデワ研究室のエヴァ・ジャハンシル氏(Eva Jahanshir)とフアン・リャマス氏(Juan Llamas)が、ヒポ経路と呼ばれる相互作用する遺伝子群に着目しました。この経路は、細胞に「増殖停止」を命じる信号として機能し、胎児の発生段階で耳の細胞増殖を抑制することが、同研究室の過去の研究で示されています。今回の実験で科学者たちは、このヒポ経路が、成体マウスの耳と目で損傷した感覚受容容体の再生も抑制していることを明らかにしました。

研究チームは、ヒポ経路の重要なタンパク質であるLats1/2の働きを抑えるために、以前研究室で開発した実験的な化合物を使用しました。この薬剤様化合物をペトリ皿で作用させると、支持細胞として知られる前駆細胞が、平衡感覚を助ける内耳の感

失われた聴覚や視覚が、いつか取り戻せるようになるかもしれません。そんな未来を期待させる画期的な研究成果が発表されました。耳と目の細胞を再生させるための鍵を、全く同じ遺伝子が握っているかもしれないのです。南カリフォルニア大学(USC)の研究チームがマウスを用いた最新の研究で突き止めた、この驚くべき発見についてご紹介します。この研究は、USCステムセル研究所のクセニア・グネデワ博士(Ksenia Gnedeva, PhD)の研究室から、科学アカデミー紀要(PNAS)で発表されました。「感覚受容体の再生には、傷害に応答して前駆細胞が増殖することが不可欠ですが、哺乳類の内耳と網膜ではこのプロセスが阻害されています。この阻害に関わる遺伝子を理解することで、患者さんの聴覚や視覚を回復させる取り組みを前進させることができます」と、グネデワ博士は語ります。博士は、USCティナ・アンド・リック・カルーソ耳鼻咽喉科・頭頸部外科、およびケック医科大学院の幹細胞生物学・再生医療学科の助教を務めています。

本研究では、筆頭著者であるグネデワ研究室のエヴァ・ジャハンシル氏(Eva Jahanshir)とフアン・リャマス氏(Juan Llamas)が、ヒポ経路と呼ばれる相互作用する遺伝子群に着目しました。この経路は、細胞に「増殖停止」を命じる信号として機能し、胎児の発生段階で耳の細胞増殖を抑制することが、同研究室の過去の研究で示されています。今回の実験で科学者たちは、このヒポ経路が、成体マウスの耳と目で損傷した感覚受容容体の再生も抑制していることを明らかにしました。

研究チームは、ヒポ経路の重要なタンパク質であるLats1/2の働きを抑えるために、以前研究室で開発した実験的な化合物を使用しました。この薬剤様化合物をペトリ皿で作用させると、支持細胞として知られる前駆細胞が、平衡感覚を助ける内耳の感

HIVと共に生きる日々から、解放される日は来るのでしょうか?過去40年間の懸命な研究にもかかわらず、一度感染したヒト免疫不全ウイルスを体内から完全に消し去る治療法はまだ見つかっていません。しかし、希望の光が見えてきました。最新の臨床試験で、特殊な抗体を使った治療法が、毎日の服薬なしに長期間ウイルスを抑え込む可能性が示されたのです。これは、HIV治療における「寛解」という新たな目標達成に向けた、大きな一歩となるかもしれません。この記事では、その画期的な研究の最前線に迫ります。

過去40年間が私たちにHIVについて何かを教えてくれたとすれば、それは期待を調整することです。ウイルスの制御において多大な進歩があったにもかかわらず、一度定着したHIVを完全に根絶できる治療法はまだありません。しかし、最近の臨床試験からの有望な結果は、広域中和抗体療法(bNAbs: broadly neutralizing antibodies)が次善の策を達成できる可能性を示唆しています。ロックフェラー大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、およびオックスフォード大学(RIO試験: RIO collaboration)が主導する共同研究であるこの試験のデータは、最近レトロウイルス・日和見感染症会議で発表されました。その結果は、毎日の抗レトロウイルス療法の代わりに2種類のbNAbsの治療を一度だけ受けた参加者のほとんどが、最大20週間ウイルスを検出不能なレベルに維持できたことを示唆しています。抑制を維持した参加者には、20週目以降に2回目のbNAbs投与を受ける選択肢が与えられました。

研究者たちが参加者の追跡を続ける中で、この後者のグループはさらに有望な結果を示しました。48週目には参加者の半数が依然として検出不能であり、最後の治療から約1年後の72週目になっても3分の1がその状態を維持し

HIVと共に生きる日々から、解放される日は来るのでしょうか?過去40年間の懸命な研究にもかかわらず、一度感染したヒト免疫不全ウイルスを体内から完全に消し去る治療法はまだ見つかっていません。しかし、希望の光が見えてきました。最新の臨床試験で、特殊な抗体を使った治療法が、毎日の服薬なしに長期間ウイルスを抑え込む可能性が示されたのです。これは、HIV治療における「寛解」という新たな目標達成に向けた、大きな一歩となるかもしれません。この記事では、その画期的な研究の最前線に迫ります。

過去40年間が私たちにHIVについて何かを教えてくれたとすれば、それは期待を調整することです。ウイルスの制御において多大な進歩があったにもかかわらず、一度定着したHIVを完全に根絶できる治療法はまだありません。しかし、最近の臨床試験からの有望な結果は、広域中和抗体療法(bNAbs: broadly neutralizing antibodies)が次善の策を達成できる可能性を示唆しています。ロックフェラー大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、およびオックスフォード大学(RIO試験: RIO collaboration)が主導する共同研究であるこの試験のデータは、最近レトロウイルス・日和見感染症会議で発表されました。その結果は、毎日の抗レトロウイルス療法の代わりに2種類のbNAbsの治療を一度だけ受けた参加者のほとんどが、最大20週間ウイルスを検出不能なレベルに維持できたことを示唆しています。抑制を維持した参加者には、20週目以降に2回目のbNAbs投与を受ける選択肢が与えられました。

研究者たちが参加者の追跡を続ける中で、この後者のグループはさらに有望な結果を示しました。48週目には参加者の半数が依然として検出不能であり、最後の治療から約1年後の72週目になっても3分の1がその状態を維持し

夜空を覆い尽くす数千、数万のコウモリの群れ。洞窟から一斉に飛び立つその様は壮観ですが、なぜあれほどの密集状態で互いに衝突しないのでしょうか?この長年の謎は、科学者たちにとって「カクテルパーティーナイトメア」――騒がしい中で特定の声を聞き取れない状況――にも似た難問でした。しかし、最新の研究が、コウモリたちが音の洪水の中で巧みに進路を見つけ出し、衝突を回避する驚くべき戦略を明らかにしました。彼らが夜空を安全に飛び回るための、洗練された「空の交通ルール」に迫ります。

アヤ・ゴールドシュタイン氏(Aya Goldshtein)、オメル・マザール氏(Omer Mazar)、そしてヨッシー・ヨーベル氏(Yossi Yovel)は、コウモリの洞窟の外で幾夜も過ごしてきました。それでも、数千匹のコウモリが洞窟から噴き出し、夜の闇へと羽ばたいていく光景、時には液体のように見えるほどの高密度で飛び交う様に、科学者たちは毎回驚嘆させられます。しかし最近まで、コウモリ生物学者たちは、彼らが見ていなかったことによってさらに困惑していました。「コウモリは互いに衝突しません」と、マックス・プランク動物行動研究所のゴールドシュタイン氏は言います。「時には数十万匹のコウモリがすべて小さな開口部から飛び出すコロニーでさえもです。」

「悪夢の」カクテルパーティー

コウモリが採餌のために洞窟から押し出すように飛び出す際、毎晩どのようにして致命的な衝突を避けているのかは、科学的な謎でした。多くのコウモリは主に反響定位(エコーロケーション)によって世界を認識しています。彼らはコールを発し、反射したエコーを聞くことで、周囲の状況を「見る」ことができるのです。しかし、多くのコウモリが同時に反響定位を行うと、例えばコロニー全体が数分のうちに洞窟から出現するような場合、他のコウモリのコールが、彼らが必要とす

夜空を覆い尽くす数千、数万のコウモリの群れ。洞窟から一斉に飛び立つその様は壮観ですが、なぜあれほどの密集状態で互いに衝突しないのでしょうか?この長年の謎は、科学者たちにとって「カクテルパーティーナイトメア」――騒がしい中で特定の声を聞き取れない状況――にも似た難問でした。しかし、最新の研究が、コウモリたちが音の洪水の中で巧みに進路を見つけ出し、衝突を回避する驚くべき戦略を明らかにしました。彼らが夜空を安全に飛び回るための、洗練された「空の交通ルール」に迫ります。

アヤ・ゴールドシュタイン氏(Aya Goldshtein)、オメル・マザール氏(Omer Mazar)、そしてヨッシー・ヨーベル氏(Yossi Yovel)は、コウモリの洞窟の外で幾夜も過ごしてきました。それでも、数千匹のコウモリが洞窟から噴き出し、夜の闇へと羽ばたいていく光景、時には液体のように見えるほどの高密度で飛び交う様に、科学者たちは毎回驚嘆させられます。しかし最近まで、コウモリ生物学者たちは、彼らが見ていなかったことによってさらに困惑していました。「コウモリは互いに衝突しません」と、マックス・プランク動物行動研究所のゴールドシュタイン氏は言います。「時には数十万匹のコウモリがすべて小さな開口部から飛び出すコロニーでさえもです。」

「悪夢の」カクテルパーティー

コウモリが採餌のために洞窟から押し出すように飛び出す際、毎晩どのようにして致命的な衝突を避けているのかは、科学的な謎でした。多くのコウモリは主に反響定位(エコーロケーション)によって世界を認識しています。彼らはコールを発し、反射したエコーを聞くことで、周囲の状況を「見る」ことができるのです。しかし、多くのコウモリが同時に反響定位を行うと、例えばコロニー全体が数分のうちに洞窟から出現するような場合、他のコウモリのコールが、彼らが必要とす

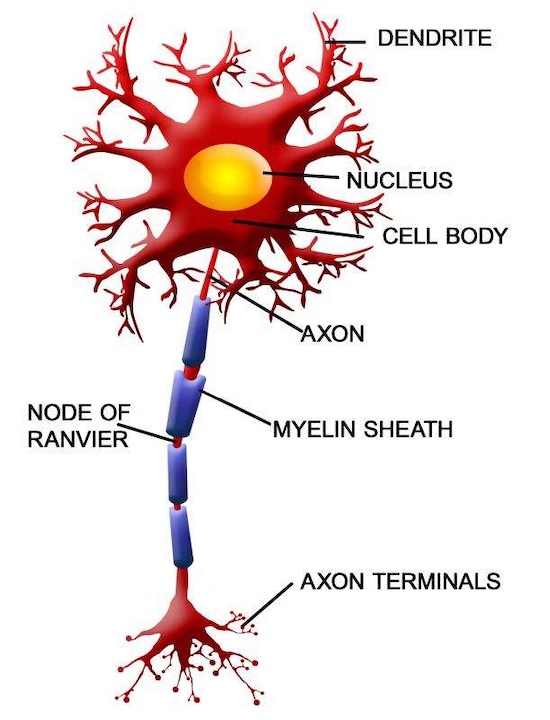

ふるえや動きにくさに悩まされるパーキンソン病。その根本的な原因はいまだ謎に包まれていますが、私たちの細胞がエネルギーを生み出す基本的な仕組み「解糖系」に、病解明の新たな鍵が隠されているかもしれません。中国の研究チームが、血液中の遺伝子情報を解析することで、パーキンソン病と解糖系の深い関わりを突き止めました。この記事では、病気の早期発見や新しい治療法開発につながる可能性を秘めた、この画期的な研究の最前線に迫ります。

パーキンソン病は、世界中で運動機能および認知機能に著しい影響を与える慢性的かつ進行性の神経変性疾患です。主な症状には、ふるえ、筋肉のこわばり、運動緩慢(ブラジキネジア)、バランス障害などがあります。集中的な研究にもかかわらず、正確な原因や進行メカニズムは依然として不明であり、効果的な診断と治療を妨げています。近年の研究では、グルコースを利用可能なエネルギーに変換するために不可欠な基本的な代謝経路である解糖系に注目が集まっています。2025年2月15日に『Heliyon』誌に掲載された画期的な研究論文「Glycolytic Pathways: The Hidden Regulators in Parkinson’s Disease(解糖系経路:パーキンソン病における隠れた制御因子)」において、中国の石河子大学の科学者たちは、パーキンソン病における解糖系の潜在的な役割について説得力のある証拠を提示しました。

解糖系関連バイオマーカーの特定

研究者たちは、高度なバイオインフォマティクス技術を用いて、パーキンソン病患者と健常対照者の血液サンプルにおける遺伝子発現を解析しました。Gene Expression Omnibus(GEO)データベースのデータセットを調べることにより、チームは解糖系関連遺伝子の発現における重大な混乱を突き止めました。彼らの解析

ふるえや動きにくさに悩まされるパーキンソン病。その根本的な原因はいまだ謎に包まれていますが、私たちの細胞がエネルギーを生み出す基本的な仕組み「解糖系」に、病解明の新たな鍵が隠されているかもしれません。中国の研究チームが、血液中の遺伝子情報を解析することで、パーキンソン病と解糖系の深い関わりを突き止めました。この記事では、病気の早期発見や新しい治療法開発につながる可能性を秘めた、この画期的な研究の最前線に迫ります。

パーキンソン病は、世界中で運動機能および認知機能に著しい影響を与える慢性的かつ進行性の神経変性疾患です。主な症状には、ふるえ、筋肉のこわばり、運動緩慢(ブラジキネジア)、バランス障害などがあります。集中的な研究にもかかわらず、正確な原因や進行メカニズムは依然として不明であり、効果的な診断と治療を妨げています。近年の研究では、グルコースを利用可能なエネルギーに変換するために不可欠な基本的な代謝経路である解糖系に注目が集まっています。2025年2月15日に『Heliyon』誌に掲載された画期的な研究論文「Glycolytic Pathways: The Hidden Regulators in Parkinson’s Disease(解糖系経路:パーキンソン病における隠れた制御因子)」において、中国の石河子大学の科学者たちは、パーキンソン病における解糖系の潜在的な役割について説得力のある証拠を提示しました。

解糖系関連バイオマーカーの特定

研究者たちは、高度なバイオインフォマティクス技術を用いて、パーキンソン病患者と健常対照者の血液サンプルにおける遺伝子発現を解析しました。Gene Expression Omnibus(GEO)データベースのデータセットを調べることにより、チームは解糖系関連遺伝子の発現における重大な混乱を突き止めました。彼らの解析

ゲノム科学の未来を照らす新たなリーダーシップが、ニューヨークで始動します。2025年3月27日、ニューヨークゲノムセンター(NYGC: New York Genome Center)は、ゲノミクスとエピジェネティクスの分野で世界的に名高いビン・レン博士(Bing Ren, PhD)を、新しい科学ディレクター兼最高経営責任者(CEO)として迎えると発表しました。この重要な人事は、大規模な慈善的支援と相まって、ゲノム研究の進展と、その成果を医療現場へとつなげる動きを一層加速させることが期待されます。レン博士がNYGC、そしてコロンビア大学と共にどのような革新を推進していくのか、その詳細とビジョンに迫ります。

レン博士はまた、コロンビア大学の遺伝学・発生学部門、生化学・分子生物物理学部門、システム生物学部門の教授、そしてバゲロス医学校内のロイ&ダイアナ・バゲロス基礎生物医学科学研究所の副所長にも就任します。レン博士は、遺伝子発現を制御する調節プロセスに焦点を当てたゲノミクスおよびエピジェネティクスの先駆的な研究で名高く、その業績は、遺伝情報が研究者によってどのように解釈されるか、そして遺伝子活性が発生や疾患の病態を通じてどのように調節されるかについての私たちの理解を深めてきました。彼の貢献は、精密医療からがん、神経疾患研究に至るまで、多岐にわたる分野に影響を与えています。

「私たちは、ビンをニューヨークゲノムセンターと、より広範なニューヨークの科学コミュニティに迎えることを嬉しく思います」と、NYGCの名誉科学ディレクターであり共同設立者であるトム・マニアティス博士(Tom Maniatis, PhD)は述べています。「ビンのゲノム科学への画期的な貢献は、ヒトの発生に関わる調節メカニズムと、それらがヒトの疾患でどのように変化するかについての私たちの理解に大きな進歩をもたら

ゲノム科学の未来を照らす新たなリーダーシップが、ニューヨークで始動します。2025年3月27日、ニューヨークゲノムセンター(NYGC: New York Genome Center)は、ゲノミクスとエピジェネティクスの分野で世界的に名高いビン・レン博士(Bing Ren, PhD)を、新しい科学ディレクター兼最高経営責任者(CEO)として迎えると発表しました。この重要な人事は、大規模な慈善的支援と相まって、ゲノム研究の進展と、その成果を医療現場へとつなげる動きを一層加速させることが期待されます。レン博士がNYGC、そしてコロンビア大学と共にどのような革新を推進していくのか、その詳細とビジョンに迫ります。

レン博士はまた、コロンビア大学の遺伝学・発生学部門、生化学・分子生物物理学部門、システム生物学部門の教授、そしてバゲロス医学校内のロイ&ダイアナ・バゲロス基礎生物医学科学研究所の副所長にも就任します。レン博士は、遺伝子発現を制御する調節プロセスに焦点を当てたゲノミクスおよびエピジェネティクスの先駆的な研究で名高く、その業績は、遺伝情報が研究者によってどのように解釈されるか、そして遺伝子活性が発生や疾患の病態を通じてどのように調節されるかについての私たちの理解を深めてきました。彼の貢献は、精密医療からがん、神経疾患研究に至るまで、多岐にわたる分野に影響を与えています。

「私たちは、ビンをニューヨークゲノムセンターと、より広範なニューヨークの科学コミュニティに迎えることを嬉しく思います」と、NYGCの名誉科学ディレクターであり共同設立者であるトム・マニアティス博士(Tom Maniatis, PhD)は述べています。「ビンのゲノム科学への画期的な貢献は、ヒトの発生に関わる調節メカニズムと、それらがヒトの疾患でどのように変化するかについての私たちの理解に大きな進歩をもたら

必死なメスの鳥たちにとっては切実な叫びです。なぜ一部の鳥だけが、縄張りを荒らす侵入者に猛烈に攻撃的になるのでしょうか?その謎を解く鍵は、意外な「住宅事情」にありました。デューク大学生物学助教のサラ・リプシャッツ博士(Sara Lipshutz, PhD)が率いる国際研究チームは、木の洞などの穴の中にしか巣を作れないメスの鳥が、巣作りの場所にそのような制約がない鳥よりもはるかに攻撃的であることを発見しました。「二次的な穴利用営巣性鳥類」と呼ばれるこれらの種は、木の幹や柵の柱、岩の露頭などに既存の穴を見つけて巣を作ります。「彼女たちは自分で穴を掘ることはできず、どこにでも巣を作れるわけではありません」とリプシャッツ博士は説明します。「木の穴を見つけなければならず、それが彼女たちが繁殖できる唯一の方法なのです。」

これらの特殊なニーズ、そして自分たちでは穴を作らないという事実は、良い巣を見つけたメスにとって、それが守るべき貴重な資源であることを意味します。そして彼女たちは、くちばしと爪、そしてかなりの量の怒りの鳴き声で、実際にそれを守るのです。

リプシャッツ博士の連邦政府資金によるチームは、ツバメ、アメリカムシクイ、スズメ、ツグミ、ミソサザイの5つの科の鳥に注目し、各科から近縁な2種(一方は二次的な穴利用営巣性の鳥、もう一方はそうでない鳥)を対象としました。研究者たちは、それぞれの種に対応する剥製と、その鳴き声を再生するBluetoothスピーカーを巣の近くに戦略的に配置し、住人である鳥がどのように反応するかを観察しました。

他の多くの形質と同様に、攻撃性も家系に由来し、鳥の進化の系統樹のある枝では他の枝よりも顕著に見られると予想されるかもしれません。しかし、リプシャッツ博士と彼女のチームが発見したのは、攻撃性が家系よりも巣作りの戦略にはるかに強く関連しているということ

必死なメスの鳥たちにとっては切実な叫びです。なぜ一部の鳥だけが、縄張りを荒らす侵入者に猛烈に攻撃的になるのでしょうか?その謎を解く鍵は、意外な「住宅事情」にありました。デューク大学生物学助教のサラ・リプシャッツ博士(Sara Lipshutz, PhD)が率いる国際研究チームは、木の洞などの穴の中にしか巣を作れないメスの鳥が、巣作りの場所にそのような制約がない鳥よりもはるかに攻撃的であることを発見しました。「二次的な穴利用営巣性鳥類」と呼ばれるこれらの種は、木の幹や柵の柱、岩の露頭などに既存の穴を見つけて巣を作ります。「彼女たちは自分で穴を掘ることはできず、どこにでも巣を作れるわけではありません」とリプシャッツ博士は説明します。「木の穴を見つけなければならず、それが彼女たちが繁殖できる唯一の方法なのです。」

これらの特殊なニーズ、そして自分たちでは穴を作らないという事実は、良い巣を見つけたメスにとって、それが守るべき貴重な資源であることを意味します。そして彼女たちは、くちばしと爪、そしてかなりの量の怒りの鳴き声で、実際にそれを守るのです。

リプシャッツ博士の連邦政府資金によるチームは、ツバメ、アメリカムシクイ、スズメ、ツグミ、ミソサザイの5つの科の鳥に注目し、各科から近縁な2種(一方は二次的な穴利用営巣性の鳥、もう一方はそうでない鳥)を対象としました。研究者たちは、それぞれの種に対応する剥製と、その鳴き声を再生するBluetoothスピーカーを巣の近くに戦略的に配置し、住人である鳥がどのように反応するかを観察しました。

他の多くの形質と同様に、攻撃性も家系に由来し、鳥の進化の系統樹のある枝では他の枝よりも顕著に見られると予想されるかもしれません。しかし、リプシャッツ博士と彼女のチームが発見したのは、攻撃性が家系よりも巣作りの戦略にはるかに強く関連しているということ

糖尿病による足の切断、そんな未来はもう見たくない。そんな切実な願いに応えるべく、シンガポールで画期的な治療法が開発されたかもしれません。なかなか治らない糖尿病性の傷は、世界中で多くの人々を苦しめており、深刻な場合には手足の切断に至ることもあります。この大きな課題に対し、シンガポール国立大学の研究者たちが、傷の治りを早める画期的な二つの「マイクロニードル技術」を開発しました。私たちの体にもともと備わっている治癒力を高め、同時に厄介な炎症を取り除くという、この新しいアプローチは、一体どのようなものなのでしょうか?この記事では、その驚くべき技術の詳細と、未来の医療にもたらす可能性に迫ります。

糖尿病性の創傷は、しばしば切断につながる深刻な合併症を引き起こします。これらの慢性で治癒しない創傷は、持続的な炎症を特徴とし、世界人口の6%以上が罹患しています。シンガポールでは、治癒しない糖尿病性の創傷が原因で、毎日約4件の下肢切断手術が行われています。シンガポールにおける糖尿病性創傷に焦点を当てたある研究では、2017年における患者一人当たりの切断関連の医療費総額は23,000ドルと推定されました。この国内外で極めて重要な課題に取り組むため、シンガポール国立大学(NUS)の研究者たちは、成長因子と呼ばれるタンパク質の機能を維持し、望ましくない炎症性化合物を除去することによって、前臨床モデルで糖尿病性創傷治癒を加速する有効性を示した2つのマイクロニードル技術を開発しました。

これら2つの新規技術は、シンガポール国立大学デザイン工学部生体医工学科および健康革新技術研究所のアンディ・テイ助教授(Assistant Professor Andy Tay)が率いる科学者チームによって開発されました。「成長因子は、主要な細胞機能を調節するため、創傷治癒に重要です。しかし、糖尿病性の創傷では

糖尿病による足の切断、そんな未来はもう見たくない。そんな切実な願いに応えるべく、シンガポールで画期的な治療法が開発されたかもしれません。なかなか治らない糖尿病性の傷は、世界中で多くの人々を苦しめており、深刻な場合には手足の切断に至ることもあります。この大きな課題に対し、シンガポール国立大学の研究者たちが、傷の治りを早める画期的な二つの「マイクロニードル技術」を開発しました。私たちの体にもともと備わっている治癒力を高め、同時に厄介な炎症を取り除くという、この新しいアプローチは、一体どのようなものなのでしょうか?この記事では、その驚くべき技術の詳細と、未来の医療にもたらす可能性に迫ります。

糖尿病性の創傷は、しばしば切断につながる深刻な合併症を引き起こします。これらの慢性で治癒しない創傷は、持続的な炎症を特徴とし、世界人口の6%以上が罹患しています。シンガポールでは、治癒しない糖尿病性の創傷が原因で、毎日約4件の下肢切断手術が行われています。シンガポールにおける糖尿病性創傷に焦点を当てたある研究では、2017年における患者一人当たりの切断関連の医療費総額は23,000ドルと推定されました。この国内外で極めて重要な課題に取り組むため、シンガポール国立大学(NUS)の研究者たちは、成長因子と呼ばれるタンパク質の機能を維持し、望ましくない炎症性化合物を除去することによって、前臨床モデルで糖尿病性創傷治癒を加速する有効性を示した2つのマイクロニードル技術を開発しました。

これら2つの新規技術は、シンガポール国立大学デザイン工学部生体医工学科および健康革新技術研究所のアンディ・テイ助教授(Assistant Professor Andy Tay)が率いる科学者チームによって開発されました。「成長因子は、主要な細胞機能を調節するため、創傷治癒に重要です。しかし、糖尿病性の創傷では

カリッと香ばしく、栄養もたっぷり。私たちの食卓を彩るピスタチオですが、その未来がちょっぴり心配なことをご存知でしたか?気候変動の影響を受けやすいピスタチオ栽培を持続可能にし、さらにはもっと美味しく、もっと栄養豊かにするための鍵が、ついに見つかったかもしれません。カリフォルニア大学デービス校の研究チームが、ピスタチオの遺伝情報を詳細に解読し、その秘密に迫りました。カリフォルニア州は全米のピスタチオの99%を生産し、州内で約30億ドルの経済価値を生み出しています。しかし、ピスタチオはそのDNAの高品質なマップが不足していたこともあり、これまで十分な研究がされてきませんでした。カリフォルニア大学デービス校の研究者らはこの度、ピスタチオの最も包括的なゲノム配列を作成し、これにより植物育種家はより優れた、おそらくはより栄養価の高い品種を作り出すことが可能になります。

彼らはまた、ピスタチオのナッツがどのように発達するかの詳細も明らかにし、これは農家が作物をより持続可能な形で管理するのに役立ちます。New Phytologist誌が2025年3月20日にこの研究を発表しました。このオープンアクセスの論文タイトルは「In a Nutshell: Pistachio Genome and Kernel Development(ナッツシェルの中:ピスタチオのゲノムと仁の発達)」です。

科学者たちは以前にもピスタチオのDNA配列を解読していましたが、共同責任著者である植物科学科の助教、J. グレイ・モンロー博士(J. Grey Monroe, PhD)は、この新しい遺伝子地図ははるかに詳細で正確であると述べています。「新しい参照ゲノムの精度の向上は、風景の手描きの地図からGoogle Earthの衛星画像に移行するようなものです」と彼は語りました。モンロー博士と研究チームは、カリフォル

カリッと香ばしく、栄養もたっぷり。私たちの食卓を彩るピスタチオですが、その未来がちょっぴり心配なことをご存知でしたか?気候変動の影響を受けやすいピスタチオ栽培を持続可能にし、さらにはもっと美味しく、もっと栄養豊かにするための鍵が、ついに見つかったかもしれません。カリフォルニア大学デービス校の研究チームが、ピスタチオの遺伝情報を詳細に解読し、その秘密に迫りました。カリフォルニア州は全米のピスタチオの99%を生産し、州内で約30億ドルの経済価値を生み出しています。しかし、ピスタチオはそのDNAの高品質なマップが不足していたこともあり、これまで十分な研究がされてきませんでした。カリフォルニア大学デービス校の研究者らはこの度、ピスタチオの最も包括的なゲノム配列を作成し、これにより植物育種家はより優れた、おそらくはより栄養価の高い品種を作り出すことが可能になります。

彼らはまた、ピスタチオのナッツがどのように発達するかの詳細も明らかにし、これは農家が作物をより持続可能な形で管理するのに役立ちます。New Phytologist誌が2025年3月20日にこの研究を発表しました。このオープンアクセスの論文タイトルは「In a Nutshell: Pistachio Genome and Kernel Development(ナッツシェルの中:ピスタチオのゲノムと仁の発達)」です。

科学者たちは以前にもピスタチオのDNA配列を解読していましたが、共同責任著者である植物科学科の助教、J. グレイ・モンロー博士(J. Grey Monroe, PhD)は、この新しい遺伝子地図ははるかに詳細で正確であると述べています。「新しい参照ゲノムの精度の向上は、風景の手描きの地図からGoogle Earthの衛星画像に移行するようなものです」と彼は語りました。モンロー博士と研究チームは、カリフォル

私たちの体の設計図であるDNA。その形は「二重らせん」だと、誰もが学んできたはずです。しかし、もしDNAがらせん以外の形をとることがあり、それが病気の原因や進化の鍵を握っているとしたら…? 最新のゲノム解読技術が、これまで謎に包まれてきたDNAの「もう一つの顔」を明らかにし始めています。研究者たちは、最近公開されたヒト、チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、そして2種のオランウータンのテロメア・ツー・テロメアゲノムを用いて、二重らせん以外の構造を形成しうるDNA配列の位置を予測しました。

特定のDNA配列は、標準的な二重らせん以外の構造を形成することがあります。これらの代替的なDNA立体構造は非B型DNAと呼ばれ、細胞プロセスやゲノム進化の調節因子として関与が指摘されてきましたが、そのDNAは反復性が高い傾向があり、最近まで配列を確実に読み取って組み立てることを困難にしていました。今回、ペンシルベニア州立大学の生物学者たちが率いる研究チームが、大型類人猿における非B型DNA構造の位置を包括的に予測しました。これは、遺伝性疾患やがんへの関与が知られているこれらの構造の機能と進化を理解するための第一歩であるとチームは述べています。この研究は、反復DNAに関連する塩基配列決定とアセンブリの困難を克服し、ゲノムに残っていたギャップを埋めた、新しく利用可能になったヒトや他の大型類人猿のテロメア・ツー・テロメア(T2T)、すなわち末端から末端までの完全なゲノムに依存しています。この研究を記述した論文は、非B型DNAが新たに解読されたゲノム領域に豊富に存在することを示し、新たな機能の可能性を示唆するもので、2025年4月24日付の学術誌Nucleic Acids Researchに掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは、「Non-Canonical DNA in Human

私たちの体の設計図であるDNA。その形は「二重らせん」だと、誰もが学んできたはずです。しかし、もしDNAがらせん以外の形をとることがあり、それが病気の原因や進化の鍵を握っているとしたら…? 最新のゲノム解読技術が、これまで謎に包まれてきたDNAの「もう一つの顔」を明らかにし始めています。研究者たちは、最近公開されたヒト、チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、そして2種のオランウータンのテロメア・ツー・テロメアゲノムを用いて、二重らせん以外の構造を形成しうるDNA配列の位置を予測しました。

特定のDNA配列は、標準的な二重らせん以外の構造を形成することがあります。これらの代替的なDNA立体構造は非B型DNAと呼ばれ、細胞プロセスやゲノム進化の調節因子として関与が指摘されてきましたが、そのDNAは反復性が高い傾向があり、最近まで配列を確実に読み取って組み立てることを困難にしていました。今回、ペンシルベニア州立大学の生物学者たちが率いる研究チームが、大型類人猿における非B型DNA構造の位置を包括的に予測しました。これは、遺伝性疾患やがんへの関与が知られているこれらの構造の機能と進化を理解するための第一歩であるとチームは述べています。この研究は、反復DNAに関連する塩基配列決定とアセンブリの困難を克服し、ゲノムに残っていたギャップを埋めた、新しく利用可能になったヒトや他の大型類人猿のテロメア・ツー・テロメア(T2T)、すなわち末端から末端までの完全なゲノムに依存しています。この研究を記述した論文は、非B型DNAが新たに解読されたゲノム領域に豊富に存在することを示し、新たな機能の可能性を示唆するもので、2025年4月24日付の学術誌Nucleic Acids Researchに掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは、「Non-Canonical DNA in Human

院内感染などで問題となる手強い細菌、クロストリディオイデス・ディフィシル(C. diff)。この菌が、なんと他の腸内細菌にとっては「毒」となる物質を、自身の「栄養」に変えて生き延びる驚きの戦略を持っていたことが明らかになりました!私たちの食卓にものぼるブロッコリーなどの野菜に含まれる可能性のあるこの物質と、C. diffのしたたかな関係とは?感染メカニズムの新たな理解と、未来の治療法につながるかもしれない最新の研究成果を、わかりやすくご紹介します。医療関連感染性下痢の最も一般的な原因菌であるクロストリディオイデス・ディフィシル(C. diff: Clostridioides difficile)は、ヒトの腸内常在菌を殺す化合物を生存と増殖に利用し、感染した腸内で競争上の優位性を獲得できることが明らかになりました。ヴァンダービルト大学医療センター(VUMC: Vanderbilt University Medical Center)の研究者チームは、C. diffが、ブロッコリーなどの食品に含まれる可能性のある有毒な化合物「4-チオウラシル」を利用可能な栄養素に変換する仕組みを発見しました。

2025年3月25日に学術誌「Cell Host & Microbe」に掲載された彼らの発見は、C. diff感染の分子的要因の理解を深め、新たな治療戦略を示唆するものです。この論文のタイトルは「A Thiouracil Desulfurase Protects Clostridioides difficile RNA from 4-Thiouracil Incorporation, Providing a Competitive Advantage in the Gut(チオウラシル脱硫酵素はクロストリディオイデス・ディフィシルのRNAを4-チオウラシル取り込みから保護し

院内感染などで問題となる手強い細菌、クロストリディオイデス・ディフィシル(C. diff)。この菌が、なんと他の腸内細菌にとっては「毒」となる物質を、自身の「栄養」に変えて生き延びる驚きの戦略を持っていたことが明らかになりました!私たちの食卓にものぼるブロッコリーなどの野菜に含まれる可能性のあるこの物質と、C. diffのしたたかな関係とは?感染メカニズムの新たな理解と、未来の治療法につながるかもしれない最新の研究成果を、わかりやすくご紹介します。医療関連感染性下痢の最も一般的な原因菌であるクロストリディオイデス・ディフィシル(C. diff: Clostridioides difficile)は、ヒトの腸内常在菌を殺す化合物を生存と増殖に利用し、感染した腸内で競争上の優位性を獲得できることが明らかになりました。ヴァンダービルト大学医療センター(VUMC: Vanderbilt University Medical Center)の研究者チームは、C. diffが、ブロッコリーなどの食品に含まれる可能性のある有毒な化合物「4-チオウラシル」を利用可能な栄養素に変換する仕組みを発見しました。

2025年3月25日に学術誌「Cell Host & Microbe」に掲載された彼らの発見は、C. diff感染の分子的要因の理解を深め、新たな治療戦略を示唆するものです。この論文のタイトルは「A Thiouracil Desulfurase Protects Clostridioides difficile RNA from 4-Thiouracil Incorporation, Providing a Competitive Advantage in the Gut(チオウラシル脱硫酵素はクロストリディオイデス・ディフィシルのRNAを4-チオウラシル取り込みから保護し

美食の代名詞、フォアグラ。そのとろけるような舌触りと濃厚な風味は多くの人々を魅了しますが、伝統的な生産方法が動物福祉の観点から議論を呼んでいることも事実です。もし、あの贅沢な味わいを、動物たちにもっと優しい方法で実現できるとしたら?この記事では、科学者たちが強制給餌に頼らず、本物と見紛うフォアグラを創り出す画期的なレシピを開発し、特許を取得したニュースをお届けします。美食と倫理の両立を目指す、注目の研究に迫ります。

フォアグラは、アヒルやガチョウの肝臓から作られるユニークな珍味です。その風味は好みが分かれることもありますが、バターのように濃厚で脂質の多いこの料理は、世界の多くの地域で珍重される贅沢な一品です。フォアグラが通常の家禽の肝臓と異なるのは、その高い脂肪含有量のおかげであり、これは伝統的にアヒルやガチョウに通常の餌以上の量を与える強制給餌によって達成されてきました。

研究者であるトーマス・ヴィルギス氏(Thomas Vilgis)はフォアグラを愛好していますが、この料理をもっと倫理的に楽しむ方法はないかと考えました。AIP出版発行の学術誌「フィジックス・オブ・フルイズ」で、ヴィルギス氏はマックス・プランク高分子研究所および南デンマーク大学の共同研究者たちと共に、強制給餌なしでこの美味な料理を再現するプロセスを開発しました。このオープンアクセスの論文は2025年3月25日に公開され、タイトルは「Foie Gras Pâté Without Force-Feeding(強制給餌なしのフォアグラパテ)」です。

「フォアグラをより手軽にし、動物福祉にも配慮したものにすることは長年の夢でした」とヴィルギス氏は語ります。「この強制給餌という慣行を終わらせる、あるいは少なくとも減らすことは良いことです。」

ヴィルギス氏と彼のチームにとって、フォアグラに外部の材料や添加

美食の代名詞、フォアグラ。そのとろけるような舌触りと濃厚な風味は多くの人々を魅了しますが、伝統的な生産方法が動物福祉の観点から議論を呼んでいることも事実です。もし、あの贅沢な味わいを、動物たちにもっと優しい方法で実現できるとしたら?この記事では、科学者たちが強制給餌に頼らず、本物と見紛うフォアグラを創り出す画期的なレシピを開発し、特許を取得したニュースをお届けします。美食と倫理の両立を目指す、注目の研究に迫ります。

フォアグラは、アヒルやガチョウの肝臓から作られるユニークな珍味です。その風味は好みが分かれることもありますが、バターのように濃厚で脂質の多いこの料理は、世界の多くの地域で珍重される贅沢な一品です。フォアグラが通常の家禽の肝臓と異なるのは、その高い脂肪含有量のおかげであり、これは伝統的にアヒルやガチョウに通常の餌以上の量を与える強制給餌によって達成されてきました。

研究者であるトーマス・ヴィルギス氏(Thomas Vilgis)はフォアグラを愛好していますが、この料理をもっと倫理的に楽しむ方法はないかと考えました。AIP出版発行の学術誌「フィジックス・オブ・フルイズ」で、ヴィルギス氏はマックス・プランク高分子研究所および南デンマーク大学の共同研究者たちと共に、強制給餌なしでこの美味な料理を再現するプロセスを開発しました。このオープンアクセスの論文は2025年3月25日に公開され、タイトルは「Foie Gras Pâté Without Force-Feeding(強制給餌なしのフォアグラパテ)」です。

「フォアグラをより手軽にし、動物福祉にも配慮したものにすることは長年の夢でした」とヴィルギス氏は語ります。「この強制給餌という慣行を終わらせる、あるいは少なくとも減らすことは良いことです。」

ヴィルギス氏と彼のチームにとって、フォアグラに外部の材料や添加

いつもの食事が、実はこころの元気と深く関わっているかもしれません。最近の研究で、しょっぱいものが大好きなあなたの食生活が、知らず知らずのうちに「うつ」の引き金となる特定のタンパク質を増やしている可能性が浮かび上がってきました。この記事では、塩分の摂りすぎと心の病の意外な関係、そしてそこから見える新しい予防法や治療法への希望の光を、やさしく解き明かしていきます。免疫学の専門誌「Journal of Immunology」に発表された新しい研究で、高塩分食が、インターロイキン17Aと呼ばれるタンパク質の産生を促進することによって、マウスにうつ病様症状を引き起こすことが明らかになりました。このタンパク質は、以前からヒトの臨床研究においてもうつ病の一因として特定されていました。

「この研究は、減塩などの食事介入が精神疾患の予防策となることを支持するものです。また、IL-17Aを標的とした新しいうつ病治療戦略への道を開くものでもあります」と、この研究を主導した南京医科大学の研究者、シャオジュン・チェン博士(Xiaojun Chen, PhD)は述べています。「これらの知見が、塩分摂取ガイドラインに関する議論を促進することを期待しています」とチェン博士は語りました。

研究チームはまた、高塩分食を与えられたマウスにおいて、ガンマデルタT細胞と呼ばれる免疫細胞の一種がIL-17Aの重要な供給源であり、IL-17A産生細胞の約40%を占めることを特定しました。γδT細胞を除去すると、高塩分食誘発性のうつ様症状が大幅に軽減され、別の治療法の可能性も示されました。

高塩分摂取は西洋型の食事ではごく一般的で、ファストフードには家庭料理の100倍もの塩分が含まれていることも珍しくありません。高塩分食は、心血管疾患、自己免疫疾患、神経発達特性の多様性に関連する疾患と関連しており、すでに

いつもの食事が、実はこころの元気と深く関わっているかもしれません。最近の研究で、しょっぱいものが大好きなあなたの食生活が、知らず知らずのうちに「うつ」の引き金となる特定のタンパク質を増やしている可能性が浮かび上がってきました。この記事では、塩分の摂りすぎと心の病の意外な関係、そしてそこから見える新しい予防法や治療法への希望の光を、やさしく解き明かしていきます。免疫学の専門誌「Journal of Immunology」に発表された新しい研究で、高塩分食が、インターロイキン17Aと呼ばれるタンパク質の産生を促進することによって、マウスにうつ病様症状を引き起こすことが明らかになりました。このタンパク質は、以前からヒトの臨床研究においてもうつ病の一因として特定されていました。

「この研究は、減塩などの食事介入が精神疾患の予防策となることを支持するものです。また、IL-17Aを標的とした新しいうつ病治療戦略への道を開くものでもあります」と、この研究を主導した南京医科大学の研究者、シャオジュン・チェン博士(Xiaojun Chen, PhD)は述べています。「これらの知見が、塩分摂取ガイドラインに関する議論を促進することを期待しています」とチェン博士は語りました。

研究チームはまた、高塩分食を与えられたマウスにおいて、ガンマデルタT細胞と呼ばれる免疫細胞の一種がIL-17Aの重要な供給源であり、IL-17A産生細胞の約40%を占めることを特定しました。γδT細胞を除去すると、高塩分食誘発性のうつ様症状が大幅に軽減され、別の治療法の可能性も示されました。

高塩分摂取は西洋型の食事ではごく一般的で、ファストフードには家庭料理の100倍もの塩分が含まれていることも珍しくありません。高塩分食は、心血管疾患、自己免疫疾患、神経発達特性の多様性に関連する疾患と関連しており、すでに

これまで手の施しようがなかった「治療抵抗性てんかん」。その影に隠れていた微細な脳の変化を、ついに捉える光明が差し込んできました!超強力なMRIスキャナーの限界を打ち破る新技術が、手術による根治への道を切り開き、多くの患者さんに希望をもたらそうとしています。この記事では、ケンブリッジ大学とパリ・サクレー大学の研究チームが開発した画期的な画像診断法と、それによって人生が大きく変わった一人の女性の物語をご紹介します。超強力なMRIスキャナーが、治療抵抗性てんかんの原因となる患者さんの脳内の微細な差異を特定できる新技術が登場しました。このアプローチを用いた最初の研究では、英国ケンブリッジのアデンブルック病院の医師たちが、患者さんに根治手術を提案することを可能にしました。

これまで、7テスラ(7T)MRIスキャナーは(先行する3Tスキャナーの2倍以上の強度である7テスラの磁場を使用して動作するためそう呼ばれています)、脳の重要な部分で信号のブラックアウトに悩まされてきました。しかし、医学雑誌「Epilepsia」に2025年3月20日付で発表された研究において、ケンブリッジとパリの研究者チームは、この課題を克服する画期的な技術を導入しました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Parallel Transmit 7T MRI for Adult Epilepsy Pre-Surgical Evaluation(成人てんかんの術前評価のための並列送信7T MRI)」です。

英国では約36万人が、脳の一部から発作が広がる焦点てんかんとして知られる症状を抱えています。これらの人々の3分の1は、薬物療法にもかかわらず持続的な発作があり、その状態を根治できる唯一の治療法は手術です。てんかん発作は、入院理由の第6位を占めています。

外科医がこの手術を行うためには、発作の原因となって

これまで手の施しようがなかった「治療抵抗性てんかん」。その影に隠れていた微細な脳の変化を、ついに捉える光明が差し込んできました!超強力なMRIスキャナーの限界を打ち破る新技術が、手術による根治への道を切り開き、多くの患者さんに希望をもたらそうとしています。この記事では、ケンブリッジ大学とパリ・サクレー大学の研究チームが開発した画期的な画像診断法と、それによって人生が大きく変わった一人の女性の物語をご紹介します。超強力なMRIスキャナーが、治療抵抗性てんかんの原因となる患者さんの脳内の微細な差異を特定できる新技術が登場しました。このアプローチを用いた最初の研究では、英国ケンブリッジのアデンブルック病院の医師たちが、患者さんに根治手術を提案することを可能にしました。

これまで、7テスラ(7T)MRIスキャナーは(先行する3Tスキャナーの2倍以上の強度である7テスラの磁場を使用して動作するためそう呼ばれています)、脳の重要な部分で信号のブラックアウトに悩まされてきました。しかし、医学雑誌「Epilepsia」に2025年3月20日付で発表された研究において、ケンブリッジとパリの研究者チームは、この課題を克服する画期的な技術を導入しました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Parallel Transmit 7T MRI for Adult Epilepsy Pre-Surgical Evaluation(成人てんかんの術前評価のための並列送信7T MRI)」です。

英国では約36万人が、脳の一部から発作が広がる焦点てんかんとして知られる症状を抱えています。これらの人々の3分の1は、薬物療法にもかかわらず持続的な発作があり、その状態を根治できる唯一の治療法は手術です。てんかん発作は、入院理由の第6位を占めています。

外科医がこの手術を行うためには、発作の原因となって

注射の回数が減り、針も細くなる――そんな夢のような薬物投与法が、もうすぐ現実になるかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)のエンジニアたちが、薬の小さな結晶を注射することで、皮下で薬剤が長期間安定して放出される「薬剤貯蔵庫(デポ)」を作り出す新しい技術を開発しました。これにより、避妊薬やヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症などの治療薬を、より少ない苦痛で、数ヶ月から数年にわたって届けられるようになるかもしれません。このアプローチは、より細い針とより少ない注射回数で、避妊薬やヒト免疫不全ウイルス感染症などの疾患治療薬の長期的な投与に新たな選択肢をもたらす可能性があります。

MITのエンジニアたちは、特定の薬剤をより少ない痛みで高用量投与する新しい方法を考案しました。それは、薬剤を微小な結晶の懸濁液として注射するというものです。皮下に注入されると、結晶は集合して数ヶ月から数年間持続する可能性のある薬剤の「デポ剤」を形成し、頻繁な薬剤注射の必要性をなくします。このアプローチは、長期作用型の避妊薬や、長期間にわたって投与する必要がある他の薬剤の送達に有用である可能性があります。薬剤は注射前に懸濁液中に分散されているため、患者にとってより許容しやすい細い針を通して投与することができます。

「私たちは、細い針を通して、非常によく制御された持続的な送達が、おそらく数ヶ月、さらには数年間可能であることを示しました」と、MITの機械工学准教授であり、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院(BWH: Brigham and Women’s Hospital)の消化器専門医、ブロード研究所のアソシエイトメンバーであり、この研究のシニアオーサーであるジョバンニ・トラバーソ博士(Giovanni Traverso, PhD)は述べています。トラバーソ博士は、ジョンズ・ホプキンス大学のバー

注射の回数が減り、針も細くなる――そんな夢のような薬物投与法が、もうすぐ現実になるかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)のエンジニアたちが、薬の小さな結晶を注射することで、皮下で薬剤が長期間安定して放出される「薬剤貯蔵庫(デポ)」を作り出す新しい技術を開発しました。これにより、避妊薬やヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症などの治療薬を、より少ない苦痛で、数ヶ月から数年にわたって届けられるようになるかもしれません。このアプローチは、より細い針とより少ない注射回数で、避妊薬やヒト免疫不全ウイルス感染症などの疾患治療薬の長期的な投与に新たな選択肢をもたらす可能性があります。

MITのエンジニアたちは、特定の薬剤をより少ない痛みで高用量投与する新しい方法を考案しました。それは、薬剤を微小な結晶の懸濁液として注射するというものです。皮下に注入されると、結晶は集合して数ヶ月から数年間持続する可能性のある薬剤の「デポ剤」を形成し、頻繁な薬剤注射の必要性をなくします。このアプローチは、長期作用型の避妊薬や、長期間にわたって投与する必要がある他の薬剤の送達に有用である可能性があります。薬剤は注射前に懸濁液中に分散されているため、患者にとってより許容しやすい細い針を通して投与することができます。

「私たちは、細い針を通して、非常によく制御された持続的な送達が、おそらく数ヶ月、さらには数年間可能であることを示しました」と、MITの機械工学准教授であり、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院(BWH: Brigham and Women’s Hospital)の消化器専門医、ブロード研究所のアソシエイトメンバーであり、この研究のシニアオーサーであるジョバンニ・トラバーソ博士(Giovanni Traverso, PhD)は述べています。トラバーソ博士は、ジョンズ・ホプキンス大学のバー

まるで魔法のように、たった一つの細胞がリズミカルに動き出し、生命の形が紡ぎ出されていく――そんな神秘的なプロセスの一端を、光を使って自在にコントロールできるとしたらどうでしょう?マサチューセッツ工科大学(MIT)の科学者たちが、光をスイッチにして細胞の初期段階の「ダンス」を操る画期的な方法を開発しました。この技術は、将来、傷ついた組織を修復したり、必要な場所に正確に薬を届けたりする、まったく新しい医療への道を開くかもしれません。この研究は、創傷治癒や薬物送達のための、光で活性化する合成細胞の設計を可能にするかもしれません。

生命は、単一の細胞の動きとともに形作られます。特定のタンパク質や酵素からのシグナルに応答して、細胞は動き始め、振動し、収縮を引き起こし、くびれ、最終的には分裂に至ります。娘細胞が世代を超えてそれに続くと、それらは成長し、分化し、最終的には完全に形成された生物へと配置されます。今回、マサチューセッツ工科大学の科学者たちは、光を使って、単一細胞が発生の最も初期の段階でどのように揺れ動き、移動するかを制御しました。研究チームは、科学者が細胞の成長と発生を理解するための古典的なモデルとして長年使用してきた生物であるヒトデが産生する卵細胞の動きを研究しました。研究者たちは、ヒトデ卵細胞内で一連の動きを引き起こす重要な酵素に焦点を当てました。彼らは、同じ酵素の光感受性バージョンを遺伝子操作で設計し、それを卵細胞に注入し、その後、異なる光のパターンで細胞を刺激しました。

その結果、光が酵素を効果的に活性化し、それが細胞を予測可能なパターンで揺れ動かすことを発見しました。例えば、科学者たちは、照射する光のパターンに応じて、細胞に小さなくびれや広範囲な収縮を示させることができました。細胞の周りの特定の部分に光を当てることで、細胞の形を円形から四角形に引き伸ばす

まるで魔法のように、たった一つの細胞がリズミカルに動き出し、生命の形が紡ぎ出されていく――そんな神秘的なプロセスの一端を、光を使って自在にコントロールできるとしたらどうでしょう?マサチューセッツ工科大学(MIT)の科学者たちが、光をスイッチにして細胞の初期段階の「ダンス」を操る画期的な方法を開発しました。この技術は、将来、傷ついた組織を修復したり、必要な場所に正確に薬を届けたりする、まったく新しい医療への道を開くかもしれません。この研究は、創傷治癒や薬物送達のための、光で活性化する合成細胞の設計を可能にするかもしれません。

生命は、単一の細胞の動きとともに形作られます。特定のタンパク質や酵素からのシグナルに応答して、細胞は動き始め、振動し、収縮を引き起こし、くびれ、最終的には分裂に至ります。娘細胞が世代を超えてそれに続くと、それらは成長し、分化し、最終的には完全に形成された生物へと配置されます。今回、マサチューセッツ工科大学の科学者たちは、光を使って、単一細胞が発生の最も初期の段階でどのように揺れ動き、移動するかを制御しました。研究チームは、科学者が細胞の成長と発生を理解するための古典的なモデルとして長年使用してきた生物であるヒトデが産生する卵細胞の動きを研究しました。研究者たちは、ヒトデ卵細胞内で一連の動きを引き起こす重要な酵素に焦点を当てました。彼らは、同じ酵素の光感受性バージョンを遺伝子操作で設計し、それを卵細胞に注入し、その後、異なる光のパターンで細胞を刺激しました。

その結果、光が酵素を効果的に活性化し、それが細胞を予測可能なパターンで揺れ動かすことを発見しました。例えば、科学者たちは、照射する光のパターンに応じて、細胞に小さなくびれや広範囲な収縮を示させることができました。細胞の周りの特定の部分に光を当てることで、細胞の形を円形から四角形に引き伸ばす

空を覆い尽くし、農作物に壊滅的な被害をもたらすバッタの大群。その圧倒的な光景は自然の驚異であると同時に、長年、人類を悩ませてきた脅威でもあります。彼らは一体どのようにして、あれほど巨大な群れを形成し、統率された動きで移動するのでしょうか?この長年の謎に、新たな光を当てる研究が登場しました。従来の定説を覆すかもしれないその新理論は、バッタの被害を食い止めるための画期的な戦略につながるかもしれません。2025年2月27日にScience誌に掲載された新しい研究が、自然界で最も見事で、しかし破壊的な現象の一つである、共に移動する巨大なバッタの群れについての私たちの理解を塗り替えようとしています。テキサスA&M大学農学生命科学部昆虫学科の摂政教授であり、チャールズ・R・パレンシア記念講座(綿花昆虫学)の保持者であるグレッグ・ソード博士(Greg Sword, PhD)を含む研究チームは、動物の集団において無秩序から秩序がどのように生まれるのかという長年の理論に異議を唱えています。

ソード博士は、マックス・プランク動物行動研究所およびドイツ・コンスタンツ大学集団行動高等研究センターの研究者チームと共に、最近「The Behavioral Mechanisms Governing Collective Motion in Swarming Locusts(群れをなすバッタの集団運動を支配する行動メカニズム)」と題する研究を発表しました。この研究は、バッタはこれまで信じられていたような同期した集団運動ではなく、非協調的なリーダー追従行動のような形で移動することを提案しています。この記事には、サイエンス誌に「Virtual Reality Rewrites Rules of the Swarm(バーチャルリアリティが群れのルールを書き換える)と題されたパースペクティブ論文も掲

空を覆い尽くし、農作物に壊滅的な被害をもたらすバッタの大群。その圧倒的な光景は自然の驚異であると同時に、長年、人類を悩ませてきた脅威でもあります。彼らは一体どのようにして、あれほど巨大な群れを形成し、統率された動きで移動するのでしょうか?この長年の謎に、新たな光を当てる研究が登場しました。従来の定説を覆すかもしれないその新理論は、バッタの被害を食い止めるための画期的な戦略につながるかもしれません。2025年2月27日にScience誌に掲載された新しい研究が、自然界で最も見事で、しかし破壊的な現象の一つである、共に移動する巨大なバッタの群れについての私たちの理解を塗り替えようとしています。テキサスA&M大学農学生命科学部昆虫学科の摂政教授であり、チャールズ・R・パレンシア記念講座(綿花昆虫学)の保持者であるグレッグ・ソード博士(Greg Sword, PhD)を含む研究チームは、動物の集団において無秩序から秩序がどのように生まれるのかという長年の理論に異議を唱えています。

ソード博士は、マックス・プランク動物行動研究所およびドイツ・コンスタンツ大学集団行動高等研究センターの研究者チームと共に、最近「The Behavioral Mechanisms Governing Collective Motion in Swarming Locusts(群れをなすバッタの集団運動を支配する行動メカニズム)」と題する研究を発表しました。この研究は、バッタはこれまで信じられていたような同期した集団運動ではなく、非協調的なリーダー追従行動のような形で移動することを提案しています。この記事には、サイエンス誌に「Virtual Reality Rewrites Rules of the Swarm(バーチャルリアリティが群れのルールを書き換える)と題されたパースペクティブ論文も掲

「お腹がいっぱい!」と感じさせてくれる満腹感。この大切な感覚を操る脳内物質が、実は私たち人間だけでなく、なんとヒトデにも共通して存在し、5億年以上も前から食欲をコントロールしてきたかもしれないとしたら、驚きませんか?このほど、ロンドン大学クイーンメアリー校の生物学者チームが、食欲を抑える働きを持つ神経ホルモン「ボンベシン」の驚くべき進化のルーツを解明しました。この発見は、私たちの食欲メカニズムの起源を深く理解する上で、新たな扉を開くものです。ロンドン大学クイーンメアリー校の生物学研究チームは、ヒトの食欲を制御する神経ホルモンが、5億年以上前に遡る古い進化的起源を持つことを発見しました。この研究成果は、科学雑誌PNASに掲載され、この満腹感を引き起こす分子、ボンベシンとして知られるものが、ヒトや他の脊椎動物だけでなく、ヒトデやその近縁の海洋生物にも存在することを明らかにしています。

ボンベシンは小さなペプチドで、私たちが十分に食べたことを知らせることで空腹感を調節する上で重要な役割を果たしています。しかし、その物語は人間や哺乳類から始まるわけではありません。新しい研究は、ボンベシン様神経ホルモンが、地球上で最初の脊椎動物が進化するずっと前から動物の食欲を制御してきたことを示しています。

「ボンベシン」という名前は、1971年にこのペプチドが初めて皮膚から単離されたヨーロッパ原産のヒキガエルの一種であるファイヤーベリード・トード(Bombina bombina)(写真参照)に由来します。哺乳類にボンベシンを注射すると、食事量が減少し、食事の間隔が長くなることがわかりました。このことから科学者たちは、脳や腸で生成されるボンベシン様神経ホルモンが、食物摂取を制御する体の自然なシステムの一部であると考えるようになりました。さらに、オゼンピックのような体重減少を誘発する薬剤と

「お腹がいっぱい!」と感じさせてくれる満腹感。この大切な感覚を操る脳内物質が、実は私たち人間だけでなく、なんとヒトデにも共通して存在し、5億年以上も前から食欲をコントロールしてきたかもしれないとしたら、驚きませんか?このほど、ロンドン大学クイーンメアリー校の生物学者チームが、食欲を抑える働きを持つ神経ホルモン「ボンベシン」の驚くべき進化のルーツを解明しました。この発見は、私たちの食欲メカニズムの起源を深く理解する上で、新たな扉を開くものです。ロンドン大学クイーンメアリー校の生物学研究チームは、ヒトの食欲を制御する神経ホルモンが、5億年以上前に遡る古い進化的起源を持つことを発見しました。この研究成果は、科学雑誌PNASに掲載され、この満腹感を引き起こす分子、ボンベシンとして知られるものが、ヒトや他の脊椎動物だけでなく、ヒトデやその近縁の海洋生物にも存在することを明らかにしています。

ボンベシンは小さなペプチドで、私たちが十分に食べたことを知らせることで空腹感を調節する上で重要な役割を果たしています。しかし、その物語は人間や哺乳類から始まるわけではありません。新しい研究は、ボンベシン様神経ホルモンが、地球上で最初の脊椎動物が進化するずっと前から動物の食欲を制御してきたことを示しています。

「ボンベシン」という名前は、1971年にこのペプチドが初めて皮膚から単離されたヨーロッパ原産のヒキガエルの一種であるファイヤーベリード・トード(Bombina bombina)(写真参照)に由来します。哺乳類にボンベシンを注射すると、食事量が減少し、食事の間隔が長くなることがわかりました。このことから科学者たちは、脳や腸で生成されるボンベシン様神経ホルモンが、食物摂取を制御する体の自然なシステムの一部であると考えるようになりました。さらに、オゼンピックのような体重減少を誘発する薬剤と

私たちの体の中では、無数の細胞が絶えず動き、生命という壮大なシンフォニーを奏でています。しかし、その複雑でダイナミックな姿を、私たちはまだ断片的にしか見ることができません。もし、この生命の営みを映画のように、隅々まで鮮明に観察できるとしたらどうでしょうか?そんな夢のような技術を開発するため、ある巨大プロジェクトが始動しました。2つのトップクラス研究所を統合し、イメージング技術に革命を起こすという、壮大な挑戦をご紹介します。CZバイオハブ・サンフランシスコとCZイメージング研究所が統合し、スコット・フレイザー博士(Dr. Scott Fraser)のリーダーシップのもと、人間の生物学に関する全く新しい洞察を提供する新規イメージング技術を開発します。

チャン・ザッカーバーグ・イニシアチブ(CZI: Chan Zuckerberg Initiative)は、科学者が生きた細胞や生命体を観察、測定、理解する方法を変革する、画期的なイメージング技術を開発するという新たなグランドチャレンジ(壮大な挑戦)を発表しました。CZIの2つの強力な研究所、CZバイオハブ・サンフランシスコとCZ先端生物イメージング研究所は、それぞれの相補的な専門知識を活用し、生命科学イメージング研究の分野で比類のない新しいバイオハブを形成します。両チームは、CZI本部に隣接するカリフォルニア州レッドウッドシティの新しいサイエンスキャンパスに集結します。「これらの研究所は、生物学的発見における重要な時期に、それぞれの補完的な強みを活かしています。適切な技術的・科学的専門知識の組み合わせが、脳や免疫系のような複雑なシステムの隠された動態を解明し、それらがどのように機能するかを完全に理解するための新しいツールを生み出すことができる時なのです」と、CZIの共同創設者兼共同CEOであるプリシラ・チャン氏(Prisci

私たちの体の中では、無数の細胞が絶えず動き、生命という壮大なシンフォニーを奏でています。しかし、その複雑でダイナミックな姿を、私たちはまだ断片的にしか見ることができません。もし、この生命の営みを映画のように、隅々まで鮮明に観察できるとしたらどうでしょうか?そんな夢のような技術を開発するため、ある巨大プロジェクトが始動しました。2つのトップクラス研究所を統合し、イメージング技術に革命を起こすという、壮大な挑戦をご紹介します。CZバイオハブ・サンフランシスコとCZイメージング研究所が統合し、スコット・フレイザー博士(Dr. Scott Fraser)のリーダーシップのもと、人間の生物学に関する全く新しい洞察を提供する新規イメージング技術を開発します。

チャン・ザッカーバーグ・イニシアチブ(CZI: Chan Zuckerberg Initiative)は、科学者が生きた細胞や生命体を観察、測定、理解する方法を変革する、画期的なイメージング技術を開発するという新たなグランドチャレンジ(壮大な挑戦)を発表しました。CZIの2つの強力な研究所、CZバイオハブ・サンフランシスコとCZ先端生物イメージング研究所は、それぞれの相補的な専門知識を活用し、生命科学イメージング研究の分野で比類のない新しいバイオハブを形成します。両チームは、CZI本部に隣接するカリフォルニア州レッドウッドシティの新しいサイエンスキャンパスに集結します。「これらの研究所は、生物学的発見における重要な時期に、それぞれの補完的な強みを活かしています。適切な技術的・科学的専門知識の組み合わせが、脳や免疫系のような複雑なシステムの隠された動態を解明し、それらがどのように機能するかを完全に理解するための新しいツールを生み出すことができる時なのです」と、CZIの共同創設者兼共同CEOであるプリシラ・チャン氏(Prisci

地球温暖化やエネルギー問題が深刻化する現代、その解決のヒントが、実は何十億年も前の地球に隠されているかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)のある化学者は、生命が誕生したばかりの原始の地球で細胞が使っていた「古代の酵素」に注目しています。これらの酵素は、金属原子のクラスターを巧みに利用し、現代の私たちが直面するエネルギー問題や環境問題に対する、全く新しい解決策を秘めている可能性があるのです。一体、太古の酵素からどのような未来が拓けるのでしょうか?細胞が困難な反応を実行するために用いる酵素を研究することで、マサチューセッツ工科大学(MIT)の化学者であるダニエル・スース博士(Daniel Suess, PhD)は、地球規模のエネルギー課題に対する新たな解決策を見つけ出すことを目指しています。

地球の気候危機への解決策を見出すために、MITの准教授であるスース博士は、地球の古代の過去に目を向けています。生命進化の初期において、細胞は、ある原子から別の原子へ電子を移動させるような反応を行う能力を獲得しました。これらの反応は、細胞が炭素含有化合物や窒素含有化合物を構築するのを助け、金属原子のクラスターを持つ特殊な酵素に依存しています。これらの酵素がどのように機能するのかをより深く理解することで、スース博士は最終的に、大気中から炭素を回収したり、代替燃料の開発を可能にしたりするのに役立つ、基本的な化学反応を行う新しい方法を考案したいと考えています。

「私たちは、社会が単に膨大な量の還元型炭素、つまり化石燃料に依存し、それを酸素を使って燃焼させるだけではないように、社会を再構築する方法を見つけなければなりません」と彼は言います。「私たちが行っているのは、酸素や光合成が登場する最大10億年前まで遡り、炭素燃焼に依存しないプロセスの根底にある化学原理を特定できるかどうか

地球温暖化やエネルギー問題が深刻化する現代、その解決のヒントが、実は何十億年も前の地球に隠されているかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)のある化学者は、生命が誕生したばかりの原始の地球で細胞が使っていた「古代の酵素」に注目しています。これらの酵素は、金属原子のクラスターを巧みに利用し、現代の私たちが直面するエネルギー問題や環境問題に対する、全く新しい解決策を秘めている可能性があるのです。一体、太古の酵素からどのような未来が拓けるのでしょうか?細胞が困難な反応を実行するために用いる酵素を研究することで、マサチューセッツ工科大学(MIT)の化学者であるダニエル・スース博士(Daniel Suess, PhD)は、地球規模のエネルギー課題に対する新たな解決策を見つけ出すことを目指しています。

地球の気候危機への解決策を見出すために、MITの准教授であるスース博士は、地球の古代の過去に目を向けています。生命進化の初期において、細胞は、ある原子から別の原子へ電子を移動させるような反応を行う能力を獲得しました。これらの反応は、細胞が炭素含有化合物や窒素含有化合物を構築するのを助け、金属原子のクラスターを持つ特殊な酵素に依存しています。これらの酵素がどのように機能するのかをより深く理解することで、スース博士は最終的に、大気中から炭素を回収したり、代替燃料の開発を可能にしたりするのに役立つ、基本的な化学反応を行う新しい方法を考案したいと考えています。

「私たちは、社会が単に膨大な量の還元型炭素、つまり化石燃料に依存し、それを酸素を使って燃焼させるだけではないように、社会を再構築する方法を見つけなければなりません」と彼は言います。「私たちが行っているのは、酸素や光合成が登場する最大10億年前まで遡り、炭素燃焼に依存しないプロセスの根底にある化学原理を特定できるかどうか

ワクチンが私たちの体を病気から守る力は、どれだけ長く、どれだけ質の高い「抗体」を作り出せるかにかかっています。この重要な抗体を生み出すB細胞は、ワクチンや病原体に反応すると、まるでギャンブルのように自らの遺伝子を次々と変異させ、最強の抗体を見つけ出そうとします。しかし、この変異は諸刃の剣。抗体の能力を高めることもあれば、逆に機能しないものに変えてしまうことの方がずっと多いのです。では、どうやってB細胞はこの難関を乗り越え、優れた抗体を効率よく生み出しているのでしょうか?最新の研究が、B細胞が「大当たり」の変異を無駄にしないための、驚くべき戦略を明らかにしました。

ワクチンの効果が持続し、高い親和性を持つ抗体を産生できるかどうかは、非常に繊細なバランスにかかっています。ワクチンや病原体にさらされると、B細胞は防御機構を洗練させるために奔走し、最も効果的な抗体を産生することを期待して急速に変異を繰り返します。しかし、このプロセスの各段階は遺伝的なサイコロを振るようなものです。全ての変異は親和性を向上させる可能性を秘めていますが、それよりもはるかに多くの場合は、機能的な抗体を劣化させたり破壊したりします。高親和性B細胞は、どのようにしてこの不利な状況を克服しているのでしょうか?新しい研究は、B細胞が成功した変異を戦略的に「貯蓄」することで、良い変異を失うリスクを回避していることを示唆しています。2025年3月19日にNature誌に掲載された論文「Regulated Somatic Hypermutation Enhances Antibody Affinity Maturation(制御された体細胞超変異は抗体親和性成熟を強化する)」で説明されているように、成功した高親和性B細胞は、変異のリスクを低減する特別な条件下で増殖することができます。このメカニズムを実験室で捉え

ワクチンが私たちの体を病気から守る力は、どれだけ長く、どれだけ質の高い「抗体」を作り出せるかにかかっています。この重要な抗体を生み出すB細胞は、ワクチンや病原体に反応すると、まるでギャンブルのように自らの遺伝子を次々と変異させ、最強の抗体を見つけ出そうとします。しかし、この変異は諸刃の剣。抗体の能力を高めることもあれば、逆に機能しないものに変えてしまうことの方がずっと多いのです。では、どうやってB細胞はこの難関を乗り越え、優れた抗体を効率よく生み出しているのでしょうか?最新の研究が、B細胞が「大当たり」の変異を無駄にしないための、驚くべき戦略を明らかにしました。

ワクチンの効果が持続し、高い親和性を持つ抗体を産生できるかどうかは、非常に繊細なバランスにかかっています。ワクチンや病原体にさらされると、B細胞は防御機構を洗練させるために奔走し、最も効果的な抗体を産生することを期待して急速に変異を繰り返します。しかし、このプロセスの各段階は遺伝的なサイコロを振るようなものです。全ての変異は親和性を向上させる可能性を秘めていますが、それよりもはるかに多くの場合は、機能的な抗体を劣化させたり破壊したりします。高親和性B細胞は、どのようにしてこの不利な状況を克服しているのでしょうか?新しい研究は、B細胞が成功した変異を戦略的に「貯蓄」することで、良い変異を失うリスクを回避していることを示唆しています。2025年3月19日にNature誌に掲載された論文「Regulated Somatic Hypermutation Enhances Antibody Affinity Maturation(制御された体細胞超変異は抗体親和性成熟を強化する)」で説明されているように、成功した高親和性B細胞は、変異のリスクを低減する特別な条件下で増殖することができます。このメカニズムを実験室で捉え

アスガルド古細菌:生命の起源の謎を解き明かす「失われた環」か?

私たちの体の細胞、そして動物や植物の細胞がどのようにして生まれたのか、その起源は生命科学における大きな謎の一つです。10年前にはその存在すら知られていなかった微生物「アスガルド古細菌」が、この謎を解き明かす鍵を握っているかもしれません。深海の熱水噴出孔近くで発見されたこの小さな生命体は、私たち真核生物と、より原始的な古細菌とをつなぐ「失われた環(ミッシングリンク)」である可能性を秘めているのです。この発見は、生命の系統樹を書き換えるかもしれないほど衝撃的なものでした。この記事では、アスガルド古細菌の驚くべき特徴と、それが私たちのルーツ解明にどのように貢献するのか、最新の研究成果とともにご紹介します。

10年前、アスガルド古細菌が存在することを知る人はいませんでした。しかし2015年、深海堆積物を調査していた研究者たちが、未知の新しい微生物の存在を示す遺伝子の断片を発見しました。研究者たちはコンピューターの助けを借りて、これらの断片をパズルのピースのように組み立て、全ゲノムを解読しました。その時初めて、彼らはこれまで知られていなかった古細菌のグループを扱っていることに気づいたのです。細菌と同様に、古細菌も単細胞生物です。しかし、遺伝的には、特に細胞の外被や代謝プロセスに関して、この2つのドメイン間には大きな違いがあります。さらなる探索の結果、微生物学者たちは対応する生物を特定し、それらを記述し、独立した古細菌のサブグループとしてアスガルド古細菌と分類しました。その名前は、北欧神話の神々の住まう天上の世界から取られ、ノルウェーとスヴァールバル諸島の間にある大西洋中央海嶺のブラックスモーカー「ロキの城」の近くで最初に発見されたことに由来します。

実際、アスガルド古細菌は研究にとって天からの贈り物のようでした

アスガルド古細菌:生命の起源の謎を解き明かす「失われた環」か?

私たちの体の細胞、そして動物や植物の細胞がどのようにして生まれたのか、その起源は生命科学における大きな謎の一つです。10年前にはその存在すら知られていなかった微生物「アスガルド古細菌」が、この謎を解き明かす鍵を握っているかもしれません。深海の熱水噴出孔近くで発見されたこの小さな生命体は、私たち真核生物と、より原始的な古細菌とをつなぐ「失われた環(ミッシングリンク)」である可能性を秘めているのです。この発見は、生命の系統樹を書き換えるかもしれないほど衝撃的なものでした。この記事では、アスガルド古細菌の驚くべき特徴と、それが私たちのルーツ解明にどのように貢献するのか、最新の研究成果とともにご紹介します。

10年前、アスガルド古細菌が存在することを知る人はいませんでした。しかし2015年、深海堆積物を調査していた研究者たちが、未知の新しい微生物の存在を示す遺伝子の断片を発見しました。研究者たちはコンピューターの助けを借りて、これらの断片をパズルのピースのように組み立て、全ゲノムを解読しました。その時初めて、彼らはこれまで知られていなかった古細菌のグループを扱っていることに気づいたのです。細菌と同様に、古細菌も単細胞生物です。しかし、遺伝的には、特に細胞の外被や代謝プロセスに関して、この2つのドメイン間には大きな違いがあります。さらなる探索の結果、微生物学者たちは対応する生物を特定し、それらを記述し、独立した古細菌のサブグループとしてアスガルド古細菌と分類しました。その名前は、北欧神話の神々の住まう天上の世界から取られ、ノルウェーとスヴァールバル諸島の間にある大西洋中央海嶺のブラックスモーカー「ロキの城」の近くで最初に発見されたことに由来します。

実際、アスガルド古細菌は研究にとって天からの贈り物のようでした

光が拓く創薬の未来:新開発の化学反応が医薬品開発を加速する!

新しい薬が私たちの手元に届くまでには、複雑で長い道のりがあります。その中でも、薬の「設計図」とも言える化学物質を効率よく、そして正確に作り出すことは非常に重要です。もし、光の力を借りて、これまで難しかった薬のタネを簡単に、そしてクリーンに作れるとしたらどうでしょう?インディアナ大学と武漢大学の研究チームが、まさにそんな夢のような新しい化学反応を開発しました。この技術は、パーキンソン病やがん治療薬など、多くの医薬品開発を加速させるかもしれません。この記事では、光が化学の未来を照らす、この画期的な研究について詳しくご紹介します。

インディアナ大学と中国の武漢大学の研究者たちは、医薬品化合物、すなわち薬物が体とどのように相互作用するかに影響を与える化学構造の基本骨格の開発を効率化できる可能性を秘めた、画期的な化学プロセスを発表しました。彼らの研究は、2025年3月6日に科学雑誌Chemに掲載され、医薬品化学において重要な役割を果たす化学物質群であるテトラヒドロイソキノリンを効率的に生成する新しい光駆動反応について詳述しています。この論文のタイトルは「An Unconventional Photochemical Tetrahydroisoquinoline Synthesis from Sulfonylimines and Alkenes(スルホニルイミンとアルケンからの非従来型光化学的テトラヒドロイソキノリン合成)」です。

テトラヒドロイソキノリンは、パーキンソン病、心血管疾患などを対象とした治療法の基盤として機能します。これらの化合物は、鎮痛剤や高血圧治療薬などの医薬品や、特定の植物や海洋生物などの天然資源にも一般的に見られます。

従来、化学者たちはこれらの分子を合成するために、確立されてはいるものの

光が拓く創薬の未来:新開発の化学反応が医薬品開発を加速する!

新しい薬が私たちの手元に届くまでには、複雑で長い道のりがあります。その中でも、薬の「設計図」とも言える化学物質を効率よく、そして正確に作り出すことは非常に重要です。もし、光の力を借りて、これまで難しかった薬のタネを簡単に、そしてクリーンに作れるとしたらどうでしょう?インディアナ大学と武漢大学の研究チームが、まさにそんな夢のような新しい化学反応を開発しました。この技術は、パーキンソン病やがん治療薬など、多くの医薬品開発を加速させるかもしれません。この記事では、光が化学の未来を照らす、この画期的な研究について詳しくご紹介します。

インディアナ大学と中国の武漢大学の研究者たちは、医薬品化合物、すなわち薬物が体とどのように相互作用するかに影響を与える化学構造の基本骨格の開発を効率化できる可能性を秘めた、画期的な化学プロセスを発表しました。彼らの研究は、2025年3月6日に科学雑誌Chemに掲載され、医薬品化学において重要な役割を果たす化学物質群であるテトラヒドロイソキノリンを効率的に生成する新しい光駆動反応について詳述しています。この論文のタイトルは「An Unconventional Photochemical Tetrahydroisoquinoline Synthesis from Sulfonylimines and Alkenes(スルホニルイミンとアルケンからの非従来型光化学的テトラヒドロイソキノリン合成)」です。

テトラヒドロイソキノリンは、パーキンソン病、心血管疾患などを対象とした治療法の基盤として機能します。これらの化合物は、鎮痛剤や高血圧治療薬などの医薬品や、特定の植物や海洋生物などの天然資源にも一般的に見られます。

従来、化学者たちはこれらの分子を合成するために、確立されてはいるものの

私たちの体は、未知の病原体と戦うために、驚くほど巧妙な免疫システムを備えています。その最前線で活躍するのが「抗体」ですが、この抗体がどのようにしてこれほど迅速かつ正確に作り出されるのか、長い間謎に包まれていました。特に、リンパ節内に存在する「胚中心」という微小な構造は、まるで高速進化マシンのように抗体を改良し続ける場所です。しかし、急速な進化には通常、質の低下という代償が伴うはず。では、胚中心はどのようにして、この矛盾を乗り越えているのでしょうか?最新の研究が、ついにその驚くべき秘密の一端を明らかにしました。それは、増殖のスピードを優先する際には変異を一時的に抑制するという、巧みな戦略だったのです。

胚中心は、高速で進化する機械のようなものです。リンパ節にある小さな集合体である胚中心は、変異と増殖を通じて抗体を洗練させ、最終的にはさまざまな病原体を抑制するように適応した高親和性B細胞を産生します。しかし、急速な進化には代償が伴うはずです。ほとんどの変異は有害であるため、細胞分裂のたびに絶え間ない変異が起こり、それが抑制されない増殖と組み合わさると、大惨事を招くはずです。B細胞がどのようにして、これほど迅速に変異し、かつ同時に改善していくのかは、長年の謎でした。今回、先進的なイメージング技術により、胚中心の秘密兵器が明らかになりました。それは、急速な増殖中に変異を抑制する能力です。この組み込まれた安全装置により、胚中心は抗体の品質を損なうことなく、成功したクローンを大量生産できるのです。この発見は、2025年3月19日にネイチャー誌に掲載された論文「Transient Silencing of Hypermutation Preserves B Cell Affinity During Clonal Bursting(クローン増殖中の超変異の一時的サイレンシングはB細

私たちの体は、未知の病原体と戦うために、驚くほど巧妙な免疫システムを備えています。その最前線で活躍するのが「抗体」ですが、この抗体がどのようにしてこれほど迅速かつ正確に作り出されるのか、長い間謎に包まれていました。特に、リンパ節内に存在する「胚中心」という微小な構造は、まるで高速進化マシンのように抗体を改良し続ける場所です。しかし、急速な進化には通常、質の低下という代償が伴うはず。では、胚中心はどのようにして、この矛盾を乗り越えているのでしょうか?最新の研究が、ついにその驚くべき秘密の一端を明らかにしました。それは、増殖のスピードを優先する際には変異を一時的に抑制するという、巧みな戦略だったのです。

胚中心は、高速で進化する機械のようなものです。リンパ節にある小さな集合体である胚中心は、変異と増殖を通じて抗体を洗練させ、最終的にはさまざまな病原体を抑制するように適応した高親和性B細胞を産生します。しかし、急速な進化には代償が伴うはずです。ほとんどの変異は有害であるため、細胞分裂のたびに絶え間ない変異が起こり、それが抑制されない増殖と組み合わさると、大惨事を招くはずです。B細胞がどのようにして、これほど迅速に変異し、かつ同時に改善していくのかは、長年の謎でした。今回、先進的なイメージング技術により、胚中心の秘密兵器が明らかになりました。それは、急速な増殖中に変異を抑制する能力です。この組み込まれた安全装置により、胚中心は抗体の品質を損なうことなく、成功したクローンを大量生産できるのです。この発見は、2025年3月19日にネイチャー誌に掲載された論文「Transient Silencing of Hypermutation Preserves B Cell Affinity During Clonal Bursting(クローン増殖中の超変異の一時的サイレンシングはB細

あの驚異的なスタミナはどこから来るのか?競馬場のヒーロー、馬たちの強靭な持久力の裏には、巧妙な遺伝子のからくりが隠されていました。最新の研究が、彼らがエネルギーを効率よく生み出し、同時に細胞へのダメージを防ぐという、まさに「一石二鳥」のメカニズムを解き明かしたのです。この発見は、私たち人間の健康や病気の治療法開発にも新たな視点をもたらすかもしれません。馬の進化が織りなす生命の神秘に、一緒に迫ってみましょう。

研究者たちは、馬の並外れた持久力の背後にある秘密を明らかにしました。それは、細胞の酸化ストレスから保護しつつエネルギー産生を促進する、KEAP1遺伝子の変異です。この発見は、自然界で最も強力なアスリートの一種を形作ってきたユニークな進化的適応に光を当てるものであり、ヒト医学への潜在的な示唆も持っています。また、これまで主にウイルスに限定されると考えられていた戦略である、新規終止コドンのリコーディングが、脊椎動物の適応を促進しうることも示しています。その速さと持久力で古くから珍重されてきた馬は、特にその大きな体格を考えると、並外れた持久走ランナーとする驚くべき生理学的適応を備えています。酸素を取り込み、輸送し、利用する能力は広く並外れていると認識されており、最大酸素摂取量(VO2max: maximal oxygen consumption)はエリートのヒトアスリートの2倍以上です。馬の骨格筋におけるミトコンドリアの高密度な集中は、これらの偉業を可能にするためにエネルギー産生を高めますが、同時に活性酸素種(ROS: reactive oxygen species)の産生も促進し、重大な組織損傷や細胞機能不全を引き起こす可能性があります。馬がその並外れたミトコンドリア活性によって引き起こされる酸化ストレスを管理するために進化させてきた分子的メカニズムは、依然として不明

あの驚異的なスタミナはどこから来るのか?競馬場のヒーロー、馬たちの強靭な持久力の裏には、巧妙な遺伝子のからくりが隠されていました。最新の研究が、彼らがエネルギーを効率よく生み出し、同時に細胞へのダメージを防ぐという、まさに「一石二鳥」のメカニズムを解き明かしたのです。この発見は、私たち人間の健康や病気の治療法開発にも新たな視点をもたらすかもしれません。馬の進化が織りなす生命の神秘に、一緒に迫ってみましょう。

研究者たちは、馬の並外れた持久力の背後にある秘密を明らかにしました。それは、細胞の酸化ストレスから保護しつつエネルギー産生を促進する、KEAP1遺伝子の変異です。この発見は、自然界で最も強力なアスリートの一種を形作ってきたユニークな進化的適応に光を当てるものであり、ヒト医学への潜在的な示唆も持っています。また、これまで主にウイルスに限定されると考えられていた戦略である、新規終止コドンのリコーディングが、脊椎動物の適応を促進しうることも示しています。その速さと持久力で古くから珍重されてきた馬は、特にその大きな体格を考えると、並外れた持久走ランナーとする驚くべき生理学的適応を備えています。酸素を取り込み、輸送し、利用する能力は広く並外れていると認識されており、最大酸素摂取量(VO2max: maximal oxygen consumption)はエリートのヒトアスリートの2倍以上です。馬の骨格筋におけるミトコンドリアの高密度な集中は、これらの偉業を可能にするためにエネルギー産生を高めますが、同時に活性酸素種(ROS: reactive oxygen species)の産生も促進し、重大な組織損傷や細胞機能不全を引き起こす可能性があります。馬がその並外れたミトコンドリア活性によって引き起こされる酸化ストレスを管理するために進化させてきた分子的メカニズムは、依然として不明

空を優雅に舞う鳥の羽。その複雑で美しい構造は、一体どこから来たのでしょうか?最新の研究が、その起源をなんと太古の恐竜にまで遡り、進化の謎の一端を解き明かそうとしています。スイス、ジュネーブ大学の研究チームが、ニワトリの胚を使った巧みな実験で、羽毛発生の「スイッチ」を操作。まるでタイムトラベルのように、恐竜がまとっていたかもしれない「最初の羽毛」の姿を垣間見ることに成功したのです。羽毛は、動物界で最も複雑な皮膚付属器の一つです。その進化の起源は広く議論されてきましたが、古生物学的な発見や発生生物学の研究は、羽毛がプロトフェザーとして知られる単純な構造から進化したことを示唆しています。これらの単一の管状フィラメントで構成される原始的な構造は、約2億年前に特定の恐竜に出現しました。古生物学者たちは、約2億4千万年前の恐竜と翼竜(膜状の翼を持つ最初の飛行脊椎動物)の共通祖先に、さらに早くから存在していた可能性について議論を続けています。

プロトフェザーは単純な円筒状のフィラメントです。それらは、羽枝や小羽枝がないこと、そして基部にある陥入構造である羽包がないことによって、現代の羽毛とは異なります。プロトフェザーの出現は、羽毛進化における最初の重要なステップを示したと考えられ、当初は断熱や装飾を提供し、その後、自然選択のもとで徐々に改変され、飛行を可能にするより複雑な構造を生み出しました。

ジュネーブ大学科学部遺伝学進化発生学研究室の教授であるミシェル・ミリンコビッチ博士(Michel Milinkovitch, PhD)の研究室では、ソニック・ヘッジホッグ(Shh: Sonic Hedgehog)経路のような分子シグナル伝達経路(細胞内および細胞間でメッセージを伝達するコミュニケーションシステム)が、現代の脊椎動物における鱗、毛、羽毛の胚発生において果たす役割を研究していま

空を優雅に舞う鳥の羽。その複雑で美しい構造は、一体どこから来たのでしょうか?最新の研究が、その起源をなんと太古の恐竜にまで遡り、進化の謎の一端を解き明かそうとしています。スイス、ジュネーブ大学の研究チームが、ニワトリの胚を使った巧みな実験で、羽毛発生の「スイッチ」を操作。まるでタイムトラベルのように、恐竜がまとっていたかもしれない「最初の羽毛」の姿を垣間見ることに成功したのです。羽毛は、動物界で最も複雑な皮膚付属器の一つです。その進化の起源は広く議論されてきましたが、古生物学的な発見や発生生物学の研究は、羽毛がプロトフェザーとして知られる単純な構造から進化したことを示唆しています。これらの単一の管状フィラメントで構成される原始的な構造は、約2億年前に特定の恐竜に出現しました。古生物学者たちは、約2億4千万年前の恐竜と翼竜(膜状の翼を持つ最初の飛行脊椎動物)の共通祖先に、さらに早くから存在していた可能性について議論を続けています。

プロトフェザーは単純な円筒状のフィラメントです。それらは、羽枝や小羽枝がないこと、そして基部にある陥入構造である羽包がないことによって、現代の羽毛とは異なります。プロトフェザーの出現は、羽毛進化における最初の重要なステップを示したと考えられ、当初は断熱や装飾を提供し、その後、自然選択のもとで徐々に改変され、飛行を可能にするより複雑な構造を生み出しました。

ジュネーブ大学科学部遺伝学進化発生学研究室の教授であるミシェル・ミリンコビッチ博士(Michel Milinkovitch, PhD)の研究室では、ソニック・ヘッジホッグ(Shh: Sonic Hedgehog)経路のような分子シグナル伝達経路(細胞内および細胞間でメッセージを伝達するコミュニケーションシステム)が、現代の脊椎動物における鱗、毛、羽毛の胚発生において果たす役割を研究していま

自分を守るはずの免疫システムが、誤って自身の体を攻撃してしまう自己免疫疾患。米国だけでも1500万人以上が罹患していると推定され、多くの人々を苦しめています。これまで、免疫システムが「誤報」を発するきっかけは分かっていましたが、実際に攻撃部隊を「出動」させてしまう詳細なメカニズムは謎に包まれていました。しかしこのほど、その謎を解き明かすかもしれない重要なタンパク質が発見されました。この発見は、新たな治療法開発への大きな一歩となるかもしれません。ワシントン大学医学部とペンシルベニア大学ペレルマン医学部の科学者たちが共同研究者らと共に、免疫活動、そして過剰な免疫活動を引き起こす鍵となる構成要素を特定しました。

研究チームは、細胞内で感染と戦う分子の放出を促進するタンパク質を同定しました。このタンパク質は、これまで免疫系における役割が疑われていなかったもので、数々の深刻な消耗性疾患の根底にある過剰な免疫応答を防ぐ治療法の潜在的な標的となります。彼らの論文は、2025年2月12日に『Cell』誌のオンライン版に掲載されました。論文のタイトルは「ArfGAP2 Promotes STING Proton Channel Activity, Cytokine Transit, and Autoinflammation(ArfGAP2はSTINGプロトンチャネル活性、サイトカイン輸送、および自己炎症を促進する)」です。

この研究チームは、ペンシルベニア大学コルター自己免疫センターのメンバーであり、リウマチ学・微生物学の准教授であるジョナサン・マイナー医学博士(Jonathan Miner, MD, PhD)と、ワシントン大学医学部細胞生物学・生理学部門の助教であるデイビッド・カスト博士(David Kast, PhD)が共同で率いており、SAVI(STING-associated

自分を守るはずの免疫システムが、誤って自身の体を攻撃してしまう自己免疫疾患。米国だけでも1500万人以上が罹患していると推定され、多くの人々を苦しめています。これまで、免疫システムが「誤報」を発するきっかけは分かっていましたが、実際に攻撃部隊を「出動」させてしまう詳細なメカニズムは謎に包まれていました。しかしこのほど、その謎を解き明かすかもしれない重要なタンパク質が発見されました。この発見は、新たな治療法開発への大きな一歩となるかもしれません。ワシントン大学医学部とペンシルベニア大学ペレルマン医学部の科学者たちが共同研究者らと共に、免疫活動、そして過剰な免疫活動を引き起こす鍵となる構成要素を特定しました。

研究チームは、細胞内で感染と戦う分子の放出を促進するタンパク質を同定しました。このタンパク質は、これまで免疫系における役割が疑われていなかったもので、数々の深刻な消耗性疾患の根底にある過剰な免疫応答を防ぐ治療法の潜在的な標的となります。彼らの論文は、2025年2月12日に『Cell』誌のオンライン版に掲載されました。論文のタイトルは「ArfGAP2 Promotes STING Proton Channel Activity, Cytokine Transit, and Autoinflammation(ArfGAP2はSTINGプロトンチャネル活性、サイトカイン輸送、および自己炎症を促進する)」です。

この研究チームは、ペンシルベニア大学コルター自己免疫センターのメンバーであり、リウマチ学・微生物学の准教授であるジョナサン・マイナー医学博士(Jonathan Miner, MD, PhD)と、ワシントン大学医学部細胞生物学・生理学部門の助教であるデイビッド・カスト博士(David Kast, PhD)が共同で率いており、SAVI(STING-associated

畑の野菜や庭の花々が、ある日突然モザイク模様に…。これは、多くの植物を脅かすキュウリモザイクウイルス(CMV)の仕業かもしれません。この厄介なウイルスに対し、これまで有効な対策は限られていましたが、ついに希望の光が見えてきました。ドイツの研究チームが、植物自身の免疫力を巧みに利用する、新しいリボ核酸ベースの薬剤を開発。実験では驚くべき効果を示しており、農業や園芸の未来を大きく変える可能性を秘めています。新しいRNAベースの有効成分が、農業や園芸で最も一般的なウイルスであるキュウリモザイクウイルスから植物を確実に保護することが明らかになりました。

この薬剤は、マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク校の研究者らによって開発されたものです。この有効成分は広範囲な効果を持ち、一連のRNA分子が植物の免疫システムをサポートしてウイルスと戦います。研究チームが2025年3月24日にNucleic Acids Research誌で報告したところによると、実験室での実験では、高いウイルス量に感染させたにもかかわらず、処理された植物の80~100パーセントが生き残りました。彼らの論文は同誌によって「ブレイクスルー論文」に選ばれています。研究者らは現在、このアイデアを実験室から実用へと移すための研究に取り組んでいます。このオープンアクセスのNAR論文のタイトルは「A New Level of RNA-Based Plant Protection: dsRNAs Designed from Functionally Characterized siRNAs Highly Effective Against Cucumber mosaic Virus(RNAベースの植物保護の新境地:機能的に特性評価されたsiRNAから設計された、キュウリモザイクウイルスに対して極めて効果的なdsRNA

畑の野菜や庭の花々が、ある日突然モザイク模様に…。これは、多くの植物を脅かすキュウリモザイクウイルス(CMV)の仕業かもしれません。この厄介なウイルスに対し、これまで有効な対策は限られていましたが、ついに希望の光が見えてきました。ドイツの研究チームが、植物自身の免疫力を巧みに利用する、新しいリボ核酸ベースの薬剤を開発。実験では驚くべき効果を示しており、農業や園芸の未来を大きく変える可能性を秘めています。新しいRNAベースの有効成分が、農業や園芸で最も一般的なウイルスであるキュウリモザイクウイルスから植物を確実に保護することが明らかになりました。

この薬剤は、マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク校の研究者らによって開発されたものです。この有効成分は広範囲な効果を持ち、一連のRNA分子が植物の免疫システムをサポートしてウイルスと戦います。研究チームが2025年3月24日にNucleic Acids Research誌で報告したところによると、実験室での実験では、高いウイルス量に感染させたにもかかわらず、処理された植物の80~100パーセントが生き残りました。彼らの論文は同誌によって「ブレイクスルー論文」に選ばれています。研究者らは現在、このアイデアを実験室から実用へと移すための研究に取り組んでいます。このオープンアクセスのNAR論文のタイトルは「A New Level of RNA-Based Plant Protection: dsRNAs Designed from Functionally Characterized siRNAs Highly Effective Against Cucumber mosaic Virus(RNAベースの植物保護の新境地:機能的に特性評価されたsiRNAから設計された、キュウリモザイクウイルスに対して極めて効果的なdsRNA

脳卒中後のリハビリ、それは多くの患者さんにとって長く険しい道のりです。「もっと効果的な方法はないのだろうか…?」そんな切実な願いに応えるかもしれない、画期的な研究成果が発表されました。なんと、飲むだけでリハビリテーションと同様の効果をもたらす可能性を秘めた薬剤が、動物実験でその効果を示したというのです。カリフォルニア大学ロサンゼルス校ヘルス(UCLA Health)の研究チームが、脳卒中後の運動機能回復における新たな希望の扉を開きました。UCLA Healthの研究者とその共同研究者による新しい研究で、ヒトでの研究に続き、モデルマウスにおいて脳卒中後の身体的リハビリテーションの効果を完全に再現する初めての薬剤であると研究者らが述べる物質が発見されました。

この研究結果は、2025年3月15日にNature Communications誌に掲載され、リハビリテーションが脳に与える影響のメカニズムに関する研究から導き出された2つの薬剤候補を検証し、そのうちの1つがマウスモデルにおいて脳卒中後の運動制御の顕著な回復をもたらしたことを報告しています。

脳卒中は、ほとんどの患者さんがその影響から完全には回復しないため、成人の障害の主な原因となっています。現在、脳卒中回復の分野には有効な治療薬がなく、患者さんは身体的なリハビリテーションに頼らざるを得ませんが、その効果は限定的であるとされてきました。このオープンアクセスの論文は「Parvalbumin Interneurons Regulate Rehabilitation-Induced Functional Recovery After Stroke and Identify a Rehabilitation Drug(パルブアルブミン介在ニューロンは脳卒中後のリハビリテーションによる機能回復を制御し、リハビリテーション薬を

脳卒中後のリハビリ、それは多くの患者さんにとって長く険しい道のりです。「もっと効果的な方法はないのだろうか…?」そんな切実な願いに応えるかもしれない、画期的な研究成果が発表されました。なんと、飲むだけでリハビリテーションと同様の効果をもたらす可能性を秘めた薬剤が、動物実験でその効果を示したというのです。カリフォルニア大学ロサンゼルス校ヘルス(UCLA Health)の研究チームが、脳卒中後の運動機能回復における新たな希望の扉を開きました。UCLA Healthの研究者とその共同研究者による新しい研究で、ヒトでの研究に続き、モデルマウスにおいて脳卒中後の身体的リハビリテーションの効果を完全に再現する初めての薬剤であると研究者らが述べる物質が発見されました。

この研究結果は、2025年3月15日にNature Communications誌に掲載され、リハビリテーションが脳に与える影響のメカニズムに関する研究から導き出された2つの薬剤候補を検証し、そのうちの1つがマウスモデルにおいて脳卒中後の運動制御の顕著な回復をもたらしたことを報告しています。

脳卒中は、ほとんどの患者さんがその影響から完全には回復しないため、成人の障害の主な原因となっています。現在、脳卒中回復の分野には有効な治療薬がなく、患者さんは身体的なリハビリテーションに頼らざるを得ませんが、その効果は限定的であるとされてきました。このオープンアクセスの論文は「Parvalbumin Interneurons Regulate Rehabilitation-Induced Functional Recovery After Stroke and Identify a Rehabilitation Drug(パルブアルブミン介在ニューロンは脳卒中後のリハビリテーションによる機能回復を制御し、リハビリテーション薬を

「飼料の女王」と称され、世界の畜産を支える重要な作物アルファルファ。しかし、その複雑な遺伝的背景は長年、品種改良の大きな壁となっていました。このほど、科学者たちが画期的な染色体識別システムを開発し、アルファルファの遺伝子の謎に迫る大きな一歩を踏み出しました。このブレークスルーは、より優れたアルファルファ品種の開発を加速し、持続可能な農業への貢献が期待されます。最近の研究で、科学者たちは、世界で最も経済的に重要な飼料作物の一つであるアルファルファのための革新的な染色体識別システムを開発しました。先進的なオリゴ蛍光in situハイブリダイゼーションバーコード技術を活用し、研究者たちはアルファルファの全染色体のマッピングと識別に成功し、異数性や大きなセグメント欠失といった予期せぬ染色体異常を発見しました。この飛躍的進歩は、分子細胞遺伝学を強化するだけでなく、同質四倍体アルファルファの遺伝的安定性と進化のパターンに光を当て、より正確で効率的な育種戦略への道を開くものです。

アルファルファは、家畜栄養と持続可能な農業において極めて重要な役割を担っています。しかし、その同質四倍体ゲノムに由来する遺伝的な複雑さ(染色体が小さく非常に均一であること)は、長らく分子細胞遺伝学的研究にとって課題となってきました。蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)のような従来の染色体識別法は、特異性と効率の面で限界があり、多倍数体種における個々の染色体を区別することを困難にしていました。その結果、詳細な核型解析やアルファルファの染色体進化に関する洞察は得られにくいままであり、その遺伝的構造を解読するための革新的なツールの緊急の必要性が浮き彫りになっていました。

2024年9月20日、石河子大学と中国科学院の研究チームは、『Horticulture Research』誌に先駆的な研究

「飼料の女王」と称され、世界の畜産を支える重要な作物アルファルファ。しかし、その複雑な遺伝的背景は長年、品種改良の大きな壁となっていました。このほど、科学者たちが画期的な染色体識別システムを開発し、アルファルファの遺伝子の謎に迫る大きな一歩を踏み出しました。このブレークスルーは、より優れたアルファルファ品種の開発を加速し、持続可能な農業への貢献が期待されます。最近の研究で、科学者たちは、世界で最も経済的に重要な飼料作物の一つであるアルファルファのための革新的な染色体識別システムを開発しました。先進的なオリゴ蛍光in situハイブリダイゼーションバーコード技術を活用し、研究者たちはアルファルファの全染色体のマッピングと識別に成功し、異数性や大きなセグメント欠失といった予期せぬ染色体異常を発見しました。この飛躍的進歩は、分子細胞遺伝学を強化するだけでなく、同質四倍体アルファルファの遺伝的安定性と進化のパターンに光を当て、より正確で効率的な育種戦略への道を開くものです。

アルファルファは、家畜栄養と持続可能な農業において極めて重要な役割を担っています。しかし、その同質四倍体ゲノムに由来する遺伝的な複雑さ(染色体が小さく非常に均一であること)は、長らく分子細胞遺伝学的研究にとって課題となってきました。蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)のような従来の染色体識別法は、特異性と効率の面で限界があり、多倍数体種における個々の染色体を区別することを困難にしていました。その結果、詳細な核型解析やアルファルファの染色体進化に関する洞察は得られにくいままであり、その遺伝的構造を解読するための革新的なツールの緊急の必要性が浮き彫りになっていました。

2024年9月20日、石河子大学と中国科学院の研究チームは、『Horticulture Research』誌に先駆的な研究

私たちの良きパートナーである犬たちが持つ、驚異的な嗅覚。彼らはどのようにして、人間には感知できない微かな匂いをも嗅ぎ分けるのでしょうか?この長年の謎に迫る画期的な研究が、イスラエルのバルイラン大学から発表されました。最新の光学技術を駆使し、犬の脳活動をリアルタイムで捉えることで、彼らの嗅覚世界の秘密が少しずつ明らかになってきています。この成果は、将来的には法執行や医療、さらには災害救助といった幅広い分野で、犬たちの能力を最大限に活かす新たな道を開くかもしれません。

犬が匂いを検出する際の脳活動を調査したこの先駆的な研究は、彼らの驚くべき嗅覚能力に関する重要な洞察を明らかにしました。イスラエルのバルイラン大学の研究者たちは、犬が異なる匂いを識別する方法において重要な役割を果たす3つの主要な脳領域、すなわち嗅球、海馬、扁桃体の活動を遠隔で感知できる光学センサーを開発しました。このブレークスルーは、犬の嗅覚認知を人間が理解できるように解釈・翻訳できる、小型で非侵襲的なデバイスの開発につながる可能性があります。

この研究では、科学者たちはレーザー技術と高解像度カメラを用いた最先端の検出構造システムを利用し、4つの異なる犬種の脳活動をリアルタイムで捉えました。これらの犬は、ニンニク、メントール、アルコール、マリファナという4つの異なる匂い刺激にさらされました。その後、データは機械学習アルゴリズムを用いて分析され、扁桃体が匂いの識別に重要な役割を果たしていることが明らかになり、匂い処理の感情的側面および記憶関連側面が浮き彫りになりました。

「この発見は、犬が匂いを処理し反応する方法において扁桃体が極めて重要であり、特定の匂いが明確な感情的反応や記憶反応を引き起こすことを示しています。そして私たちは、この領域における彼らの脳活動を光学的に検出することができます」と、バルイラ

私たちの良きパートナーである犬たちが持つ、驚異的な嗅覚。彼らはどのようにして、人間には感知できない微かな匂いをも嗅ぎ分けるのでしょうか?この長年の謎に迫る画期的な研究が、イスラエルのバルイラン大学から発表されました。最新の光学技術を駆使し、犬の脳活動をリアルタイムで捉えることで、彼らの嗅覚世界の秘密が少しずつ明らかになってきています。この成果は、将来的には法執行や医療、さらには災害救助といった幅広い分野で、犬たちの能力を最大限に活かす新たな道を開くかもしれません。

犬が匂いを検出する際の脳活動を調査したこの先駆的な研究は、彼らの驚くべき嗅覚能力に関する重要な洞察を明らかにしました。イスラエルのバルイラン大学の研究者たちは、犬が異なる匂いを識別する方法において重要な役割を果たす3つの主要な脳領域、すなわち嗅球、海馬、扁桃体の活動を遠隔で感知できる光学センサーを開発しました。このブレークスルーは、犬の嗅覚認知を人間が理解できるように解釈・翻訳できる、小型で非侵襲的なデバイスの開発につながる可能性があります。

この研究では、科学者たちはレーザー技術と高解像度カメラを用いた最先端の検出構造システムを利用し、4つの異なる犬種の脳活動をリアルタイムで捉えました。これらの犬は、ニンニク、メントール、アルコール、マリファナという4つの異なる匂い刺激にさらされました。その後、データは機械学習アルゴリズムを用いて分析され、扁桃体が匂いの識別に重要な役割を果たしていることが明らかになり、匂い処理の感情的側面および記憶関連側面が浮き彫りになりました。

「この発見は、犬が匂いを処理し反応する方法において扁桃体が極めて重要であり、特定の匂いが明確な感情的反応や記憶反応を引き起こすことを示しています。そして私たちは、この領域における彼らの脳活動を光学的に検出することができます」と、バルイラ

空を舞う鳥たちと、かつて地上を闊歩した恐竜。一見かけ離れた存在に思えるかもしれませんが、実は現代の鳥類は恐竜の生き残りとも言える近縁な関係にあります。ニワトリやダチョウのような二本足で直立歩行する飛べない鳥や、鋭い爪と優れた視力を持つワシやタカのような捕食性の鳥の特徴を見ると、『ジュラシック・パーク』で有名なヴェロキラプトルのような小型獣脚類恐竜との類似点は驚くほどです。では、彼らはどのようにして、あの多種多様な姿へと進化を遂げたのでしょうか?その鍵の一つが「脳の大型化」にあるようです。最新の研究は、3Dモデリング技術を駆使し、大きな脳が鳥の顎の筋肉や関節の仕組みに驚くべき変化を引き起こし、柔軟な採餌システム、ひいては現代の鳥類の繁栄につながったことを明らかにしました。

この新しい研究は、シカゴ大学とミズーリ大学の研究者によるもので、現代の鳥類がどのようにしてその特徴的なくちばしを動かし、食事をし、生息環境を探索するようになったのか、その力学的な変化が示されています。これらの適応が、今日私たちが見る驚くほど多様な翼を持つ生き物へと進化するのを助けたのです。

「柔軟な」頭蓋の利点

現代の鳥類は、ヘビや魚類といった他の動物と同様に、哺乳類、カメ、あるいは鳥類以外の恐竜のように顎や口蓋が硬く固定されていません。この研究の筆頭著者であるシカゴ大学統合生物学の大学院生、アレック・ウィルケン氏(Alec Wilken)は、このような柔軟な頭蓋を「『グラグラする』とも言える」と表現しています。彼によれば、この特徴があるために、各パーツがどのように連携して機能するのかを理解することが一層難しくなるとのことです。

「そこに関節があるからといって、それがどのように動くのかが分かるとは限りません」とウィルケン氏は述べています。「ですから、筋肉が関節をどのように引っ張るのか

空を舞う鳥たちと、かつて地上を闊歩した恐竜。一見かけ離れた存在に思えるかもしれませんが、実は現代の鳥類は恐竜の生き残りとも言える近縁な関係にあります。ニワトリやダチョウのような二本足で直立歩行する飛べない鳥や、鋭い爪と優れた視力を持つワシやタカのような捕食性の鳥の特徴を見ると、『ジュラシック・パーク』で有名なヴェロキラプトルのような小型獣脚類恐竜との類似点は驚くほどです。では、彼らはどのようにして、あの多種多様な姿へと進化を遂げたのでしょうか?その鍵の一つが「脳の大型化」にあるようです。最新の研究は、3Dモデリング技術を駆使し、大きな脳が鳥の顎の筋肉や関節の仕組みに驚くべき変化を引き起こし、柔軟な採餌システム、ひいては現代の鳥類の繁栄につながったことを明らかにしました。

この新しい研究は、シカゴ大学とミズーリ大学の研究者によるもので、現代の鳥類がどのようにしてその特徴的なくちばしを動かし、食事をし、生息環境を探索するようになったのか、その力学的な変化が示されています。これらの適応が、今日私たちが見る驚くほど多様な翼を持つ生き物へと進化するのを助けたのです。

「柔軟な」頭蓋の利点

現代の鳥類は、ヘビや魚類といった他の動物と同様に、哺乳類、カメ、あるいは鳥類以外の恐竜のように顎や口蓋が硬く固定されていません。この研究の筆頭著者であるシカゴ大学統合生物学の大学院生、アレック・ウィルケン氏(Alec Wilken)は、このような柔軟な頭蓋を「『グラグラする』とも言える」と表現しています。彼によれば、この特徴があるために、各パーツがどのように連携して機能するのかを理解することが一層難しくなるとのことです。

「そこに関節があるからといって、それがどのように動くのかが分かるとは限りません」とウィルケン氏は述べています。「ですから、筋肉が関節をどのように引っ張るのか

脳は、私たちが世界をどう認識し、どう学ぶのか、その驚くべき仕組みを内に秘めています。この「心と脳の迷宮」を、鋭い洞察と美しい言葉で探求し続けるフランスの碩学、スタニスラス・ドゥアンヌ博士(Stanislas Dehaene, PhD)。赤ちゃんがいかにして数を理解するのか、映画を見ているときの脳内では何が起きているのか、そして学習の驚くべき原動力とは――。ドゥアンヌ博士は、複雑な脳科学の世界を、まるで魅力的な物語のように、私たち一般読者にも分かりやすく、そして感動的に描き出してきました。その卓越した科学コミュニケーション能力が高く評価され、この度、科学的探求と美しい文章表現を融合させた科学者に贈られる栄誉ある「ルイス・トーマス科学著述賞(Lewis Thomas Prize for Writing about Science)」を受賞することになりました。

2025年3月17日にロックフェラー大学で授賞式が行われるこの賞は、かつて医師であり、科学者、そして名エッセイストでもあったルイス・トーマス氏(Lewis Thomas)の名を冠し、科学の魅力を広く伝える著者を称えるものです。

選考委員長であるジェシー・H・オーシュベル氏(Jesse H. Ausubel)は、「スタン・ドゥアンヌは、驚きこそが学習の原動力である、つまり驚きなくして学習なし、と説得力をもって論じています」と述べています。「彼の著書は、赤ちゃんがどのように計算するのか、映画を見ているときの脳はどのように振る舞うのか、シナプスがいかに学習の『キノコ』であるかといった驚きに満ちており、偉大な教師がいかに書くかを見事に示しています」。

著書『脳はいかに学ぶか――学習の神経科学と教育の未来』(原題:How We Learn)の中で、ドゥアンヌ博士は自身の実験を記録し、脳が推論、抽象的概念、体系的ルール

脳は、私たちが世界をどう認識し、どう学ぶのか、その驚くべき仕組みを内に秘めています。この「心と脳の迷宮」を、鋭い洞察と美しい言葉で探求し続けるフランスの碩学、スタニスラス・ドゥアンヌ博士(Stanislas Dehaene, PhD)。赤ちゃんがいかにして数を理解するのか、映画を見ているときの脳内では何が起きているのか、そして学習の驚くべき原動力とは――。ドゥアンヌ博士は、複雑な脳科学の世界を、まるで魅力的な物語のように、私たち一般読者にも分かりやすく、そして感動的に描き出してきました。その卓越した科学コミュニケーション能力が高く評価され、この度、科学的探求と美しい文章表現を融合させた科学者に贈られる栄誉ある「ルイス・トーマス科学著述賞(Lewis Thomas Prize for Writing about Science)」を受賞することになりました。

2025年3月17日にロックフェラー大学で授賞式が行われるこの賞は、かつて医師であり、科学者、そして名エッセイストでもあったルイス・トーマス氏(Lewis Thomas)の名を冠し、科学の魅力を広く伝える著者を称えるものです。

選考委員長であるジェシー・H・オーシュベル氏(Jesse H. Ausubel)は、「スタン・ドゥアンヌは、驚きこそが学習の原動力である、つまり驚きなくして学習なし、と説得力をもって論じています」と述べています。「彼の著書は、赤ちゃんがどのように計算するのか、映画を見ているときの脳はどのように振る舞うのか、シナプスがいかに学習の『キノコ』であるかといった驚きに満ちており、偉大な教師がいかに書くかを見事に示しています」。

著書『脳はいかに学ぶか――学習の神経科学と教育の未来』(原題:How We Learn)の中で、ドゥアンヌ博士は自身の実験を記録し、脳が推論、抽象的概念、体系的ルール

ギャラリーに足を踏み入れると、壁に広がる複雑なパターン。それはまるで科学シンポジウムで目にするような精密なイメージかもしれません。しかし、これは実はある芸術家の作品なのです。ドイツ出身のマルチメディアアーティスト、マクシミリアン・プルファー氏(Maximilian Pruefer)が織りなす、動物たちの見えない世界の物語へとご案内しましょう。38歳のプルファー氏は、長年にわたり動物たちの目に見えない動きを捉え、その不可視の世界を可視化してきました。革新的な技法を駆使し、動物たちの一瞬の相互作用、最近では特にアリの行動の痕跡を記録し、それらを印象的な視覚的構成作品へと昇華させています。

自然界に隠された物語を解き明かしたいという探求心が、彼をロックフェラー大学へと導きました。そこで彼は、アーティスト・イン・レジデンスとして社会進化・行動学研究室に6週間滞在しました。この研究室を率いるのは、スタンレー S. & シドニー R. シューマン准教授であるダニエル・クロナウアー博士(Daniel Kronauer, PhD)です。クロナウアー博士は、アリをモデルとして、遺伝子や神経回路からコロニー全体の相互作用に至るまで、複雑な昆虫社会の進化と社会行動の制御メカニズムを研究しています。共通の友人を介して出会った二人ですが、クロナウアー博士はすぐにプルファー氏の作品との共通点を見出しました。

「プルファー氏の作品を初めて見たとき、私たちの研究室で行っている行動追跡のデータと驚くほど似ていることに衝撃を受けました」とクロナウアー博士は語ります。「私たちは異なる問いを立てていますが、集団行動がどのようにパターンを生み出すかという点では、二人とも関心を持っています。」

アリ社会の解読

クロナウアー博士の研究室は、クローンレイダーアントという種のアリを専門としてい

ギャラリーに足を踏み入れると、壁に広がる複雑なパターン。それはまるで科学シンポジウムで目にするような精密なイメージかもしれません。しかし、これは実はある芸術家の作品なのです。ドイツ出身のマルチメディアアーティスト、マクシミリアン・プルファー氏(Maximilian Pruefer)が織りなす、動物たちの見えない世界の物語へとご案内しましょう。38歳のプルファー氏は、長年にわたり動物たちの目に見えない動きを捉え、その不可視の世界を可視化してきました。革新的な技法を駆使し、動物たちの一瞬の相互作用、最近では特にアリの行動の痕跡を記録し、それらを印象的な視覚的構成作品へと昇華させています。

自然界に隠された物語を解き明かしたいという探求心が、彼をロックフェラー大学へと導きました。そこで彼は、アーティスト・イン・レジデンスとして社会進化・行動学研究室に6週間滞在しました。この研究室を率いるのは、スタンレー S. & シドニー R. シューマン准教授であるダニエル・クロナウアー博士(Daniel Kronauer, PhD)です。クロナウアー博士は、アリをモデルとして、遺伝子や神経回路からコロニー全体の相互作用に至るまで、複雑な昆虫社会の進化と社会行動の制御メカニズムを研究しています。共通の友人を介して出会った二人ですが、クロナウアー博士はすぐにプルファー氏の作品との共通点を見出しました。

「プルファー氏の作品を初めて見たとき、私たちの研究室で行っている行動追跡のデータと驚くほど似ていることに衝撃を受けました」とクロナウアー博士は語ります。「私たちは異なる問いを立てていますが、集団行動がどのようにパターンを生み出すかという点では、二人とも関心を持っています。」

アリ社会の解読

クロナウアー博士の研究室は、クローンレイダーアントという種のアリを専門としてい

病原体は、私たちの免疫システムから逃れるため、まるでカメレオンのように細胞表面の「顔」を巧みに変える「抗原多様性」という驚くべき能力を持っています。この巧妙な変装術のせいで、一度作られた抗体が効かなくなり、感染症の治療やワクチン開発は困難を極めます。特に、アフリカ睡眠病などを引き起こすトリパノソーマという寄生虫は、この変装術の「名人」として知られています。彼らがどのようにして、どの「顔」に次々と変えていくのか、その順番の秘密は長年謎に包まれていました。しかしこの度、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)とヘルムホルツ・ミュンヘンの研究チームが、最先端のシングルセルRNAシーケンシング技術を駆使し、ついにそのメカニズムの一端を解明。次にどの抗原が現れるかを予測する道筋をつけたのです。2025年3月12日に科学誌「Nature」で発表されたこの成果は、トリパノソーマだけでなく、多くの病原体に対する新たな治療薬開発に繋がる画期的な一歩となるかもしれません。

論文タイトルは「Genomic Determinants of Antigen Expression Hierarchy in African Trypanosomes(アフリカトリパノソーマにおける抗原発現階層のゲノム決定因子)」です。研究を率いた物理学者のマリア・コロメ-タッチ博士(Maria Colomé-Tatché, PhD)と生化学者のニコライ・シーゲル博士(Nicolai Siegel, PhD)は、この発見が病原体との戦いに新たな武器をもたらすと期待しています。

「抗原多様性は、進化的に遠縁の広範囲な病原体で見られます」と、LMU生物医学センターの分子寄生虫学研究グループのリーダー(獣医学部実験寄生虫学講座長)であるシーゲル博士は付け加えます。

2025年3月12日に科学誌「Nature

病原体は、私たちの免疫システムから逃れるため、まるでカメレオンのように細胞表面の「顔」を巧みに変える「抗原多様性」という驚くべき能力を持っています。この巧妙な変装術のせいで、一度作られた抗体が効かなくなり、感染症の治療やワクチン開発は困難を極めます。特に、アフリカ睡眠病などを引き起こすトリパノソーマという寄生虫は、この変装術の「名人」として知られています。彼らがどのようにして、どの「顔」に次々と変えていくのか、その順番の秘密は長年謎に包まれていました。しかしこの度、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)とヘルムホルツ・ミュンヘンの研究チームが、最先端のシングルセルRNAシーケンシング技術を駆使し、ついにそのメカニズムの一端を解明。次にどの抗原が現れるかを予測する道筋をつけたのです。2025年3月12日に科学誌「Nature」で発表されたこの成果は、トリパノソーマだけでなく、多くの病原体に対する新たな治療薬開発に繋がる画期的な一歩となるかもしれません。

論文タイトルは「Genomic Determinants of Antigen Expression Hierarchy in African Trypanosomes(アフリカトリパノソーマにおける抗原発現階層のゲノム決定因子)」です。研究を率いた物理学者のマリア・コロメ-タッチ博士(Maria Colomé-Tatché, PhD)と生化学者のニコライ・シーゲル博士(Nicolai Siegel, PhD)は、この発見が病原体との戦いに新たな武器をもたらすと期待しています。

「抗原多様性は、進化的に遠縁の広範囲な病原体で見られます」と、LMU生物医学センターの分子寄生虫学研究グループのリーダー(獣医学部実験寄生虫学講座長)であるシーゲル博士は付け加えます。

2025年3月12日に科学誌「Nature

私たちの目には見えないけれど、動物たちにとっては「見える世界」があるとしたら? ミシガン大学の研究チームが、人間には感知できない「紫外線の色(UVカラー: ultraviolet (UV) color)」の秘密に、ヘビを通じて迫りました。鳥や蝶が紫外線を巧みに利用することは知られていましたが、ヘビのような「地味」と見られがちな生き物もまた、生存のためにこの見えざる色を駆使していたのです。驚くべきことに、ヘビの紫外線色は、求愛よりもむしろ捕食者から身を隠すカモフラージュに役立っている可能性が示唆されました。この発見は、私たちが普段目にしている動物たちの姿が、実はほんの一面でしかないことを教えてくれます。2024年6月18日に「[Nature Communications」誌で発表されたこの研究は、人間中心の色彩感覚を見直し、動物たちの真のコミュニケーションや生存戦略を理解する上で、新たな視点を与えてくれるでしょう。

論文タイトルは「Ecological Drivers of Ultraviolet Colour Evolution in Snakes(ヘビにおける紫外線色進化の生態学的駆動要因)」です。研究の共著者であり、ミシガン大学(U-M)生態学・進化学科の博士課程の学生であるヘイリー・クロウェル氏(Hayley Crowell)は、この紫外線色がヘビの進化の系統樹全体に広く分布し、捕食者回避に重要な役割を果たしていると指摘しています。

「紫外線色に関する研究の多くは、鳥や花、蝶のように、私たちが伝統的に明るくカラフルだと考えている系で行われています。しかし、これらの色彩研究の多くは、人間の色彩認識によって大きく偏っています」とクロウェル氏は言います。

「これらの研究は主に、交配や生殖システム、例えば、昆虫を受粉に必要な花の部分へと導くのに役立つ花の紫外線『蜜標

私たちの目には見えないけれど、動物たちにとっては「見える世界」があるとしたら? ミシガン大学の研究チームが、人間には感知できない「紫外線の色(UVカラー: ultraviolet (UV) color)」の秘密に、ヘビを通じて迫りました。鳥や蝶が紫外線を巧みに利用することは知られていましたが、ヘビのような「地味」と見られがちな生き物もまた、生存のためにこの見えざる色を駆使していたのです。驚くべきことに、ヘビの紫外線色は、求愛よりもむしろ捕食者から身を隠すカモフラージュに役立っている可能性が示唆されました。この発見は、私たちが普段目にしている動物たちの姿が、実はほんの一面でしかないことを教えてくれます。2024年6月18日に「[Nature Communications」誌で発表されたこの研究は、人間中心の色彩感覚を見直し、動物たちの真のコミュニケーションや生存戦略を理解する上で、新たな視点を与えてくれるでしょう。

論文タイトルは「Ecological Drivers of Ultraviolet Colour Evolution in Snakes(ヘビにおける紫外線色進化の生態学的駆動要因)」です。研究の共著者であり、ミシガン大学(U-M)生態学・進化学科の博士課程の学生であるヘイリー・クロウェル氏(Hayley Crowell)は、この紫外線色がヘビの進化の系統樹全体に広く分布し、捕食者回避に重要な役割を果たしていると指摘しています。

「紫外線色に関する研究の多くは、鳥や花、蝶のように、私たちが伝統的に明るくカラフルだと考えている系で行われています。しかし、これらの色彩研究の多くは、人間の色彩認識によって大きく偏っています」とクロウェル氏は言います。

「これらの研究は主に、交配や生殖システム、例えば、昆虫を受粉に必要な花の部分へと導くのに役立つ花の紫外線『蜜標

もし自分の皮膚細胞が、失われた神経細胞の代わりになれるとしたら?そんな再生医療の夢を大きく前進させる画期的な技術が、マサチューセッツ工科大学(MIT)で生まれました。これまで細胞の種類を変えるには、iPS細胞のような「万能細胞」を経由する必要がありましたが、MITの研究チームは、皮膚細胞から直接、神経細胞へと「ワープ」させるかのような新たな手法を開発。しかも、マウス実験では、1つの皮膚細胞から10個以上のニューロンを作り出すという驚異的な効率を達成しました。この「ダイレクトコンバージョン」技術がヒト細胞にも応用できれば、脊髄損傷やALSといった難病に苦しむ患者さんのための運動ニューロンを大量に供給できる道が開けるかもしれません。2025年3月13日に「Cell Systems」誌で発表されたこの研究は、細胞置換療法の未来を明るく照らしています。

「私たちは、これらの細胞が細胞置換療法の実行可能な候補となりうるかどうかという問いを発することができるほどの収率に到達できました。そうなってほしいと願っています。このような種類の再プログラミング技術が私たちをそこへ導いてくれるのです」と、MITのW. M. ケック生物医学工学・化学工学キャリア開発教授であるケイティ・ギャロウェイ博士(Katie Galloway, PhD)は述べています。

これらの細胞を治療法として開発するための第一歩として、研究者らは運動ニューロンを生成し、それらをマウスの脳に移植したところ、宿主組織と統合することを示しました。

ギャロウェイ博士は、この新しい方法を記述した2つの論文の責任著者であり、MITの大学院生であるネイサン・ワン氏(Nathan Wang)が両論文の筆頭著者です。

皮膚からニューロンへ

約20年前、日本の科学者たちは、4つの転写因子を皮膚細胞に導入することで、それら

もし自分の皮膚細胞が、失われた神経細胞の代わりになれるとしたら?そんな再生医療の夢を大きく前進させる画期的な技術が、マサチューセッツ工科大学(MIT)で生まれました。これまで細胞の種類を変えるには、iPS細胞のような「万能細胞」を経由する必要がありましたが、MITの研究チームは、皮膚細胞から直接、神経細胞へと「ワープ」させるかのような新たな手法を開発。しかも、マウス実験では、1つの皮膚細胞から10個以上のニューロンを作り出すという驚異的な効率を達成しました。この「ダイレクトコンバージョン」技術がヒト細胞にも応用できれば、脊髄損傷やALSといった難病に苦しむ患者さんのための運動ニューロンを大量に供給できる道が開けるかもしれません。2025年3月13日に「Cell Systems」誌で発表されたこの研究は、細胞置換療法の未来を明るく照らしています。

「私たちは、これらの細胞が細胞置換療法の実行可能な候補となりうるかどうかという問いを発することができるほどの収率に到達できました。そうなってほしいと願っています。このような種類の再プログラミング技術が私たちをそこへ導いてくれるのです」と、MITのW. M. ケック生物医学工学・化学工学キャリア開発教授であるケイティ・ギャロウェイ博士(Katie Galloway, PhD)は述べています。

これらの細胞を治療法として開発するための第一歩として、研究者らは運動ニューロンを生成し、それらをマウスの脳に移植したところ、宿主組織と統合することを示しました。

ギャロウェイ博士は、この新しい方法を記述した2つの論文の責任著者であり、MITの大学院生であるネイサン・ワン氏(Nathan Wang)が両論文の筆頭著者です。

皮膚からニューロンへ

約20年前、日本の科学者たちは、4つの転写因子を皮膚細胞に導入することで、それら

私たちの体の中で、歳とともに増え続け、まるで「ゾンビ」のように居座っては悪さをする細胞がいることをご存知ですか?これらは「老化細胞」と呼ばれ、分裂をやめた後も体内に残り、周囲に炎症を引き起こす物質をまき散らします。この慢性的な炎症こそが、多くの加齢関連疾患の引き金になると考えられています。この「体内の火種」を消し止める鍵を、サンフォード・バーナム・プレビス医学研究所の研究チームが発見しました。そのヒーローは、細胞のがん化を防ぐ「門番」としても知られるDNA修復タンパク質「p53」。p53が、老化細胞による炎症を抑え、さらにはその原因となる細胞内の「ゴミ(損傷DNAの断片)」の発生も防ぐというのです。2025年3月5日に「Nature Communications」誌で発表されたこの研究は、p53をターゲットにした新しい老化予防・治療戦略への道を開くかもしれません。

論文タイトルは「p53 Enhances DNA Repair and Suppresses Cytoplasmic Chromatin Fragments and Inflammation in Senescent Cells(p53は老化細胞におけるDNA修復を強化し細胞質クロマチン断片と炎症を抑制する)」です。研究を率いたサンフォード・バーナム・プレビス医学研究所(Sanford Burnham Prebys)のがんゲノム・エピジェネティクスプログラムのディレクター兼教授であるピーター・アダムス博士(Peter Adams, PhD)は、老化細胞の炎症プログラムが健康長寿の大きな障害となっていると指摘しています。

この炎症プログラムを「実行している」細胞は、老化関連分泌現象(SASP: senescence-associated secretory phenotype)を示すと考えられています。炎症

私たちの体の中で、歳とともに増え続け、まるで「ゾンビ」のように居座っては悪さをする細胞がいることをご存知ですか?これらは「老化細胞」と呼ばれ、分裂をやめた後も体内に残り、周囲に炎症を引き起こす物質をまき散らします。この慢性的な炎症こそが、多くの加齢関連疾患の引き金になると考えられています。この「体内の火種」を消し止める鍵を、サンフォード・バーナム・プレビス医学研究所の研究チームが発見しました。そのヒーローは、細胞のがん化を防ぐ「門番」としても知られるDNA修復タンパク質「p53」。p53が、老化細胞による炎症を抑え、さらにはその原因となる細胞内の「ゴミ(損傷DNAの断片)」の発生も防ぐというのです。2025年3月5日に「Nature Communications」誌で発表されたこの研究は、p53をターゲットにした新しい老化予防・治療戦略への道を開くかもしれません。

論文タイトルは「p53 Enhances DNA Repair and Suppresses Cytoplasmic Chromatin Fragments and Inflammation in Senescent Cells(p53は老化細胞におけるDNA修復を強化し細胞質クロマチン断片と炎症を抑制する)」です。研究を率いたサンフォード・バーナム・プレビス医学研究所(Sanford Burnham Prebys)のがんゲノム・エピジェネティクスプログラムのディレクター兼教授であるピーター・アダムス博士(Peter Adams, PhD)は、老化細胞の炎症プログラムが健康長寿の大きな障害となっていると指摘しています。

この炎症プログラムを「実行している」細胞は、老化関連分泌現象(SASP: senescence-associated secretory phenotype)を示すと考えられています。炎症

体内に埋め込んだセンサーが、24時間健康を見守ってくれる――そんなSFのような未来が、もうすぐそこまで来ているかもしれません。しかし、この「体内見守りセンサー」実用化には、大きな壁がありました。センサー表面に細菌や細胞が付着して邪魔をする「バイオファウリング」と、体がセンサーを異物とみなして攻撃する「異物反応」です。これらの問題が、センサーの寿命を縮め、正確な測定を妨げてきました。この長年の課題に、ハーバード大学ウィス研究所の研究チームが画期的な解決策を提示しました。彼らが開発したのは、センサーを「汚れ」や「体の攻撃」から守りつつ、長期間安定して機能させることを可能にする特殊なコーティング技術。まるでセンサーに「透明な鎧」を着せるようなこの技術は、糖尿病患者さんの血糖値モニターはもちろん、脳の状態やがん治療の効果判定など、幅広い医療分野での応用が期待されています。2025年3月6日に学術誌「Biosensors」で発表されたこの研究は、個別化医療やデジタルヘルスの未来を大きく前進させるかもしれません。

論文タイトルは「An Antimicrobial and Antifibrotic Coating for Implantable Biosensors(埋め込み型バイオセンサーのための抗菌・抗線維化コーティング)」です。

この課題の克服は、慢性疾患や自己免疫疾患患者のより長期的な状態モニタリング、既存治療や臨床試験中の新薬に対する患者の反応評価、脳を含む多くの臓器における生理学的・病理学的シグナルの測定といった、多くの臨床診断および研究応用への道を開くことになります。

この新しいコーティング技術は、埋め込み型およびウェアラブルバイオセンサーの寿命を大幅に延ばしつつ、その電気信号活性を維持します。これにより、体内のさまざまな生体液中のアナライトを、潜在的には数週間

体内に埋め込んだセンサーが、24時間健康を見守ってくれる――そんなSFのような未来が、もうすぐそこまで来ているかもしれません。しかし、この「体内見守りセンサー」実用化には、大きな壁がありました。センサー表面に細菌や細胞が付着して邪魔をする「バイオファウリング」と、体がセンサーを異物とみなして攻撃する「異物反応」です。これらの問題が、センサーの寿命を縮め、正確な測定を妨げてきました。この長年の課題に、ハーバード大学ウィス研究所の研究チームが画期的な解決策を提示しました。彼らが開発したのは、センサーを「汚れ」や「体の攻撃」から守りつつ、長期間安定して機能させることを可能にする特殊なコーティング技術。まるでセンサーに「透明な鎧」を着せるようなこの技術は、糖尿病患者さんの血糖値モニターはもちろん、脳の状態やがん治療の効果判定など、幅広い医療分野での応用が期待されています。2025年3月6日に学術誌「Biosensors」で発表されたこの研究は、個別化医療やデジタルヘルスの未来を大きく前進させるかもしれません。

論文タイトルは「An Antimicrobial and Antifibrotic Coating for Implantable Biosensors(埋め込み型バイオセンサーのための抗菌・抗線維化コーティング)」です。

この課題の克服は、慢性疾患や自己免疫疾患患者のより長期的な状態モニタリング、既存治療や臨床試験中の新薬に対する患者の反応評価、脳を含む多くの臓器における生理学的・病理学的シグナルの測定といった、多くの臨床診断および研究応用への道を開くことになります。

この新しいコーティング技術は、埋め込み型およびウェアラブルバイオセンサーの寿命を大幅に延ばしつつ、その電気信号活性を維持します。これにより、体内のさまざまな生体液中のアナライトを、潜在的には数週間

パーキンソン病――その名は、多くの人々に不安と困難をもたらす進行性の神経変性疾患として知られています。根本的な治療法がいまだ見つからない中、オーストラリアの研究機関から、この難病との闘いに光明を投じる画期的な発見が報告されました。ウォルター・アンド・イライザ・ホール医学研究所(WEHI: Walter and Eliza Hall Institute)の科学者たちが、パーキンソン病の発症に深く関わる「PINK1」というタンパク質の「働く姿」を、世界で初めて捉えることに成功したのです。このタンパク質は、細胞内のエネルギー工場であるミトコンドリアが傷ついたときに重要な役割を果たしますが、その詳細なメカニズムは20年以上も謎に包まれていました。今回、その構造とスイッチが入る瞬間が明らかになったことで、PINK1を標的とした新しい治療薬開発への道が大きく開かれると期待されています。2025年3月13日に科学誌「Science」で発表されたこの成果は、パーキンソン病治療の新たな夜明けを告げるものかもしれません。論文タイトルは「Structure of Human PINK1 at a Mitochondrial TOM-VDAC Array(ミトコンドリアTOM-VDACアレイにおけるヒトPINK1の構造)」です。

研究成果のポイント

WEHIの研究者たちが、世界で初めてヒトPINK1の姿とその活性化の仕組みを発見しました。

PINK1は、アルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患であるパーキンソン病に関連するタンパク質です。パーキンソン病には根治治療法がありません。

「Science」誌に掲載されたこの発見は、パーキンソン病との戦いにおける大きな前進であり、病気の進行を止める薬剤探索を加速させることが期待されます。

パーキンソン病は潜行性に進行し、診断までに数

パーキンソン病――その名は、多くの人々に不安と困難をもたらす進行性の神経変性疾患として知られています。根本的な治療法がいまだ見つからない中、オーストラリアの研究機関から、この難病との闘いに光明を投じる画期的な発見が報告されました。ウォルター・アンド・イライザ・ホール医学研究所(WEHI: Walter and Eliza Hall Institute)の科学者たちが、パーキンソン病の発症に深く関わる「PINK1」というタンパク質の「働く姿」を、世界で初めて捉えることに成功したのです。このタンパク質は、細胞内のエネルギー工場であるミトコンドリアが傷ついたときに重要な役割を果たしますが、その詳細なメカニズムは20年以上も謎に包まれていました。今回、その構造とスイッチが入る瞬間が明らかになったことで、PINK1を標的とした新しい治療薬開発への道が大きく開かれると期待されています。2025年3月13日に科学誌「Science」で発表されたこの成果は、パーキンソン病治療の新たな夜明けを告げるものかもしれません。論文タイトルは「Structure of Human PINK1 at a Mitochondrial TOM-VDAC Array(ミトコンドリアTOM-VDACアレイにおけるヒトPINK1の構造)」です。

研究成果のポイント

WEHIの研究者たちが、世界で初めてヒトPINK1の姿とその活性化の仕組みを発見しました。

PINK1は、アルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患であるパーキンソン病に関連するタンパク質です。パーキンソン病には根治治療法がありません。

「Science」誌に掲載されたこの発見は、パーキンソン病との戦いにおける大きな前進であり、病気の進行を止める薬剤探索を加速させることが期待されます。

パーキンソン病は潜行性に進行し、診断までに数

なぜか女性の方がよく効く痛み止めがある。なぜ閉経後に慢性痛が増える女性がいるのか――。これらの長年の疑問に光を当てるかもしれない、画期的な発見がありました。答えの鍵を握っていたのは、私たちの体にもともと備わっている「免疫細胞」と「女性ホルモン」の、これまで誰も知らなかった意外な連携プレーだったのです。カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究チームが、痛みを感じる仕組みの常識を覆すかもしれない、新しいメカニズムを解き明かしました。科学者たちは、免疫細胞を介して作用する新しいメカニズムを発見し、慢性痛を治療するための異なる方法を示唆しました。UCSFの研究者たちによる新しい研究で、女性ホルモンが脊髄の近くにある免疫細胞にオピオイド(体内で作られる鎮痛物質)を産生させることで、痛みを抑制できることが明らかになりました。

これにより、痛み信号が脳に到達する前に阻止されます。この発見は、慢性痛に対する新しい治療法の開発に役立つ可能性があります。また、一部の鎮痛剤が男性よりも女性によく効く理由や、閉経後の女性がより多くの痛みを経験する理由を説明できるかもしれません。この研究は、炎症を軽減する能力で知られる制御性T細胞の全く新しい役割を明らかにしました。

「これらの細胞に、エストロゲンとプロゲステロンによって引き起こされる性別に依存した影響があり、それが免疫機能とは全く関係がないという事実は、非常に珍しいです」と、博士研究員のエロラ・ミダヴェーヌ博士(Elora Midavaine, PhD)は述べています。彼女は、アメリカ国立衛生研究所(NIH)から一部資金提供を受けたこの研究の筆頭著者です。この研究は2025年4月3日に科学誌「Science」に掲載されました。論文のタイトルは、「髄膜の制御性T細胞はメスマウスの侵害受容を抑制する(Meningeal Regul

なぜか女性の方がよく効く痛み止めがある。なぜ閉経後に慢性痛が増える女性がいるのか――。これらの長年の疑問に光を当てるかもしれない、画期的な発見がありました。答えの鍵を握っていたのは、私たちの体にもともと備わっている「免疫細胞」と「女性ホルモン」の、これまで誰も知らなかった意外な連携プレーだったのです。カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究チームが、痛みを感じる仕組みの常識を覆すかもしれない、新しいメカニズムを解き明かしました。科学者たちは、免疫細胞を介して作用する新しいメカニズムを発見し、慢性痛を治療するための異なる方法を示唆しました。UCSFの研究者たちによる新しい研究で、女性ホルモンが脊髄の近くにある免疫細胞にオピオイド(体内で作られる鎮痛物質)を産生させることで、痛みを抑制できることが明らかになりました。

これにより、痛み信号が脳に到達する前に阻止されます。この発見は、慢性痛に対する新しい治療法の開発に役立つ可能性があります。また、一部の鎮痛剤が男性よりも女性によく効く理由や、閉経後の女性がより多くの痛みを経験する理由を説明できるかもしれません。この研究は、炎症を軽減する能力で知られる制御性T細胞の全く新しい役割を明らかにしました。

「これらの細胞に、エストロゲンとプロゲステロンによって引き起こされる性別に依存した影響があり、それが免疫機能とは全く関係がないという事実は、非常に珍しいです」と、博士研究員のエロラ・ミダヴェーヌ博士(Elora Midavaine, PhD)は述べています。彼女は、アメリカ国立衛生研究所(NIH)から一部資金提供を受けたこの研究の筆頭著者です。この研究は2025年4月3日に科学誌「Science」に掲載されました。論文のタイトルは、「髄膜の制御性T細胞はメスマウスの侵害受容を抑制する(Meningeal Regul

B型肝炎ウイルス――この小さな侵略者は、世界で3億人もの人々の肝臓に静かに、しかし確実に感染を広げ、時には肝硬変や肝がんといった深刻な病気を引き起こします。ワクチンや治療薬は存在するものの、HBVが細胞の中でどのようにして生き続け、悪さをするのか、その巧妙な「隠れ蓑戦略」の全貌は長年謎に包まれていました。しかし、ついにその一端が明らかになりました。ロックフェラー大学などの共同研究チームが、HBVがまるで宿主の細胞核を「乗っ取る」かのように、自身の遺伝子を活性化させる驚くべきメカニズムを発見したのです。さらに興味深いことに、このウイルスの企みを阻止する鍵が、既存の抗がん剤候補薬にあるかもしれないというのです。2025年2月20日に権威ある科学誌「Cell」に掲載されたこの研究は、B型肝炎治療に新たな光を当てるかもしれません。論文タイトルは「A Nucleosome Switch Primes Hepatitis B Virus Infection(ヌクレオソームスイッチがB型肝炎ウイルス感染を準備する)」です。

「私たちは、HBV遺伝子制御のメカニズムに関する重要な詳細だけでなく、HBVに対する新しい治療ツールへの有望な道筋も発見できたことを大変嬉しく思います」と、ロックフェラー大学ゲノム構造・動態研究室長のヴィヴィアナ・I・リスカ 博士(Viviana I. Risca, PhD)は述べています。

鶏が先か、卵が先かの問題

B型肝炎感染は、生物学的なパラドックスを抱えています。研究によると、宿主細胞は、ウイルスタンパク質HBx(エイチビーエックス)によって宿主の防御が打ち消されない限り、ウイルスの遺伝子発現を停止させます。しかし、そのHBxタンパク質は、ウイルスの遺伝子発現なしには産生できません。これはまさに鶏が先か卵が先かの問題であり――HBxは自身を作り

B型肝炎ウイルス――この小さな侵略者は、世界で3億人もの人々の肝臓に静かに、しかし確実に感染を広げ、時には肝硬変や肝がんといった深刻な病気を引き起こします。ワクチンや治療薬は存在するものの、HBVが細胞の中でどのようにして生き続け、悪さをするのか、その巧妙な「隠れ蓑戦略」の全貌は長年謎に包まれていました。しかし、ついにその一端が明らかになりました。ロックフェラー大学などの共同研究チームが、HBVがまるで宿主の細胞核を「乗っ取る」かのように、自身の遺伝子を活性化させる驚くべきメカニズムを発見したのです。さらに興味深いことに、このウイルスの企みを阻止する鍵が、既存の抗がん剤候補薬にあるかもしれないというのです。2025年2月20日に権威ある科学誌「Cell」に掲載されたこの研究は、B型肝炎治療に新たな光を当てるかもしれません。論文タイトルは「A Nucleosome Switch Primes Hepatitis B Virus Infection(ヌクレオソームスイッチがB型肝炎ウイルス感染を準備する)」です。

「私たちは、HBV遺伝子制御のメカニズムに関する重要な詳細だけでなく、HBVに対する新しい治療ツールへの有望な道筋も発見できたことを大変嬉しく思います」と、ロックフェラー大学ゲノム構造・動態研究室長のヴィヴィアナ・I・リスカ 博士(Viviana I. Risca, PhD)は述べています。

鶏が先か、卵が先かの問題

B型肝炎感染は、生物学的なパラドックスを抱えています。研究によると、宿主細胞は、ウイルスタンパク質HBx(エイチビーエックス)によって宿主の防御が打ち消されない限り、ウイルスの遺伝子発現を停止させます。しかし、そのHBxタンパク質は、ウイルスの遺伝子発現なしには産生できません。これはまさに鶏が先か卵が先かの問題であり――HBxは自身を作り

いまだ世界中で猛威を振るう感染症、結核。その病原菌である結核菌は、咳やくしゃみによって空気中に放出された後、どのようにして過酷な環境を生き延び、次の人へと感染を広げていくのでしょうか? この「空中サバイバル術」の謎を解き明かすことは、結核の「感染の鎖」を断ち切る上で極めて重要です。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが、この長年の疑問に迫る画期的な発見をしました。彼らは、結核菌が空中を漂う際に生存に不可欠となる一群の「サバイバル遺伝子」を特定。これらの遺伝子の多くは、これまで病気を引き起こす上では重要ではないと考えられていましたが、実は空気中での生存、つまり「感染力」にこそ深く関わっていたのです。この発見は、結核菌の弱点を突き、感染拡大そのものを防ぐ新しい治療薬開発への道を開くかもしれません。

2025年3月7日に「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences)」で発表されたこの研究は、結核との戦いに新たな光を当てるものです。論文タイトルは「Candidate Transmission Survival Genome of Mycobacterium tuberculosis(結核菌の伝播生存候補ゲノム)」です。

「病原体が空気中を循環する際に、これらの急激な変化をどのように生き延びるかという点で、私たちは空気感染に対して盲点を持っていました」と、MITの流体病原体伝播研究室長であり、土木環境工学および機械工学の准教授、そしてMIT医療工学・科学研究所のコアファカルティメンバーでもあるリディア・ブロイバ(Lydia Bourouiba)博士は述べています。「今、私たちはこれらの遺伝子を通じて、結核菌が自身を守るためにどのようなツールを使っているのか、その手がかりを得ました」。

「も

いまだ世界中で猛威を振るう感染症、結核。その病原菌である結核菌は、咳やくしゃみによって空気中に放出された後、どのようにして過酷な環境を生き延び、次の人へと感染を広げていくのでしょうか? この「空中サバイバル術」の謎を解き明かすことは、結核の「感染の鎖」を断ち切る上で極めて重要です。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが、この長年の疑問に迫る画期的な発見をしました。彼らは、結核菌が空中を漂う際に生存に不可欠となる一群の「サバイバル遺伝子」を特定。これらの遺伝子の多くは、これまで病気を引き起こす上では重要ではないと考えられていましたが、実は空気中での生存、つまり「感染力」にこそ深く関わっていたのです。この発見は、結核菌の弱点を突き、感染拡大そのものを防ぐ新しい治療薬開発への道を開くかもしれません。

2025年3月7日に「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences)」で発表されたこの研究は、結核との戦いに新たな光を当てるものです。論文タイトルは「Candidate Transmission Survival Genome of Mycobacterium tuberculosis(結核菌の伝播生存候補ゲノム)」です。

「病原体が空気中を循環する際に、これらの急激な変化をどのように生き延びるかという点で、私たちは空気感染に対して盲点を持っていました」と、MITの流体病原体伝播研究室長であり、土木環境工学および機械工学の准教授、そしてMIT医療工学・科学研究所のコアファカルティメンバーでもあるリディア・ブロイバ(Lydia Bourouiba)博士は述べています。「今、私たちはこれらの遺伝子を通じて、結核菌が自身を守るためにどのようなツールを使っているのか、その手がかりを得ました」。

「も

いつものレタスが、まるでスーパーフードに変身?そんな夢のような話が、遺伝子編集技術の力で現実になるかもしれません。ヘブライ大学エルサレム校の研究チームが、人気の野菜レタスの栄養価を劇的に向上させることに成功しました。彼らは、最先端のCRISPR遺伝子編集技術を駆使し、レタスが本来持つ遺伝子をわずかに調整するだけで、視力や免疫に重要なβ-カロテン(プロビタミンA: provitamin A)を2.7倍、目の健康を守るゼアキサンチンを大幅に、そして美肌や風邪予防に欠かせないアスコルビン酸(ビタミンC)をなんと6.9倍にも増やすことに成功したのです。しかも、見た目や味、育ち方は従来のレタスと変わらないというから驚きです。この「次世代レタス」は、世界中で問題となっている「隠れ飢餓」と呼ばれる微量栄養素の不足を解消する切り札となるかもしれません。

2025年3月3日に「Plant Biotechnology Journal article」誌に掲載されたこの研究は、アレクサンダー・ヴァインシュタイン教授(Alexander Vainstein)が主導し、単一の栄養素ではなく複数の栄養価を同時に高めるという画期的なアプローチで達成されました。論文タイトルは「Combined Enhancement of Ascorbic Acid, β-carotene and Zeaxanthin in Gene-Edited Lettuce(遺伝子編集レタスにおけるアスコルビン酸、β-カロテン、ゼアキサンチンの複合的増強)」です。

CRISPRは、DNAを編集するための強力かつ精密なツールです。外来DNAを導入する従来の遺伝子組換え(GMO: genetic modification)技術とは異なり、CRISPRは科学者が植物自身の遺伝コード内で標的を定めた変更を行うことを可能にします。こ

いつものレタスが、まるでスーパーフードに変身?そんな夢のような話が、遺伝子編集技術の力で現実になるかもしれません。ヘブライ大学エルサレム校の研究チームが、人気の野菜レタスの栄養価を劇的に向上させることに成功しました。彼らは、最先端のCRISPR遺伝子編集技術を駆使し、レタスが本来持つ遺伝子をわずかに調整するだけで、視力や免疫に重要なβ-カロテン(プロビタミンA: provitamin A)を2.7倍、目の健康を守るゼアキサンチンを大幅に、そして美肌や風邪予防に欠かせないアスコルビン酸(ビタミンC)をなんと6.9倍にも増やすことに成功したのです。しかも、見た目や味、育ち方は従来のレタスと変わらないというから驚きです。この「次世代レタス」は、世界中で問題となっている「隠れ飢餓」と呼ばれる微量栄養素の不足を解消する切り札となるかもしれません。

2025年3月3日に「Plant Biotechnology Journal article」誌に掲載されたこの研究は、アレクサンダー・ヴァインシュタイン教授(Alexander Vainstein)が主導し、単一の栄養素ではなく複数の栄養価を同時に高めるという画期的なアプローチで達成されました。論文タイトルは「Combined Enhancement of Ascorbic Acid, β-carotene and Zeaxanthin in Gene-Edited Lettuce(遺伝子編集レタスにおけるアスコルビン酸、β-カロテン、ゼアキサンチンの複合的増強)」です。

CRISPRは、DNAを編集するための強力かつ精密なツールです。外来DNAを導入する従来の遺伝子組換え(GMO: genetic modification)技術とは異なり、CRISPRは科学者が植物自身の遺伝コード内で標的を定めた変更を行うことを可能にします。こ