プリンストン大学の研究チームが、酵母菌において、抗うつ剤ゾロフトに依拠する自己分解反応を確認した事により、抗うつ剤の作用機序のみならず、うつ病は神経伝達物質のセロトニンのみが関与しているのではないのではないかという、これまで長く続いてきた研究者間の議論に、決着が付きそうな様相を呈してきた。2012年4月18日付けPLoS ONE誌のオンライン版に発表された論文によると、プリンストン大学ルイス・シグラー総合ゲノム研究所の研究員であり分子生物学の講師であるエタン・パールステイン博士の研究チームが、抗うつ剤のセルトラリン(商品名ゾロフト)は、パン酵母菌の細胞内膜に蓄積する事を、報告している。

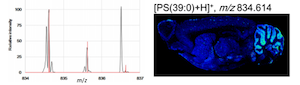

この蓄積が進めば、小胞膜内に腫れと湾曲を引き起こし、泡状の細胞構造となり、細胞代謝と遊走、およびエネルギー蓄積が進む。次いで、小胞は自食作用を起こし、過剰な或いは障害された細胞膜の再利用を行なう防御反応が見られる。

しかし酵母菌は、抗うつ剤の第一の標的であるセロトニンを持っていないとパールステイン博士は語る。薬剤の通常の標的を有しない生物が起こす、セルトニンに対する反応を観察することで、パールステイン博士と共同著者とのチームは、抗うつ剤がセロトニンのコントロールを超えた薬理学的な活性を有する明らかな証拠を発見した。パールステイン博士は、ジンキー・チェン博士とダニエル・コロスティシェフスキー氏とシーン・リー博士の3人を、共同第一著者として、共同研究を遂行した。抗うつ剤がセロトニンをコントロールする事は知られているが、うつ病の治療に使用するにしても、脳細胞とどのような相互作用を持ち、どのような効果を有するのかは、実はよく判っていないのだと、パールステイン博士は言う。抗うつ剤がヒトの細胞膜にも蓄積する事が報告されているが、害は無いとの事だ。しかし、膜の湾曲はうつ病の治療には非常に重要であり、研究チームは、この湾曲こそ、次の治療ターゲットとなるのではないかと期待している。

セロトニンを有しない生物を活用した研究により、この薬剤の効果として解ったことは、脳細胞の成長をコントロールするタンパクである、脳由来神経栄養因子(BDNF)の分泌量が減少することだ。パールステイン博士が説明して、次のように語る。「この論文の主旨は、抗うつ剤であるセルトラリン/ゾロフトが、セロトニンを持たない生物の体内に蓄積し、自食作用を誘発するという事です。これは、過剰な或いは障害を受けた細胞膜の再利用を行なう防御作用なのです。セルトラリンを供した小胞細胞内の細胞膜層に特異的に、ひずみや膨張や座屈が観察されました。これらの影響は出芽酵母やパン酵母について観察されています。勿論、単細胞生物のような単純な生物を用いた実験結果ですが、酵母菌の”細胞作りの基礎”はより高等な生物の進化の過程でも保持され、ヒトにも適用されるのです。実際、セルラリンに反応して酵母菌内で形成される小胞に関与する遺伝子ネットワークは、ヒトの細胞にも、特に神経細胞に同じように存在します。小胞の形成は神経細胞の小さなギャップを繋ぐシナプス機能に大変重要で、神経伝達物質を梱包し、神経細胞同士の情報伝達に使えるように準備をするのです。

私達が明らかにしたのは、セルトラリンが小胞形成に影響を与え、現在考えられている以上の抗うつ剤の広範的な働きを誘発するのです。抗うつ剤の機能について現在優勢な考え方は、60年代から70年代に端を発するモノアミン仮説です。それによると、うつ病とは脳内神経伝達物質の化学成分のバランスが崩れる事によって起こるので、人為的にシナプスにおけるセロトニン量か、他のモノアミン神経伝達物質の量を増加させればよいというものでした。セルトラリンは”選択的セロトニン再取り込み阻害剤”(SSRI)と呼ばれる種類の薬剤で、特定のタンパク機能を阻害し、正常にセロトニン量を減少させる機序を持つと考えられていました。しかし、モノアミン仮説は、抗うつ剤の活性に対する幾つかの主要な臨床所見と合致しない事が理由で、廃れてしまったのです。一番大きかったのは、うつ病患者への投薬開始時期と投与終了時期との期間のタイムラグでした。更には、モノアミン仮説では、パン酵母の様な下等生物をモデルにした実験において、抗うつ剤が示す予定外の生物学的活性について、説明が出来なかったからです。

しかし私達の研究室では、セロトニンに依存しないSSRIに対する生物学的反応を明らかにしました。確かに、セロトニン・トランスポーターであるシナプスは、薬剤が相互作用する一つの場所ではありますが、薬剤の作用対象はそれだけではないのです。 細胞内の様々なターゲットに複数の効果を及ぼし、その内の一つには細胞膜そのものへの関与も含まれます。更には、我々の研究結果は、うつ病の神経栄養仮説に新たな基礎を築くもので、例えば、海馬のような脳内の特定の領域の神経接続性が失われると、それがうつ病の病因になる事が判ってきました。神経栄養仮説は、薬効のタイムラグの問題を含め、モノアミン仮説の多くのギャップを埋めてくれます。1990年代から神経科学者は、長期的な抗うつ剤の服用が脳細胞の増殖を誘発し、どうも成長因子タンパクのBDNFが関与しているらしい事に気づいていました。

これら全ての知見を総合的に判断すれば、セロトニンを基盤とするセオリーは余りにも単純化されており、うつ病の病因についてはそれで終わりではありません。私の研究室が今後目指しているのは、様々な知見を組み紐のように織り合わせて、セロトニンも含むがセロトニンを超えるような、抗うつ剤の薬理学を総合的に構築する事なのです。それによって、より優れた抗うつ剤と診断薬の開発が可能になると信じています。」

■原著へのリンクは英語版をご覧ください: Study Suggests Alternative Cause and Different Drug Target for Depression